A la miopía progresiva, Luis Chitarroni siempre opuso lo que podemos llamar oído absoluto. La atención de un músico, pero más allá de lo sonoro, me refiero a la reverberación melódica del lenguaje, en la enunciación, el recitado. Y la valoración del silencio, la omisión, aquello que detiene la declamación, pero suscita ideas, derivas. Un truco para entendidos más allá del juego de palabras, también entre cómplices.

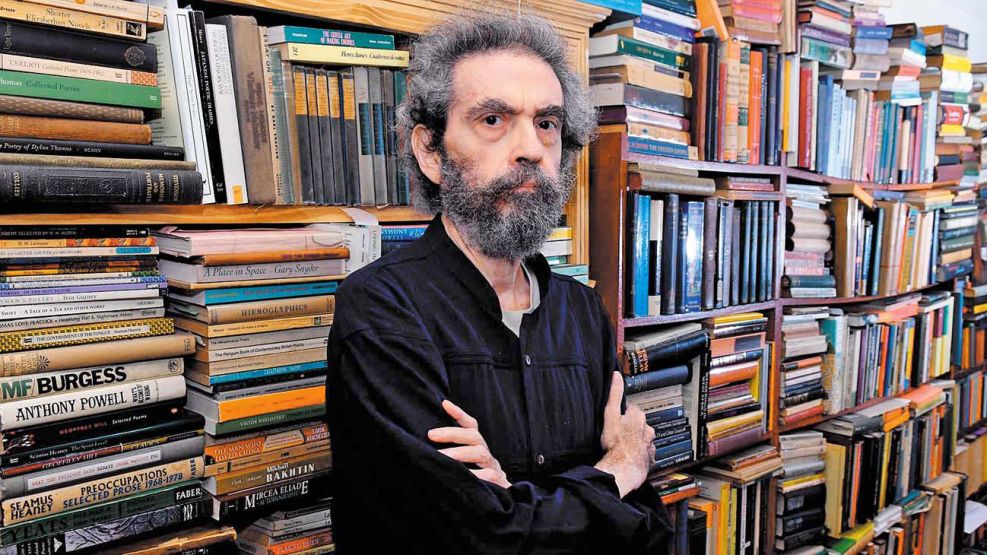

Porque, antes que nada, Chitarroni era un lector cómplice de aquello que leía, libros impresos o inéditos. Existe cierta fórmula sagrada de su cuño: valorar el incontenible esfuerzo por la escritura. La fuerza del “página tras página”. Como Roberto Calasso: lector insaciable. Pero, en una cultura argentina descampada, a cielo abierto, la mayor parte del tiempo abandonada y sin ventura: marco donde la teoría es imposible, salvo que sea íntima.

Como método discreto, tenía un conocimiento preciosista del rock así como de la música clásica, podemos adjudicarlo a que trabajó en el Conservatorio Nacional de Música y a la amistad, desde niño, con Dani Rene (la grafía es recuerdo de la dicción), coleccionista de discos, ambos oriundos de la zona de Avenida San Juan y Jujuy. Barrio del sur de Buenos Aires, casi sin malevos, pero con tribus marginales de toda extracción, donde el regreso nocturno implicaba riesgos.

Pero la aventura de Luis comenzó cuando infante (a lo Cabrera), en el cine, entre los westerns, varias películas al día (y con los Sábados de Súper Acción, Canal 11). Había en esa llanura entrometida por bandidos una promesa: el inglés, idioma que admiraba al punto de recomendar con delicado énfasis la traducción de Moby Dick realizada por Enrique Pezzoni (en ese tráfico de lenguas estaba el secreto). Antes, fue profesor adjunto de Análisis Cinematográfico en la Escuela de Cine de Avellaneda, materia dictada por Mario Levin, hacia 1981. Al poco tiempo comenzó a trabajar como lector y luego editor adjunto del mismo Pezzoni, en Sudamericana.

Del primer libro que publicó, Siluetas, el título justificaba el nombre de la revista donde aparecían las “viñetas”: Babel. Chitarroni construyó, sin saberlo, la faz inestable de una biblioteca universal que comenzó Borges, a sabiendas. Y en ese caos, todo azar invoca un destino amable: el insomnio por leer más allá de todo límite. Tal vez un homenaje a su lectura afanosa era el culto a la cita y el deforme recurso literario, la cita apócrifa. En ese tráfico, el buen humor, el pase de registro entre fronteras ignorantes.

Su generación, de la que no me desentiendo, cruzó las aguas teóricas del psicoanálisis lacaniano y el estructuralismo, del marxismo al fin de la historia, de la especulación revisionista al positivismo optimista. Tal vez por ello, la medida sanitaria y convincente, es la recomendación que hacía del Tratado de la argumentación. La nueva retórica, de Chaïm Perelman y Lucie Olbrechts-Tyteca (publicado en París en 1958, año en que nacía). De allí abrevó un nuevo análisis de la literatura: construcciones semánticas desde la alteración de las formas y observaciones laterales; entramado agudo, profano y a la vez precario.

Cuando los conglomerados editoriales adquirieron la histórica editorial de San Telmo, la figura del editor fue diluyéndose en competencias del marketing donde el libro es un objeto de tránsito fugaz. Salir de allí fue una herejía, a la que conjuró fundando La Bestia Equilátera (LBE), hace 17 años, junto a un grupo de alumnos del taller literario –que dictaba con Daniel Guebel–, referencia en la formación de nuevos lectores/escritores.

Desde LBE difundió, en plan de rescate, no solo a desconocidos escritores de habla inglesa, dio lugar para Arno Schmidt, para Kurt Vonnegut; y bien digo lugar: porque un libro es el espacio básico para la imaginación humana. Algo que los ágrafos no detectan. Mal de época, sobre estos publicó una novela que los espanta como oscura tormenta o amenaza: Peripecias del no.

La paradoja, y que su muerte no hace más que hacer vívida, es la indeclinable realidad de la cultura argentina: “los escritores fuimos exitosos en eso de fracasar con insistencia”. Entonces, como decía Joyce, si no podemos cambiar Irlanda deberíamos cambiar de tema… Es decir, la lenta biografía de todos estos años, donde hubo tiempos felices, también difíciles, dispara un homenaje a sus preferencias. Y allí el escritor es aventurero y a veces la propia biografía opaca una obra.

De Joseph Conrad, al misterio de Rimbaud, de Graham Greene a Joseph Kessel, coincidimos en que un hito editorial del género era Sergei M. Eisenstein: una biografía, de Marie Seton (FCE, 1986). Y que dicho modelo debería ser escuela para una del otro gran ausente: Jorge Luis Borges. ¿Acaso Historia universal de la infamia no era el pizarrón de esa lentitud en la existencia?

Los excesos de Luis Chitarroni fueron la cortesía y la bondad. Merece, eso sí, un gesto silente, tan serio como la fascinación del niño ante la primera lectura fantástica, tan humilde como completar la lectura de un libro de la primera a la última palabra. En el silencio de la próxima lectura, el lector puede dejarse llevar, paciente, a que los párrafos consagren esa pasión irreversible –entomología tipográfica–, donde la paz es posible.