Hay un desglose interesante en la letra del Himno a Sarmiento. Es la parte en la que se enumera: con la espada, con la pluma y la palabra. En principio se verifica una clásica partición, la que escinde una esfera de acción de otra esfera verbal. Pero en la esfera verbal, en este caso, hay a su vez una subdivisión: se dice palabra (y hay que entender palabra oral) y se dice pluma (instrumento de escritura). Y es que, en efecto, la potencia política de la figura de Sarmiento se integra con todos esos componentes: la lucha armada, la fuerza del decir, la fuerza de la escritura (distinta del meramente decir).

Esos mismos elementos aparecieron en diferentes escenas de la historia argentina, en repartos ciertamente distintos: aparecieron en Mitre (presidente, militar, historiador, traductor, periodista); aparecieron en Lugones (en las conferencias de El payador, pronunciadas en 1913 en presencia del presidente de la Nación; o más adelante, en 1924, en su discurso de llamamiento a la espada); aparecieron en Borges (el literato absoluto, el más pleno, el más perfecto, no dejaba de fascinarse con el coraje de los hombres de acción, los de espada o los de puñal, militares o malevos); aparecieron en Walsh (la escritura contraestatal, sentida como insuficiente, hará lugar a la acción, incluyendo, como nadie desconoce, la acción armada).

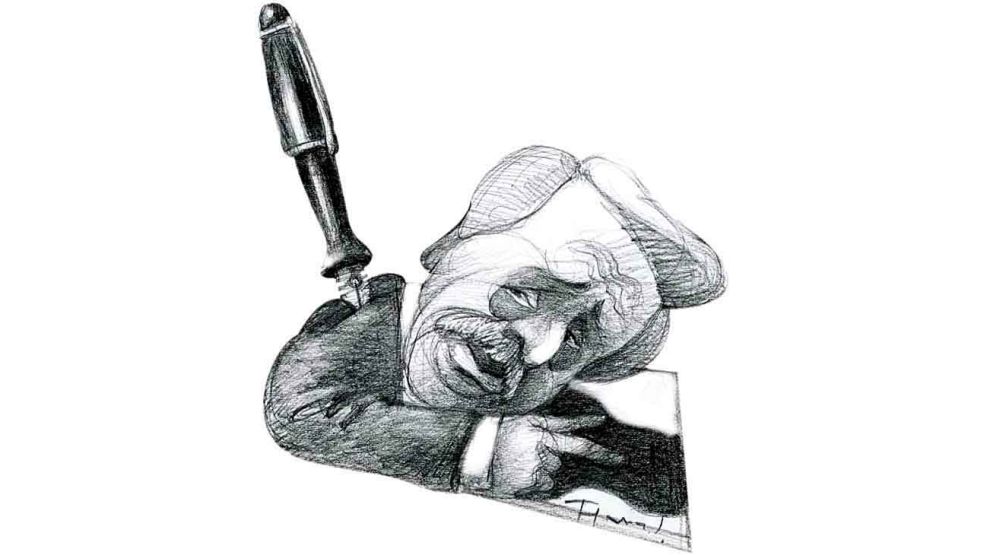

La espada, la pluma, la palabra: en esta tríada subrayo ahora la palabra pluma. Hay un doble anacronismo ahí: el de la propia escritura manual, que hoy parece ir cayendo en desuso, y el de la pluma como herramienta de escritura (en los pupitres del colegio al que fui había un hueco: un hueco para el tintero. Tinteros ya no existían y el hueco señalaba esa falta). Pero hay una capa más de anacronismo, una tercera, que consiste en asignarle a la pluma (y por extensión, a la escritura) alguna clase de eficacia, algún grado de incidencia sobre el estado de cosas.

Llama por eso la atención que, últimamente, la lapicera haya pasado a ser mencionada con frecuencia como símbolo del poder. No las sombras (la idea de que el verdadero poder está en las sombras), no las cajas (la idea de que el poder lo tiene quien maneja las cajas), no el bastón (ese bastón que Zulema le retuvo a Menem, que Néstor Kirchner puso a girar, que Cristina no quiso darle en mano a Macri); no la manija, ni la batuta, ni el mango de la sartén. Nada de eso: la lapicera. Quién tiene la lapicera. Cómo la usa.

No recuerdo que en tiempos recientes se haya asociado así el poder con la escritura, ni siquiera para simbolizar. Tal vez quepa detenerse a examinar, por eso mismo, cómo se piensa esa lapicera. Me temo que no se la piensa dispuesta para la redacción de textos, dispuesta para la elaboración ideológica. Se la piensa en dos funciones: para firmar (vale decir, refrendar) o para tachar (vale decir, eliminar). Para decir que sí o para decir qué no. Lo mismo que, a falta de lapicera, podría hacerse con el dedo pulgar: poniéndolo para arriba, poniéndolo para abajo.