La Argentina es desde 1960 el país con mayor número de años con crecimiento negativo. Semejante magro desempeño solo es comparable con el que obtuvo la República del Congo, que tras ser diezmada por el imperialismo belga logró su independencia en los sesenta, para luego sufrir la feroz dictadura de Mobuto, entre 1971 y 1997, y dos sangrientas guerras civiles, entre 1996 y 1997 y entre 1998 y 2003. La performance de Argentina es todavía más preocupante cuando se advierte que, si se dividiera a los Estados de todo el mundo en cuatro escalones, Argentina se ubicaría en el último peldaño junto al 25% de las naciones que menos han crecido y las que más crisis enfrentaron en las últimas cinco décadas.

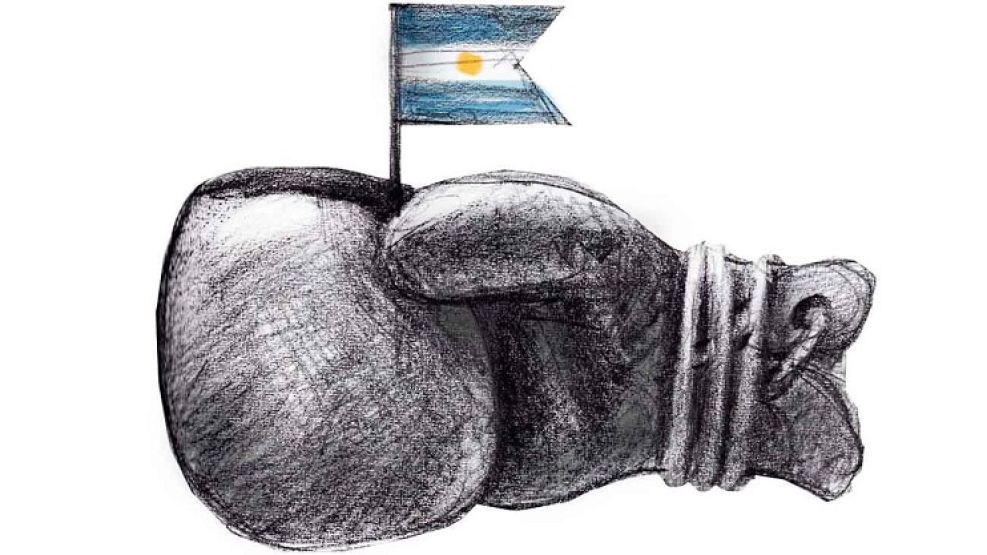

El alarmante análisis estadístico aportado por el economista Martín Rapetti en Conflicto distributivo y crecimiento en Argentina es contundente y debería servir para que la dirigencia argentina entienda la responsabilidad que deberá asumir el nuevo gobierno que surja de las elecciones que se realizan este año. Se impone, claramente, un desafío que no podrá ser superado en forma individual: se trata de un trabajo colectivo, plural y mutltipartidario, que es imposible vislumbrar si se persiste en la polarización extrema que protagoniza la clase política local.

Lo más grave aún es que la falta de acuerdos se potencia en el marco de las PASO. Tan solo en la última semana se ha observado cómo en el oficialismo se han fagocitado dirigentes para alcanzar la entronización de Sergio Massa, pero esa candidatura, que debería expresar la “unión”, hizo que “traición” sea la palabra más pronunciada en el peronismo. Mientras que en la oposición, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich se mostraron calentando la disputa interna con acusaciones y agravios cada vez más virulentos. En tanto que Javier Milei siguió con su infeliz propuesta de dinamitar el sistema político si triunfa en las elecciones. Es curioso advertir que en este escenario de excesiva intolerancia, donde prevalece la ausencia de consensos mínimos, el país se encamina a celebrar cuarenta años ininterrumpidos de democracia. No parece haber en este contexto, mucho espacio para festejar.

El rol de los acuerdos que se alcanzan en democracia es uno de los principales focos de estudio de los principales teóricos de la filosofía política. Gianfranco Pasquino, es uno de los más célebres ejemplos. Politólogo italiano, profesor emérito de Ciencia Política de la Universidad de Bologna y formado con gigantes de la talla de Norberto Bobbio y de Giovanni Sartori, Pasquino es uno de los más ilustres cientistas sociales de la actualidad que se preocupan por la relación establecida entre régimen-político y diálogo-político. En La democracia exigente, Pasquino explicó la importancia de una democracia consensuada: “Porque los hombres no son ángeles, es indispensable que se plasmen y vuelvan a plasmarse, reglas e instituciones políticas y sociales tales que los obliguen a comportarse de manera política y éticamente productiva para la comunidad, y que pongan al margen de la esfera política a quienes se desvía”.

Esa esfera política, en términos de Pasquino, es la imagen que, por caso, ha entregado esta semana la dirigencia uruguaya. El presidente Luis Lacalle Pou posó en la Torre Ejecutiva, sede del gobierno de Uruguay, junto a sus predecesores José Mujica, Luis Alberto Lacalle Herrera y Julio María Sanguinetti para conmemorar el último derrocamiento civil que sufrió ese país. Líderes democráticos que provienen de tres espacios distintos (Partido Nacional, Partido Colorado y Frente Amplio) se unieron para conmemorar los 50 años del Golpe de Estado que inició la última dictadura uruguaya. Nunca más: ese fue el mensaje conjunto que entregaron las máximas autoridades de Uruguay. Lo hicieron con el apoyo de todo el abanico de dirigentes políticos, sociales, civiles y sindicales de ese país. Dejaron de lado sus diferencias en favor de Uruguay.

Los presidentes de Uruguay se unieron para condenar el Golpe de 1973

No fue el único ejemplo de cordura regional. La síntesis de cofraternidad republicana representa una pintura que también se había graficado en Brasil hace unos años. En 2012, la entonces presidenta Dilma Rousseff, recibió a sus antecesores Luiz Inácio Lula, Fernando Henrique Cardoso, Fernando Collor de Mello y José Sarney para crear la Comisión de la Verdad que investigó y dio a luz toda la información disponible, aunque sin condenas judiciales, sobre los crímenes cometidos por la dictadura militar de Brasil. Sin revanchismos, pero con el apoyo de todos los sectores políticos, la historia reciente brasileña salió fortalecida porque el terrorismo de Estado fue denunciado en uniformidad. De un lado los líderes democráticos. Del otro lado el horror.

Presidentes y expresidentes en las antípodas políticas e ideológicas que se sobreponen a sus divergencias en beneficio de su país y en defensa de su democracia. Se logró en Uruguay. Se logró en Brasil. Es triste advertir que esa potente y saludable imagen, que refleja la consumación del diálogo, la búsqueda del respeto y la consumación del trabajo mancomunado representa una instancia muy difícil de lograr en la Argentina actual. La antinomia argentina sigue perdida en su propio laberinto y se niega a regalar una foto de esperanza.

Una foto que muestre a Eduardo Duhalde, a Cristina Kirchner, a Mauricio Macri, a Alberto Fernández y al nuevo presidente surgido de las urnas, unidos en la Casa Rosada para celebrar el 10 de diciembre los cuarenta años de democracia argentina. ¿Se podrá? Todavía hay tiempo para intentarlo.