Abraham Lincoln Polonsky, el director de cine y escritor que se convertiría en uno de los ejemplos de las listas negras del macartismo en Hollywood, estaba filmando El poder del mal en 1948. El emblemático film noir con todos sus condimentos, gángsteres inescrupulosos, la magnética Beatrice Pearson como una femme-fatale ideal y dilemas morales, se rodaba en Nueva York y el director de familia ruso-judía, que había nacido en la Gran Manzana, no encontraba el clima para las locaciones.

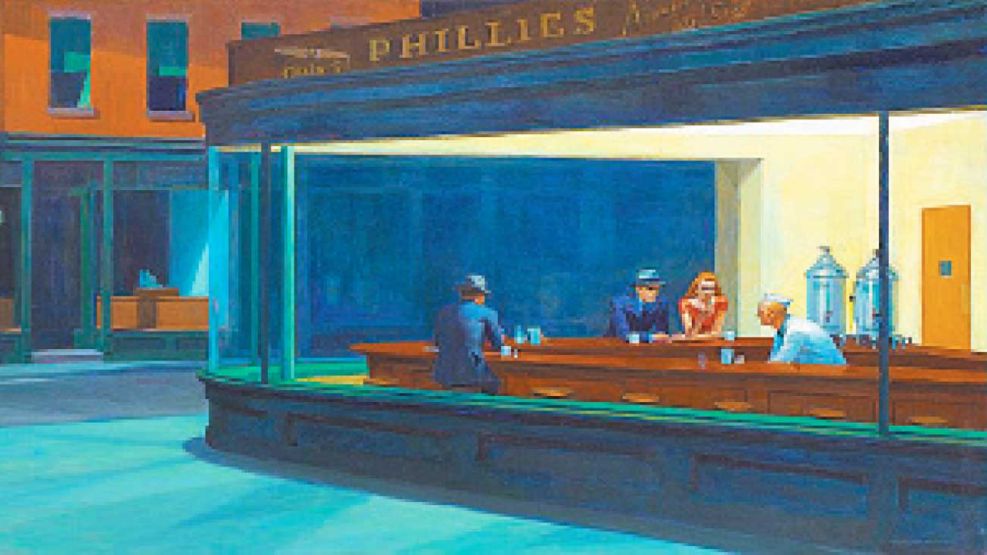

Después de tres días de no dar con el ambiente para contar esa historia de mafiosos que se enriquecen con las apuestas clandestinas se le ocurre la solución: llevar a George Barnes, uno de los grandes directores de fotografía desde el cine mudo hasta los años 50, a ver una muestra de Edward Hopper. Frente a uno de sus cuadros, que podría haber sido Noctámbulos de 1942, Polonsky le dijo: “Así es como quiero que se vea la película”.

Lo que deseaba Polonsky, que pintaba Hopper, era menos una locación que un estado de ánimo. La angustia de esos hombres solos, la pesadumbre de unas vidas que se destruyen por el mal en sus versiones. La ambición que enceguece a los hombres y los pone en la encrucijada de los afectos. El punto de vista exterior del bar refuerza la construcción del cuadro como un espacio cargado de melancolía. El bar está muy iluminado, sin embargo, una pátina de oscuridad lo recubre. Una barra apenas poblada por tres personas, taburetes vacíos y la noche que entra por esos vidrios a ejercer su maleficio.

Por su parte, Hopper también necesitó de la influencia de otras artes. Según su biógrafo, la escena de ese bar está inspirada en Los asesinos, de Ernest Hemingway. Ese notable relato como tranche de vie, una rebanada de vida sórdida e inquietante, que rubrica con su célebre: “la prosa es arquitectura y no, decoración”.