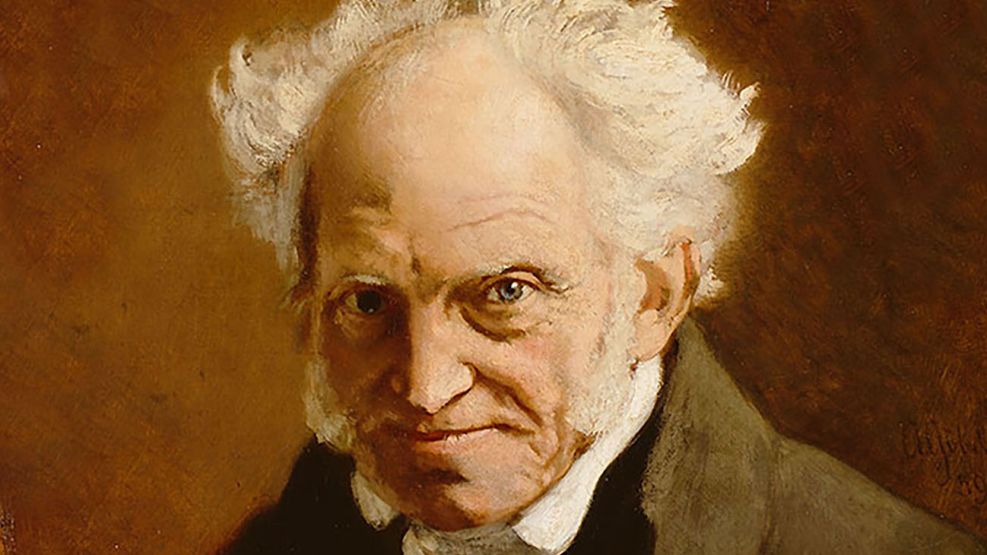

La imagen que finalmente perdura de los grandes filósofos muy pocas veces coincide, en grados diferentes de deformación, con su pensamiento. Si se quiere formular una ley, se diría que a más divulgación de su filosofía más simplificación y tergiversación de ella. En medida considerable, el pesimismo de Arthur Schopenhauer (1788-1860) –el filósofo pesimista por excelencia– no ha escapado a esta tendencia quizá inevitable. En primer lugar porque, en una cultura proclive al optimismo y a proclamar el progreso en la historia, como ha sido la modernidad en su época dorada, Schopenhauer cayó como un aguafiestas. Más que a cualquier otro, en un fácil reduccionismo, se ha adjudicado su pesimismo filosófico a su carácter personal. En general, los biógrafos están de acuerdo sobre eso: huraño, retraído, antipático, hosco, altivo, jactancioso, engreído, vanidoso, agresivo, sarcástico, rencoroso, cascarrabias, antisocial, reaccionario en política y (por si fuera poco) misógino y misántropo.

Pero esta explicación psicológica de la filosofía de Schopenhauer, la cual se ha impuesto desde hace bastante tiempo, acentúa demasiado algunos aspectos de su personalidad, ya que hay otros diferentes e incluso opuestos. La biografía también señala que, lejos de llevar una vida de amargado pesimista, era muy apegado a la buena comida en refinados restaurantes, vestía trajes elegantes, fumaba selectos puros y asistía regularmente a conciertos (le gustaba Rossini y Mozart), óperas y espectáculos teatrales. Además, era flautista desde niño y tenía el hábito de tocar la flauta una hora por día. En la juventud y madurez tuvo varios amoríos y romances, lo que pone en duda la solidez de su misoginia. Se dice que en Frankfurt –su última residencia– mantuvo la relación sentimental más larga de su vida con una bailarina del Teatro Nacional que tuvo un hijo ilegitimo de otro amante, pese a lo cual la ayudó económicamente durante varios años. Entre 1818 y 1819, viajó por Italia (vivió en Florencia, Roma, Nápoles y Venecia), adonde volvió en 1822 y permaneció allí hasta 1825. Claro está, vivía holgadamente de rentas.

El joven Schopenhauer se dedicó primero al comercio por presión de su padre, un acomodado comerciante de Danzig, quien no aprobaba su interés por la filosofía. Dejó la actividad comercial cuando éste se murió de pronto en un dudoso accidente (algunos sugieren que se suicidó) e ingresó en las universidades de Gottinga y Berlín respaldado por su madre, Johanna Henriette Schopenhauer, heredera universal de su marido, fundadora del salón literario de Weimar después de su muerte y al fin reconocida escritora. Se sabe que la relación entre madre e hijo era fría y que empeoró cuando Johanna asumió la vida galante de los círculos literarios. En todo caso, la herencia familiar le sirvió para abocarse de lleno a la filosofía. En 1820, ya doctorado, consiguió que lo admitieran como Privatdozent (profesor cuyos honorarios sólo provienen de los alumnos inscriptos en sus cursos) en la Universidad de Berlín, donde descollaba G.W.F. Hegel dictando clases a una audiencia multitudinaria de estudiantes y funcionarios de Estado. En cambio, Schopenhauer no obtuvo éxito alguno.

Después de diez años de fracaso en la Universidad de Berlín, resignado a impartir su enseñanza a poquísimos asistentes o a suspender cursos cada vez más intermitentes por falta de inscriptos, se retiró de la vida universitaria. El racionalismo de Hegel había triunfado sobre una filosofía que era su antípoda. Schopenhauer decidió irse a Italia y luego emprendió varios viajes por Alemania. En 1832 se radicó en Frankfurt, ciudad en la que residió hasta su muerte en 1860. Durante esos veintiocho años adoptó, como Kant, la costumbre de repetir los mismos hábitos cada día. Entre ellos el de pasear con su perrito de aguas dos horas diarias y comer en el distinguido restaurante del hotel Englischer Hof. Con frecuencia asistía a funciones teatrales, óperas y conciertos. Como ha escrito Nietzsche: “Me pregunto si un negador de Dios y del universo que toca la flauta tiene de verdad derecho a llamarse pesimista”. Es una buena pregunta o, mejor, acaso ya una respuesta.

Schopenhauer se mantuvo muy activo en Frankfurt, convencido de que su filosofía era de extraordinaria importancia para la humanidad. En este período escribió varios libros. En 1844 se publicó la segunda edición de El mundo como voluntad y representación, la obra de juventud aparecida en 1818 que lo había convertido en el filósofo más pesimista que se recuerde. Schopenhauer hizo muy pocas correcciones al texto original, pero agregó un segundo tomo, más extenso que el primero, compuesto de desarrollos y aclaraciones de lo planteado en la primera edición. Aun así, tampoco logró más que indiferencia. El éxito llegó en 1851 con la publicación de Parerga y paralipómena (en griego significa “fragmentos y agregados”), un conjunto de escritos sobre ética, historia de la filosofía, crítica literaria, reflexiones sobre la religión, el sexo y otros temas. El texto más largo de este libro es “Sobre el arte de saber vivir”, una filosofía práctica en la cual Schopenhauer pone en perspectiva su propio pesimismo, porque se trata de una eudemonología (del griego eudaimon: “feliz”), un término que se refiere a las reglas de la vida feliz.

Puede considerarse a “Sobre el arte saber vivir” (o “Sobre el arte de vivir”) un suplemento o una corrección de la ética del El mundo como voluntad y representación, la opus magnum de Schopenhauer. La mejor manera de acceder a la comprensión de ella es a través de la metafísica de Kant, con la cual mantiene una conexión de continuidad y ruptura. En realidad, la ruptura se extiende a la totalidad del predominio del racionalismo en la filosofía occidental, nada menos. Siguiendo el pensamiento kantiano, Schopenhauer acepta que el único conocimiento posible tiene como punto de partida la experiencia sensible suministrada por los sentidos, es decir, por la representación (Vorstellung) en tanto percepción y sensación entremezcladas. “El mundo es mi representación” es la primera frase de El mundo como voluntad y representación. Según Kant, el entendimiento constituye la facultad de aplicar conceptos a priori (previos a la experiencia, a los que denomina “categorías” de la razón) a las representaciones desordenadas de la sensibilidad. De todos los conceptos apriorísticos, Schopenhauer conserva solo uno: la ley de la causalidad o principio de razón suficiente.

En Kant, además, la sensibilidad posee a priori las formas puras del espacio y el tiempo, que no están fuera de ella, en una supuesta objetividad, sino son atributos sensibles que determinan la representación. El espacio es la forma a priori externa de la sensibilidad y el tiempo, a la vez, la forma externa e interna. Kant y Schopenhauer afirman que existen dos ciencias matemáticas puras que no dependen de la experiencia empírica (sensible) y que descansan enteramente en las dos formas apriorísticas de la sensibilidad: la aritmética en el tiempo y la geometría en el espacio. Sin embargo, para Schopenhauer, dada la correlación indisociable entre sujeto y objeto, espacio, tiempo y causalidad se hallan a su vez en el objeto. Por otra parte, mientras el modelo kantiano no asigna a la facultad de conocimiento una sede física, Schopenhauer la ubica en el cerebro como el lugar de la conciencia, en la cual están las representaciones del entendimiento y los conceptos de la razón. De todas maneras, estas son modificaciones menores en comparación con la radical transformación que opera con relación al fenómeno – lo dado a la representación – y la cosa en sí o noúmeno: lo no fenoménico y, por lo tanto, lo no representable y, en esa medida, incognoscible, si bien pensable más allá de lo sensible.

Kant sostiene que no se conoce las cosas como son en sí, sino solo la manera en que aparecen o se muestran a través de los fenómenos. Ese es el sentido de la palabra “fenómeno”, del griego phainomenon (lo que se muestra, lo que aparece, lo que se manifiesta), que designa el contenido de la representación, todo cuanto registra la conciencia y que en la reforma de Schopenhauer se convierte en mera apariencia, ilusión, engaño. Kant juzga que cada individuo se compone de una doble instancia: una fenoménica (regida por la ley de causalidad) y otra nouménica (incognoscible, sólo inteligible). En tanto que cuerpos los seres humanos conciernen al mundo natural de los fenómenos, en cuanto dotados de razón pertenecen al noúmeno. La filosofía schopenhaueriana, en cambio – y esto es lo fundamental–, elimina el elemento suprasensible y racional del ser nouménico y lo ubica en el cuerpo, en una suerte de superposición de este en el otro, con lo que toda la arquitectura kantiana ha cambiado.

En otras palabras, la cosa en sí de Kant se convierte en Schopenhauer en una fuerza universal, fundamento de la totalidad de lo que existe, que actúa en los cuerpos y a la que denomina “voluntad” (Wille) o “voluntad de vivir” (Wille zum Leben), cuya esencia es un puro querer, un puro desear. Ella se encuentra en la base de toda representación y por eso se sustrae a esta. La acción del cuerpo configura un impulso de la voluntad, pero no como una relación causa-efecto sino en el sentido que la voluntad está implícita en cada acto corporal. De aquí que el sujeto humano no es, en el fondo, racional. Por el contrario, lo gobierna un querer permanente e insaciable, ciego e instintivo, pasional y vehemente. La voluntad se expresa como miedo, esperanza, simpatía, repulsión, tristeza, piedad, odio, alegría, deseo sexual (en especial), hambre, sed, placer, dolor, pensamiento consciente y, en estados menores de intensidad, en la respiración, la circulación, la digestión, en la deyección. Schopenhauer dice que al observar la voluntad en la propia vida interior no se abandona la representación, pero se alcanzan indicios, fragmentos, impresiones, vestigios parciales del ser profundo del mundo.

La voluntad, en síntesis, se define como una fuerza irracional que solo quiere. No responde a reglas ni leyes ni a saber alguno porque no tiene otra finalidad ni meta que el interés y la satisfacción del deseo. No es más que un querer que no sabe lo que quiere, ya que no tiene un objeto último de su desear. Los diferentes objetos de su querer no son más que un momento, el tránsito provisional de su deseo. Por ello – y aquí comienza el pesimismo schopenhaueriano – en el mundo fenoménico y orgánico los individuos rivalizan y combaten entre sí para satisfacer los mismos deseos y apropiarse de la mayor porción posible de lo que existe en el espacio y el tiempo. Es una lucha de todos contra todos, a veces cruel y sangrienta. Básicamente los individuos de la voluntad – títeres o vehículos del querer de esta – se esfuerzan para conservarse con vida y perdurar por medio de la reproducción de su especie.

Según Schopenhauer, el arte provoca un estado de contemplación, en tanto pura representación, en el que se suspende la voluntad porque muestra los arquetipos platónicos que están fuera de lo espacio-temporal y, en consecuencia, de las relaciones deseantes y egoístas que los individuos guardan entre ellos. Pero la experiencia estética comporta sólo un alivio circunstancial de la voluntad de vivir, una liberación fugaz. Schopenhauer considera que la única manera de enfrentar esa existencia condenada al sufrimiento y la muerte, a la autodevoración continua de la voluntad, reside en el núcleo tanto del cristianismo como del brahmanismo y el budismo: la negación de la voluntad. Esto es, el santo o el bodhisattva saben que el mundo fenoménico, la multiplicidad de los seres y de las cosas, es ilusión, un velo ilusorio e irreal (el velo de Maya del hinduismo) y perciben la verdad del mundo como dolor y compadecen a todo lo que sufre. Tal, en suma, el pesimismo schopenhaueriano.

Nietzsche, el más notorio discípulo de Schopenhauer, rechazó el pesimismo de la negación de la voluntad de vivir como nihilismo, una voluntad de nada, un nihil negativum, una negación de la vida misma. Con todo, esa melancólica exhortación con la que culmina El mundo como voluntad y representación no constituye la última palabra de su autor, sino la eudemonología expuesta en “Sobre el arte vivir”, escrito más de treinta años después. Se ha señalado que el pesimismo y el principio de lo irracional de Schopenhauer son sus contribuciones más originales a la filosofía occidental, así como la integración que realiza por primera vez en ella de conceptos del hinduismo y el budismo, pero se ha prestado muy poca atención a su filosofía práctica. Por supuesto, esta no se agota en la negación de la voluntad de vivir y en la exaltación de las figuras del santo o del bodhisattva. Tal vez no sea tan paradójico que el filósofo más pesimista de la historia se ocupara en una de sus últimas obras de las reglas de la vida feliz, o no era tan pesimista como se cree.

*Doctor en filosofía, escritor y periodista

Borges y el anillo del ser (Editorial Verbum) es su último libro

@riosrubenh

Blog: https://riosrubenh.wixsite.com/rubenhriosblog