“Me lo encontré una sola vez; lo vi muchas veces”, dijo Lucien Freud respecto de su relación de amistad con Francis Bacon. La primera vez, entonces, que se vieron fue en 1945 en la casa de campo de Graham Sutherland, el artista que Churchill amaba odiar. Allí nació el encuentro que los mantuvo amigos, tanto como para ser retratados el uno por el otro. Cosa que no es menor, teniendo en cuenta lo que esta tarea significó para ambos. Hasta que en los años 60 pasaron a ser feroces rivales. Treinta y seis años tenía Bacon cuando conoció a Freud, que solo contaba con veintitrés. Los dos vivían en Londres, pero el destructor serial de cuadros propios había nacido en Dublín, aunque de padre y madre británicos, y el nieto de Sigmund había nacido en 1922 en Berlín. Los avatares de la guerra hicieron que su familia se mudara a esa ciudad, en la que vivió hasta el 20 de julio de 2011.

Ese encuentro fue prolífero no solo a nivel artístico: fueron compañeros de vicios, inquietudes intelectuales compartidas, noches de parrandas. Las mismas razones que, quizá, hayan sido las que los separaron. Dicen las malas lenguas que la adicción al juego de Freud fue una posible causa que esgrimió Bacon, al tiempo que el alcoholismo del controvertido artista era poco tolerado por el joven Freud. Lo más probable es que se hayan cansado el uno del otro, como de ellos mismos.

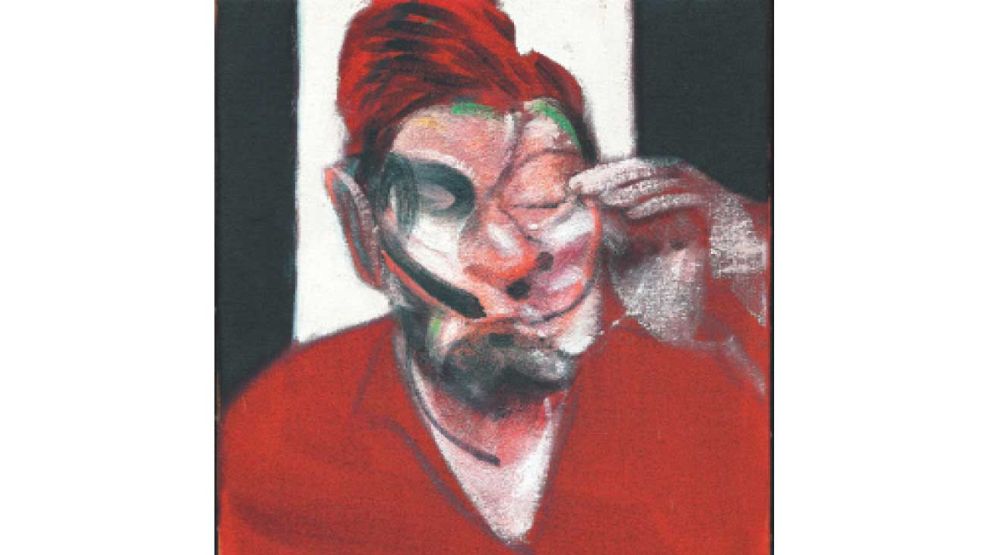

El que llamó primero fue Bacon y en 1951 lo invitó a su taller. Raro para un artista como él, que prefería las fotografías a los modelos vivos, sobre todo si era para pintarlos. Extraña y genial es la pintura que hace de su amigo. Esa distorsión de los trazos que moldea como si fueran plastilina, a fuerza de desfigurarle la cara, al tiempo que superpone los rasgos del pintor de Naked Portrait (de Kate Moss) a los de Frank Kafka. Eso es lo que el mismo Lucien Freud descubrió, cuando vio en qué se había transformado su imagen. Volvió al día siguiente al estudio de Bacon y había una foto del autor de El proceso, donde debería haber estado su cara.