I - Maradona como algoritmo

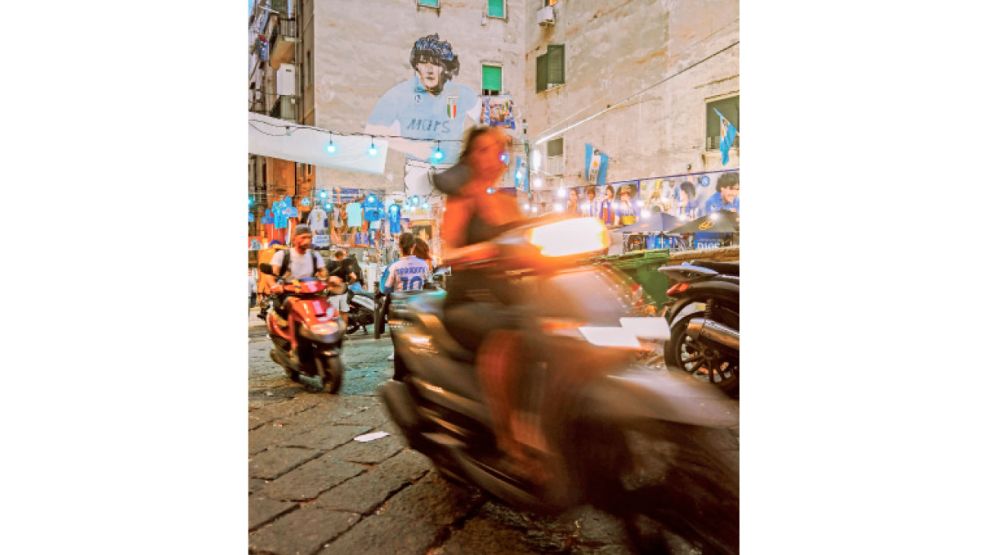

“Diego fue todo lo que era Nápoles”

(Alejandro Millán Valencia)

Diego Maradona fue una estrella que no cayó en la tierra sino en el fango. Y esa fue, tal vez, su mayor virtud: refulgir desde lo más hondo de las tinieblas. Aunque parezca contradictorio, siempre será mejor brotar de lo subterráneo que desplomarse del cielo.

Diego, El Pelusa, El Barrilete Cósmico, D10S, Maradona, o como lo quieran llamar, nos permite comprender ese proceso hermoso, casi divino, de la gestación; el por qué una mujer da a luz. El asunto es sencillo: el nacimiento germina en plena oscuridad, dentro del útero, en esa caverna húmeda y lóbrega de la cual se alumbra, tiempo después, la vida. Aunque, al nacer, Diego se hizo a la luz y, Maradona, al inframundo.

Con el crack argentino hubo algo distinto. Él fue la semilla que irrumpió de abajo hacia arriba, del sótano hasta posicionarse en la superficie como una bella flor a la que todos deseaban agarrar, pero que sus espinas impedían alcanzar. Podrán decir que soy dramático; sin embargo, las plantas carnívoras son demasiado exóticas en un mundo en exceso carnívoro. Así era Diego Maradona: diferente en medio de lo común; distinto entre los distintos.

De forma analógica, las raíces de Diego ancladas bajo tierra prefiguran sus sueños, la fuerza vital con la que afrontará la existencia; en cambio su cuerpo es más movedizo, inquieto desde niño, se ilumina y parpadea con los placeres; se deja seducir por ese mundo desconocido que ansían sus ojos, por eso que todos añoran y muy pocos pueden conseguir. Él lo hará y lo sabe. Es un iluminado en su universo de tinieblas.

En Villa Fiorito, comuna vulnerable a los conflictos sociales en Buenos Aires, el pibe que sueña ser el astro del universo tan solo tiene travesuras en su cabeza y trucos magistrales con la pelota en sus pies. De alguna manera, esas condiciones de habilidad deportiva y de comportamientos pícaros prefiguran al héroe, al D10S que debe optar por la malicia cuando sea necesario sin descuidar las capacidades innatas que le legó un ancestro magnánimo. Maradona, desde muy chico, presentía el abismo de su gloria: el éxito era su condena; el placer de la carne, su derrota. En el fondo, anhelaba la eternidad para huir del abandono social.

Algo extraño se produjo en el niño de la villa que le permitió comprender que el centro no estaba afuera sino dentro de él. Quizás el cosmos ya sabía que ese futbolista sería su barrilete predilecto. Algún vínculo conspiratorio hizo que lo humano se conectara con lo divino, con ese universo que muchos ven pero que casi nadie reconoce.

Solo Diego entendía lo sensible que es el mundo en la tierra; en cambio Maradona desentrañaba los secretos más recónditos del multiverso que se revelaba a sus pies cuando tocaba un balón. En su mente cabía perfectamente la sensatez hacia lo humano, pero en sus piernas habitaba la fugacidad de las estrellas, lo seducía el encanto de lo efímero: ese monstruo que nos muerde sin darnos cuenta.

Palabras más, palabras menos, si el fútbol era un pecado capital porque de manera figurada ponía el ocio al alcance de los hombres, entonces había nacido el Mesías, el redentor que nos exculparía de las penas con sus jugadas extraordinarias y con sus goles antológicos. Ante nuestros ojos resplandecía la magia pura e inmaculada del hijo de un dios benigno al que amamos tanto como a un balón. Los milagros son, en verdad, más esotéricos que reales, propios de nuestros imaginarios y de una fe herrumbrosa que nos impide ver lo que realmente es; no obstante, Maradona, el D10S, fue la excepción a la regla porque él es, aún después de muerto, el milagro.

Con este preámbulo pretendo argumentar que a veces es necesario el esfuerzo para aceptar el destino y construir la vida alrededor de esa creencia suspicaz o, por el contrario, estropear lo alcanzado porque nadie, sino uno mismo, puede destruir lo que ha forjado. Es extraño que la antesala de lo reconstruido sea la destrucción, que el paso previo a la transformación surja, precisamente, de las ruinas y de lo deformado. Por más raro que nos parezca, casi siempre es así en la vida de los héroes: agrietarse para redescubrirse.

De hecho, el destino es un camino en el que jugamos con el azar y, por ello, la existencia es una travesura azarosa. En otros términos, podríamos indicar que, así como Aquiles acepta el sendero trazado por su destino, de igual manera el astro argentino concibe el suyo: un atajo lleno de luces y de sombras, de flores y de fango, de paisajes verdes y de horizontes encapotados.

En ambos casos, el semidiós mitológico (Aquiles) y el hombre de carne y hueso que sería leyenda (Diego Maradona) son conscientes de que, al recorrer esa vía, y los riesgos que ella disponga, el triunfo llegará por los juegos truculentos de la diosa Fortuna; al mismo tiempo, reconocen que con cada paso plasmado en la tierra se mancha un poco la gloria y la eternidad, pues ninguna recompensa es posible sin el sacrificio humano que la antecede.

La inmortalidad no es el obsequio para los inmaculados; en muchas ocasiones solo se concede esta dádiva a las almas atormentadas, a los hombres que sobreviven a esa tensión perpetua del “bien” y del “mal” que se anida en medio de sus corazones. Y eso fue Diego: el “bien”, el hombre cauto, el ayudador de las causas humildes; pero eso también fue Maradona: el “mal”, el sujeto perdido en los fuegos del placer, el individuo al que la lujuria arrinconó contra las cuerdas de su propia megalomanía.

Aquiles sabe que morirá de un flechazo en su talón y, aunque intenta burlar lo predestinado, la agilidad de sus pies y la virtud de sus manos con la espada no pueden contra lo establecido. Cae en Troya y él vive para siempre en las páginas del tiempo. Su sangre es su destino; su muerte, la eternidad.

Maradona, el mago de la albiceleste, presiente que en esa saeta venenosa de la vida se encarnan simbólicamente los placeres, el desenfreno, la carne; el sujeto mundano no evita sus deseos; por el contrario, los ansía cada vez más, va por ellos y pone su corazón adrede para que sea la diana de la lujuria la que penetre en su espíritu dionisiaco. Maradona no bebe una copa, se atraganta con la botella entera. ¡Nada le importa, porque él es D10S! Juega perversamente con el hechizo de su pierna izquierda; es consciente de que él no es uno sino dos: el hombre que cae y se lacera la piel y, asimismo, es la divinidad que resucita y asciende, iluminada, al reino de los cielos.

A lo largo de la Historia, muchos estudiosos del fútbol que pertenecen a distintas áreas del saber arguyen que el dueño de la 10 es un ser dual en el que encajan, perfectamente, la luz y la oscuridad, el alba y el ocaso, la belleza y la fealdad.

Dicen, por un lado, que Diego es el humano, el sujeto que piensa, el que sufre por los demás, el tipo altruista que llora por la angustia ajena, por la tripa que satura de hambre la pobreza; a este Diego la indolencia y la barbarie hacia el otro lo conmueven, lo aquejan, le llenan el alma de grietas que no cierran, de cicatrices que no sanan. El otro que habita en el mismo cuerpo es Maradona, el hechicero del balón, el héroe que huye del pedestal a la tierra para engatusar a la plebe con sus gambetas truculentas, con sus pases de ensueño, con sus goles inmortales; es el D10S que se escapa hacia las noches bohemias y no regresa porque prefiere revolcarse entre las sábanas blancas de las camas de sus doncellas; no regresa porque es mejor el alcohol que el agua y porque prefiere el desenfreno alucinógeno a la monotonía de lo cuerdo, a la tranquilidad del sosiego. Diego es el hombre que siente; Maradona, la fiera que depreda.

Si esta hipótesis es certera, entonces al ser humano lo modeló Dios a su imagen y semejanza; lo forjó del barro, le insufló el alma por medio de un soplo divino y le concedió un tesoro incalculable: la imperfección. Tal vez, por ello, Diego era así: un sujeto que padecía todo lo que Dios no había podido sufrir: ira, melancolía, tristeza, desazón, pero también era feliz, agradable, suspicaz, malicioso, inteligente. Diego caminaba sobre la cuerda floja en la que Dios era incapaz de hacer sus malabares.

Al titán de la pelota, a Maradona, en cambio, lo tallaron a fuego lento en la mismísima fragua de Vulcano para que al forjarse, martillazo tras martillazo, se hiciera invencible; inmortal en las palabras de los mortales; eterno en las evocaciones de la memoria. A Diego lo desdibuja el olvido, la indiferencia social de sus conciudadanos; a Maradona lo posee el recuerdo, el acto vil de sus andanzas porque estas correrán de boca en boca por los siglos de los siglos. La ausencia de uno será la presencia del otro. Eso es, en definitiva, la inmortalidad: vivir para siempre en las orillas enigmáticas de la muerte.

Considero que esta dualidad puede percibirse desde que el individuo del que hablamos apenas era un chiquillo. Al infante inquieto de Villa Fiorito no lo extrañan en la escuela, nadie hace nada para retenerlo en el salón de clases y educarlo, transformarlo; le cierran la puerta en su cara; no es necesaria su asistencia; expulsan al niño y crean, a semejanza de Frankenstein, al hombre, al monstruo, a un futbolista.

Al otro lado de la puerta del instituto, en las calles de su villa, al pibe embrujado y malicioso le supuran los caprichos, las pretensiones de SER más de lo que podría ser. Es pícaro y sagaz, sí, pero solo idolatra un arma: la pecosa, la redonda. No le interesa el destello de las navajas, de las pistolas, ni la codicia de los negocios censurables.

Maradona, como un algoritmo, revienta el código; crea su propio lenguaje: una gramática que utiliza los signos del balón para comunicarse con el universo. No necesita de su lengua vernácula para hacerse entender; simplemente exige que le pasen la pelota, que se la den a él, al que sabe, al ilusionista; todos lo comprenden; es pura magia. No hay Torre de Babel que el D10S no pueda conquistar con sus gestos técnicos, con su zurda divina, con esas trazas fantásticas que hacían del estadio el más impresionante de los espectáculos. El monstruo resopla en la arena y se ancla en la retina ansiosa del espectador; nadie espera mucho tiempo para volverlo a ver. Es el mejor remedo de un vicio, ya no quieren el fútbol sin él.

Algo extraño se revolvía en las entrañas de Diego Maradona. Por un lado, la cordura, la prudencia del hombre sabio que aprende a decidir; por el otro, la necesidad del riesgo, el encanto sin igual de caminar sobre la cuerda floja y no caer; esa adrenalina que nos exige la vida y que muchos encerramos en una burbuja de metal. Para nosotros y para Diego es fundamental la piel sana, tersa, mientras que para el D10S es vital la peladura y la cicatriz, la llaga y la memoria que subyace del acto inevitable de las heridas.

Diego, para mí, seguía los designios de la existencia como si leyera y cumpliera unos mandamientos escritos con tinta de sangre sobre una roca sagrada. No imagino sus peleas internas, el desespero de querer hacerlo bien y no poder; ser incapaz ante una entidad que lo sobrepasaba, ante un míster Hyde que lo dominaba.

Por eso mismo, Maradona era como un dios antojadizo al que un no le daba la fuerza suficiente para convertirlo en un sí; el D10S, al igual que Zeus, le importaba un carajo todo y, entonces, se convertía en lluvia de oro para revolcarse con su amante; ambos hacían del día una noche empalagosa para embriagarse y ponerse de ruana los confines de la bóveda celeste. Sus gritos de lujuria tronaban en el más allá y relampagueaban en el más acá. No tenían límites porque no comprendían la finitud sino la eternidad…

II - Diego era Diego

“Maradona fue adorado no sólo por sus prodigiosos malabarismos sino también porque era un dios sucio, pecador, el más humano de los dioses”

(Eduardo Galeano)

Maradona, al cumplir su fechoría, se despojaba del disfraz de deidad y se hacía carne, verbo, pecaba para volverse hombre. Con un comportamiento cruel y un gesto de prepotencia, se deja ver satisfecho y orgulloso para que los otros comprendan que de su derrota dentro de la cancha florece la felicidad del D10S que domina. Hecho presencia, la divinidad sonríe y sigue su destino; se alza con el triunfo de los mortales sin importar que le cueste la vida, pues esa es la esencia de la inmortalidad: quitar para ser.

Así como fue en su existencia llena de libertinaje, así se desempeñó en el terreno de juego: una potencia abrumadora que sometía al colero de la tabla o que burlaba a la escuadra que, en apariencia, ganaría el trofeo. Su voluntad irreverente ante los rivales y sus bacanales nocturnas tienen algo en común: recuerdan la fuerza inclemente del Vesubio, de ese dios dormido que, cada vez que ruge, grita con el lenguaje del horror.

Si la lava volcánica destruyó a Pompeya, a Herculano y otras regiones aledañas a Nápoles (que significa ciudad nueva), los seres humanos de aquella época, por respeto, se postraron ante una deidad que escupía fuego y los podría someter cuando lo deseara; asimismo, las huestes del fútbol se rindieron ante la presencia del único que, cuando jugaba, hacía de la picardía una diablura y de la pelota un objeto de pavor cuando él la dominaba a su antojo y se disponía, con su rebeldía iracunda, a profanar la red del portero rival.

Diego vivía en la tierra; Maradona, en El Olimpo. Por ello, fue un futbolista caprichoso que bajaba del cielo cada domingo para marcar sus goles celestiales e irse de juerga con las mujeres y amigos de camaradería que no hallaba en la morada divina de su desolación. La suciedad de lo humano lo desvelaba.

Amante del placer y del éxtasis de la carne, Maradona prefería lo mundano a lo celestial, lo profano a lo arraigado en la fe. Entonces, en aquellos momentos de frenesí, en el cuerpo del deportista no había uno, sino dos: el hombre que teme y anhela la virtud y el D10S desaforado que ansía vivir la inmortalidad.

En la tierra, Diego, el deportista entregado, el hijo, el novio reservado, el amigo sincero, el sujeto político y social, entrenaba como cualquiera de sus compañeros: con toda la enjundia y verraquera necesarias para que el hechicero de la pelota y de la noche, o, más bien, el D10S ansioso de placer, se posesionara del ser humano cauto cada vez que así lo exigiera la perversión, la lujuria o el pecado.

En la competencia, en los entrenos y en la calle, Diego era Diego, fue un Jekyll que hacía sus cosas con la obsesión del médico que desea hallar un nuevo fármaco o la pócima mágica para la eterna juventud; en esta faceta es imposible catalogarlo como un sujeto descuidado, imprudente; no es un nigromante que hace un brebaje cualquiera; es todo lo contrario: se vislumbra la humanidad en su figura tranquila. En Diego está el hombre con respeto por el mundo que lo rodea, de hecho, comprende el fútbol como una ciencia que debe conocerse hasta lo más profundo, hasta el tuétano de su esencia.

El astro argentino se enfoca y trabaja para ello. Alcanza con creces aquello que desea para echarse a la espalda no sólo al Napoli y llevarlo al Scudetto, sino, además, la inmensa carga física y psicológica de ser el mejor del planeta. A estas alturas del partido no quiere serlo, es, aunque les disguste a muchos, la única estrella que brilla en el firmamento renegrido del fútbol universal. Diego es; los demás ni siquiera saben qué son.

El otro, el Maradona de los enfrentamientos en el gramado y el de las juergas nocturnas, deja que su piel mute y la serpiente común se transfigura en el imaginario dragón que todos anhelan; es un míster Hyde poseído por un espíritu rebelde; nada detiene los embates de sus jugadas, los cambios de ritmo sobre la línea ni sus fintas zigzagueantes con las que engaña a los defensores; marca goles imposibles, desafía con valentía a las fieras salvajes del balompié italiano y hace de las pesadillas napolitanas el dulce sueño que se vuelve realidad.

Nápoles ya no es la cloaca de Italia, ahora un D10S temible la ha designado como su morada, la casa en la que se conservará el fuego que todos quieren y ninguno puede obtener. Pero es ahí, en esa ciudad indómita, donde se despiertan los deseos eróticos que se anidan en su ser y sobrepasan al hombre bondadoso para convertirlo en una divinidad monstruosa a la que le es imposible saciar su sed. Al igual que Nápoles, la urbe que lo amamanta con sus vicios de metal, Maradona se hace incontrolable.

De una u otra forma, Diego fue un pobre mortal al que la sensibilidad de lo humano acorralaba a cada instante; Tanos regía su destino en la tierra. Era consciente de su finitud. Con Maradona fue al revés: Cupido y Eros hicieron de las suyas y el héroe del fútbol, tocado por los dioses, mantenía cargado con la lujuria de los faunos, con la perversión del falo cuando se comprende que es el símbolo del poder y, por si fuera poco, su hombría dependía, en muchas ocasiones, de las alucinaciones, de las sustancias narcóticas.

Maradona era una bomba que en cualquier instante explotaría. Su obligación, finalmente, consistía en inflar la red con la magia de sus goles y descargarse de sus pulsiones eróticas mientras bebía, consumía drogas y follaba; al D10S le tenían sin cuidado los dilemas éticos y morales que estas conductas le acarreaban, pues esos comportamientos son normas tontas de los hombres y no propias de los dioses.

Podría escribir hojas y hojas en torno a la vida de Diego Maradona; sin embargo, no es mi propósito central. Pretendo, por un lado, desencriptar la existencia del hombre que estuvo en el corazón de millones y, asimismo, la del astro que se cansó de tanta luz y se recluyó, mejor, en las tinieblas, en la oscuridad. También deseo, por otro lado, hacer una reflexión sobre la relación que tuvo este héroe con la ciudad, y cómo ambos se transformaron a imagen y semejanza; él desde la psique humana y ella a partir de la psicología del cemento y el metal.

Si Nápoles fue la urbe denigrada y ultrajada por las potencias italianas del norte, ahora, con Maradona presidiendo el trono, la vieja Italia muere en las calderas del Vesubio y una nueva italianidad surge, con bombos y platillos, del aura napolitano que tuvo y aún tiene el puerto que un día fue el más importante centro comercial y monetario del Mediterráneo. Con el D10S deambulando por sus tierras, Nápoles les recuerda a las demás ciudades que la riqueza de la que se ufanan hoy es producto de las monedas de oro que ellos les obsequiaron en un pasado no muy remoto.

Lo paradójico en la vida personal de Diego y la futbolística de Maradona es que llega al Barcelona como el jugador más emblemático del momento. Incluso fue, para esa época, la transacción más costosa de la élite del balompié internacional. Pero los hombres que van a la iglesia también codician, en muchas ocasiones, las llamas inclementes de su propio infierno. Ese fue el caso de Diego/Maradona, pues las almas juerguistas apetecen más el vino, la ebriedad, las sustancias y los sollozos en las camas ajenas antes que una junta sagrada en la que todo es inmaculado, atestado de esa monotonía que caracteriza tan bien a la moralidad.

En el equipo blaugrana, Maradona no pudo ser el director de la orquesta porque él, como las deidades que lo regían, prefería la estridencia de las guitarras a la elegancia de la batuta. Diego pudo soportar los trajes de gala, usar prendas excéntricas, permitirse el diálogo mesurado y concienzudo; es más: era capaz de escuchar un concierto sinfónico en la Ópera de Viena porque comprendía fácilmente que el hombre solo puede habitar en lo humano.

Sin embargo, Maradona ansiaba el barro, la cancha inundada, el roce muscular, el choque de lomos, la patada con sevicia que sabía esquivar con un culebreo extraordinario; ese D10S malicioso amaba más el potrero que la grama, porque, con un toque de su varita mágica, obraba el gran espejismo: convertía al cerdo del lodazal en el unicornio alado que todos querían admirar.

Diego caminaba sobre el sendero; Maradona volaba por encima de la magnanimidad. Uno vestía de frac; el otro como un rockero que luce con orgullo sus jeans, sus chaquetas de cuero y tachas. El ser humano que habitó en Diego escuchaba atento la sonata; el otro, el poseído por la figura que proyectaba la sombra de Maradona, se enloquecía en la tarima, en la cancha, en ese retablo de césped donde podía hacerse un mortal maravilloso, inolvidable.

Aunque el astro argentino obtuvo algunos galardones importantes con el onceno culé y levantó varios trofeos, su relación con la plantilla, con las directivas y, en especial con la ciudad de Barcelona, no cuajó del todo, no se arraigó en lo profundo de sus corazones. Quizás haya sido así porque la polvareda del barrio popular no encaja con las metrópolis asfaltadas del primer mundo. O, tal vez, porque el muchacho humilde y “sudaca” no nació para beber champaña del mismo copón de oro del que eran dueños los reyes y no los esclavos.

Diego lo intentó, se amordazó por un tiempo la lengua y la actitud, quiso mostrar que su glamour sí estaba a la altura del imponente sujeto europeo; no obstante, pudo más su sangre rebelde e indígena que la descendencia mediterránea que traía a cuestas su madre. En últimas, sus parientes fueron migrantes pobres del sur de Italia. No tuvo más remedio que amarrar al ser (Diego) y desencadenar al monstruo (Maradona).

Con el fracaso a sus espaldas, lo intenta una y otra vez sin obtener el éxito trazado. Su rendimiento es bajo en el césped y a sus rivales los corroe la envidia y los devora la cizaña: no permitirán que un indio del sur y de un continente sin Historia se convierta en el D10S de su Olimpo futbolero. Lo muelen a patadas, a trompadas; hieren su ego con palabras desobligantes; lo sacan de casillas como al toro que embadurnan con ungüentos extraños en los ojos para que salte al ruedo furioso, embravecido.

Diego piensa, recapacita, reflexiona, se excusa por sus actitudes; Maradona resopla, muerde; responde con la misma moneda, con la furia de los vencidos que no se dejan tumbar tan fácilmente. Si le zampan un puño, él devuelve otro; si le dan una patada alevosa, él mete una voladora al mejor estilo ninja; si lo increpan, él responde con putazos; si lo escupen, él gargajea en la piel ajena, en el rostro del Dios en el que tanto creen ellos y al que tan poco respetan los sabios éticos del primer mundo.

En el Barça, Diego es un Sísifo que, incapaz de llevar la roca a la cima de la colina, renuncia a la tortura eterna de arrastrar un peso que lo doblega. Indiferente, deja la piedra de sus lamentos a un costado del camino. Entonces, como una entidad que crece en silencio en el interior de un cuerpo desahuciado, se deja vencer por los excesos que sí le ofrece una megaciudad saturada de placer hasta el tuétano. Barcelona no le da la gloria futbolera a Diego, pero sí le muestra el camino de la eternidad a Maradona. El D10S se ha desatado.

Ni Barcelona como urbe ni el Barça como equipo llenan el corazón inmortal de un ser humano que codicia la eternidad. España, la liga y dicha metrópoli no le dan la medida a Maradona; no le llegan a los tobillos. Esto es lo que suele suceder cuando el mito que se escribe en el camino con las hazañas del momento supera la realidad. Barcelona es una ciudad en la que los focos se encienden y se apagan, como es normal; sin embargo, desde lo hondo del espíritu de Maradona, los ojos del D10S relampaguean con una luz más potente e incandescente. En este caso, y solo en este, la inmortalidad refulge en la oscuridad del hombre que muere.

Diego ha dejado de ser un sujeto cualquiera y se ha transformado en héroe, en el D10S que, de espaldas a lo esencial, anhela convertirse en un tritón que enamora sirenas en mares lejanos. Nápoles, tan diferente a Barcelona en apariencia, pero no en esencia, lo espera con los brazos abiertos. Sus muros, sus calles, sus antros están listos para roer la piel y acoger el corazón. Nápoles comprende que las llagas de la carne también requieren del cuidado y cicatrización que exige el espíritu. Ambos, el hombre y la ciudad son uno, son todos. Ya no hay vuelta atrás.

En otros términos, Maradona no caza las ovejas encerradas en el redil porque su astucia corre el peligro de la costumbre y, como el oso, no quiere hibernar en la caverna de su propio yo; un yo despreocupado que ya ni siquiera pretende pelear con las directivas de un equipo que se rige por el glamour y la burocracia rancias, y no por lo que realmente entiende él que ordena el fútbol: hacer del barrizal un terreno extraordinario en el que juegan los elegidos. El Napoli le galantea con su aroma de mujer coqueta…

III - La cenicienta

y el jaguar

“Maradona es el gran relato de este país. Un gran relato que todavía no terminó”

(Osvaldo Soriano)

La desazón insoportable que experimenta Diego con la escuadra catalana hace que Maradona rompa, de cuajo, toda relación con el equipo, con la ciudad y con la gente. Parecido a un nómada, el astro del balompié mundial asume que su amorío con el Barça encarna una pasión anémica, efímera e intrascendente. No hay deseo entre ellos y su relación se asemeja a la de una sociedad elitista que está de acuerdo con los “buenos muertos”, con esa gentuza que debería expatriarse. Si él es un canalla que huye de la arena, el equipo con el que juega y la ciudad que lo alberga son balsas a la deriva en un mar embravecido. El resentimiento y el rencor son mutuos.

Feliz porque la fiesta amarga en el monasterio terminó, el héroe empaca en la maleta sus botines y, con ellos, sus jugadas magistrales, pues Maradona, el D10S rebelde y sin causa, sabe que los cafres tocan el cielo cuando se hacen indomables y poderosos como las fieras salvajes.

El cuerpo de Diego, sonámbulo, dormita en Barcelona; se mueve lentamente, cual zombi en una urbe deshabitada; pero, en la mente del crack, no pasa lo mismo. Aunque de manera externa Maradona se halla ausente en apariencia, a nivel interno no es así, pues el D10S concentra todas sus fuerzas para plantar sus estandartes en las tierras de su nuevo designio.

A semejanza de Aquiles, Maradona sueña, en la soledad de su fracaso, con arrebatarle la gloria y la eternidad a algún príncipe sorprendido por el azar de su destino. En silencio, la bestia herida guarda entre sus trucos el cerillo con el que arderá Troya. No importa cuál sea el desafío, para el astro argentino solo existe un objetivo: domar el mundo con sus piruetas y ponerlo a sus pies.

Con más frustraciones que trofeos, el traspaso del monstruo se hace irrevocable. Vendido como un jugador más del montón por el Barcelona, los napolitanos vislumbran en su piel tersa las escamas endurecidas del héroe. A la ciudad italiana más importante de la región de Campania no arriba el niño de cabellos ensortijados ni con dientes de leche, allí aterriza y camina entre ellos un D10S paradigmático que tiene los colmillos mucho más afilados de lo que parece.

En el puerto de Nápoles, donde las aguas han escrito la historia floreciente del Imperio Romano, y donde un escupitajo de lava del volcán Vesubio cambió la Historia para siempre, exorcizan al hombre amansado por la derrota y le enseñan, adrede, que el placer es más mundano que divino, y que él, Maradona, el D10S que el oráculo les había vaticinado será, allí, la única estrella que relumbre en el horizonte mediterráneo. Si a Jesús le oran y le prenden velas, a Maradona lo idolatran porque es la divinidad imaginaria hecha carne, convertida en hombre.

A estas alturas, apenas hay un destello intermitente de Diego; Maradona ha tomado el trono, suyo es el Olimpo y de nadie más. Deja de remar en la quietud de ese mar adormecido y sin viento en el que se ha transfigurado el Barça y, en un desafío titánico, asume el reto de subyugar, por medio de su juego esplendoroso, las conductas salvajes de Poseidón. Nadará contra la corriente para demostrar lo que verdaderamente es: un D10S indomable.

El héroe no tiene inconvenientes para jugar sobre las olas del mar o en las calderas del mismísimo infierno. Apela a la fuerza y la suspicacia necesarias para controlar la potencia del agua o el impulso irrefrenable del fuego. A Maradona le atraen los desafíos y, como si fuese una hiena que arriesga su vida por arrebatarle de las fauces la presa al león hambriento, se lanza de frente, temerario, por la hazaña épica de su inmortalidad. No hay tierra, pero sabe que la hallará.

Si el Vesubio sepultó a Pompeya y a Herculano a principios de la era cristiana, y en la Serie A el Nápoles está a punto de ser enterrado bajo la tierra árida del descenso, entonces Maradona ha llegado al lugar correcto. Su imperativo es, a la usanza de los titanes, salvar de la muerte al que más lo necesita. Así, el héroe es en la medida de las necesidades del otro, y dichas necesidades son, por supuesto, vitales para transformar al hombre corriente en una divinidad eterna.

La pelea es sencilla: o la lava y la ceniza de la montaña de fuego lo incineran, tal cual como sucedió con los habitantes de aquella época, o Maradona doma, con sus quiebres perfectos y con sus goles mitológicos, la fuerza de un volcán que escupe lava sin importar quien está en la ladera. Para el Napoli, equipo de la ciudad, el Vesubio representa, simbólicamente, esas escuadras del norte italiano a las que es casi imposible vencer.

Cuando Diego Maradona llega a Nápoles la tensión psicológica, social y económica se vuelve muy paradójica, porque una de las ciudades más pobres de Europa acaba de comprar al jugador más caro del mundo. La tarea es descomunal y el desafío que asume el D10S cuando el onceno napolitano lo convierte en su fichaje más preciado es, para él, un reto en el que no debe ni puede fallar. Como los gladiadores romanos, está preparado para derrotar, en las arenas del coliseo moderno (el estadio), a quien se le atraviese.

Al principio, cuando apenas había jugado unos cuantos cotejos, la magia del D10S se mostraba incierta, parecía más la punta del carbón que no alcanzó a convertirse en diamante. Era una chispa que anunciaba un fuego tímido. El felino dormido del volcán ruge anunciando la tragedia y, por si fuera poco, las aguas del Mediterráneo en la bahía se agitan febrilmente porque la escuadra del puerto no mira de frente a sus enemigos y, en cambio, actúa como un avestruz: clava la cabeza en la arena y expone el cuello ante las dentelladas del predador. Evita ver y escuchar la caída estruendosa de su cuerpo lacerado, enfermo.

El descenso a una categoría menor es inminente. Todo en Nápoles es horror: la gente, estupefacta, no puede creer que su héroe esté vencido. La afición, angustiada y desesperada, no dejará que la gloria anunciada con la presencia del astro se convierta en estatua de sal. Imposible una tregua; el equipo no puede perder la categoría y desplomarse en la B.

En los pasillos, en los zaguanes, en las calles, en las plazas, en las casas, en las iglesias y cuanto rincón se pueda imaginar, el D10S escucha, de viva voz de los napolitanos, que el único Salvador es él. Maradona, hecho jugador de clase mundial, se apropia de sus armas: la inteligencia, el balón y esa pierna zurda que, incluso, envidian los demás dioses. El héroe se ha ceñido el uniforme y ondea su capa. La ciudad de Nápoles, como una amante ardiente, le exige que vaya por ella y no la abandone. Ambos se necesitan en sus placeres clandestinos.

Los eructos de ceniza y el fantasma del fracaso no asustan, esta vez, al héroe. Contrario a lo que parece, estos actos insurrectos sacuden al Titán encarcelado en la piel del hombre indiferente y, como por arte de magia, la fuerza huracanada del semidiós apaga la fumarola del volcán. Maradona, el astro del universo futbolero, duerme sobre los ríos de fuego y no se incinera. Es, desde luego, el hechicero que duerme al dragón encima de su tesoro para usurparle las monedas de oro que necesita no solo su equipo, sino, también, la ciudad que lo acoge. Varios rivales de renombre caen, sin pensarlo ni esperarlo, ante el espejismo obrado por el brujo del balón.

En su primer año, luego del tercer encuentro, Maradona demuestra para qué fue fichado. La escuadra de su nueva metrópoli conserva la categoría A. El objetivo se ha cumplido pero el D10S mira, de reojo, la copa del Scudetto; la quiere para él, para ellos, para todos.

Al finalizar la temporada, el estadio de Nápoles se ha convertido en un templo magnánimo en el que se vislumbra ese raro fetiche de la idolatría, no hacia una vieja divinidad sino hacia un hombre en el que se ha encarnado D10S. El crack argentino es, más que un ser humano de carne y hueso, un ídolo ante el cual se inclina la cabeza con fe. El héroe ha rescatado al equipo y a la ciudad, y el amuleto para tanta gloria y devoción tiene nombre propio: Maradona. Corean su nombre pagano como si fuera un extraño ritual vudú: ¡Maradó! ¡Maradóó! ¡Maradóóó!

A veces, cuando no casi siempre, las grandes hazañas son anunciadas por pequeñas cosas. En la antigua Roma, antes de salir al duelo en la arena, los gladiadores no le temían tanto a la fiera que debían enfrentar o a la muerte que iban a sufrir por mano de un desconocido que ansiaba la gloria; ese horror, en apariencia, surgía de algo más banal: el temblor y la algarabía que sentían arriba, en las gradas, les producía a los luchadores un pavor más horrendo que la espada con la que les rebanarían la garganta.

El Coliseo se agitaba como si fuera un energúmeno de piedra a punto de caer sobre las cabezas de los peleadores. La multitud codiciaba la sangre y su ansiedad por ella hacía palpitar el corazón de piedra del escenario y el de los luchadores. Esa misma sensación fue la que sintió Maradona, en lo más hondo de su ser, cuando, calentando en los camerinos del San Paolo, la muchedumbre coreaba a todo pulmón su nombre y saltaba desesperada con el anhelo de verlo surgir hacia el verde césped del terreno de juego, donde doblegaba con sortilegios a las bestias que venían iracundas y con sevicia a derrotarlo a él, a su equipo y a la ciudad que lo había acogido entre su seno de metal.

El D10S no se dejaría arrebatar en Italia esa fantástica impresión de la idolatría cuando, siendo apenas un muchachito que jugaba con Boca, sentía que La Bombonera iba a caerse, rendida, a sus pies. A Europa llegó Maradona consciente de que el estadio de La Boca no temblaba, era algo aún más espeluznante: respiraba, palpitaba como si fuese una bestia ansiosa que no daría tregua a los contrincantes. De una u otra manera, ya estaba acostumbrado a la locura que producían sus gambetas, sus goles y su forma de ser dentro y fuera de la cancha, porque en el gramado, con la pecosa pegada a sus guayos, era uno; y afuera, cuando ya no era el jugador excelso, se convertía en otro.

Cada vez que se amarraba los botines en el camerino del estadio San Paolo, alistándose para la faena, Maradona era sacudido por un temblor salvaje: la turbamulta emocionada y encarnada en las piedras y en la estructura de cemento y metal, iracunda, parecía derrumbarse sobre él. Esas pequeñas cosas que parecen triviales, o que devienen de una horda enfurecida y sin control, tienen la fuerza suficiente para reanimar al héroe que se había desvanecido bajo las sombras maléficas de Morfeo. Aquel soplo profano que se desprendía de lo humano fue más que necesario y suficiente para que el D10S del fútbol escribiera con sus pies la mitología inolvidable de su vida.

Con Diego en el equipo y con Maradona en el campo de juego, el corazón fugitivo y lacerado de la urbe se desprendía, poco a poco, de su enfermedad: el fracaso y la derrota. Nápoles ya no era la cloaca del sur sino el Olimpo futbolístico del Mediterráneo; ese lugar sagrado al que arribaban temerosos los enemigos con el único objetivo de ganar y vencer al Titán. No lograron descabezar al héroe por más artimañas y triquiñuelas que inventaron. Con la presencia y la fantasía del D10S argentino en la cancha, la victoria siempre fue esquiva y escurridiza para los rivales.

Todos iban por la cenicienta, pero se encontraban, de frente, con un jaguar. Una fiera que, antes de morderles la yugular, se divertía con ellos con fintas, engaños y serpenteos fantásticos que los hipnotizaba para poderlos cazar. Si en efecto existía el infierno, este ardía en las calderas del San Paolo porque nadie mejor que Maradona para suplantar a Satanás.

Los equipos opositores ardieron en las burbujas de lava del estadio napolitano sin necesidad de usar, siquiera, el tridente ni la complicidad candente del Vesubio, esa montaña de fuego que, quiéranlo o no, custodiaba metafóricamente con su fuerza al héroe elegido por la ciudad: Maradona.

Partido tras partido, escuadra que llegaba a Nápoles con la intención de usurparse los amados puntos para ascender en la tabla de posiciones, salía del campo de juego con la cola entre las patas. Mientras los rivales perdían posiciones en la clasificación, Napoli ganaba y, con enjundia, ascendía escalones vitales que lo catapultarían a la cúspide, a lo que tanto anhelaban: enderezar los reglones torcidos y acomodados de la Historia. Complejo, sí; imposible, no. Y más ahora que, en sus toldas, contaba con el arma más ansiada por todos: la zurda diabólica del D10S.

Incluso, a La Veccia Signora (La Juventus), que rugía semejante a un animal fabuloso y escupía llamas lacerantes a quien intentara arrebatarle su preciado tesoro (El Scudetto), le fue imposible contener el ímpetu de un equipo regular que había resurgido, cual Ave Fénix, de sus propias cenizas. Cuando Maradona y el Napoli alzaron vuelo, ya nada los pudo detener. Nápoles había elegido con sabiduría a su héroe, a su D10S.

IV - El templo maradoniano

“Maradona fue condenado a creerse Maradona y obligado a ser la estrella de cada fiesta, el bebé de cada bautismo, el muerto de cada velorio”

(Eduardo Galeano)

Con el astro argentino al mando, como lo hizo Aquiles con su tropa, el monstruo de La Juventus y los colosos del norte se desintegraron, poco a poco, sobre el polvo de sus ruinas. El escudo que los protegía fue una simple tapa de cartón ante los cañonazos certeros y los goles magistrales que les marcaba, en cada cotejo, Maradona capitaneando su banda.

Napoli se había adueñado del rayo y no hubo ningún Prometeo que pudiera robarse, al menos, una chispa de fuego. Ahora Sísifo dominaba la roca y la montaña, y para Atlas, el lastre del mundo sobre su espalda no pesaba tanto como una pluma puesta en la palma del Titán, pues el D10S napolitano tenía el poder para transformar lo duro en blando y lo increíble en realidad. Napoli Fútbol Club había convertido la nada en todo, la muerte en la vida y lo antiguo ya no sería más el estorbo de su porvenir. El futuro escribiría, en las páginas inmortales de la Historia, que un equipo “inferior” se había adueñado del trono en tierra de gigantes.

El artífice de esta magnanimidad tenía nombre propio y la fanaticada, delirante, lo sabía. Adorar a Maradona se hizo más necesario y popular que postrarse ante Dios para elevar sus plegarias. Ni siquiera las letanías diabólicas tuvieron tanta fuerza como la pasión y el amor enfermos profesados hacia su jugador emblema, hacia el héroe que había reescrito con sus goles la historia narrativa de la ciudad.

Si Nápoles fue católica, ahora se había transfigurado en un templo maradoniano. El Mesías, esta vez, no cruzó la ciudad trepado sobre el lomo de un borrico; atravesó el umbral de la urbe haciendo cabriolas con un balón en sus pies; infortunadamente, debo anunciar que sus huellas, revestidas de gloria y eternidad, también cargaban su cruz y su barro: un extraño olor a azufre, a esa tragedia increíble de caerse del sueño dorado al lodazal pestilente.

Si el héroe no era uno sino dos, entonces la ciudad no se quedó atrás. Nápoles fue para Diego un hogar, una lumbre de la que se resguardaba con su familia y sus amigos del crudo invierno, pero, asimismo, la ciudad lo atraía con una fuerza demencial que se ocultaba tras los zaguanes oscuros; para el héroe era imposible evitar los excesos, el goce de la carne, las rutas sinuosas de las sustancias, las relaciones censurables con la camorra, los elíxires que solo se ponen a la mesa para el más grande. En definitiva, todo lo oculto a los hombres es revelado a las divinidades, para quien merece ser D10S.

La metrópoli que lo abrazaba en el día lo azotaba en la noche. La ciudad que lo besaba con los primeros rayos de luz lo escupía con la lujuria incontrolable de la oscuridad, de lo soterrado. De alguna forma, el Diego que se contenía con la luminosidad del sol se desataba con el Maradona que adoraba escurrirse entre los laberintos sombríos y oscuros del amanecer. El pulso entre estas dos entidades se hizo incesante hasta que el monstruo dominó al hombre.

El asunto es paradójico: los muros de la urbe que lo protegían también se rebelaban ante él y, sin premeditarlo, lo tiraban de bruces al suelo. Confundido, como en un laberinto de espejos, Diego miraba el reflejo para encontrarse, pero siempre se topaba con la silueta maliciosa del Maradona que quería vivir para espantar lo ausente.

Así, poco a poco, el héroe de los colmillos vampíricos fue conduciendo por un pasadizo ciego al ser humano orgulloso del crucifijo en el pecho. El monstruo caía, cada vez más y sin esperarlo, sobre el lodo de sus deseos, sobre la maraña de sus fracasos. La metrópoli se encarnaba en el héroe y este se descubría entre las fisuras y los repliegues de esa ciudad milenaria y enigmática que jamás lo olvidaría ni siquiera con la muerte.

A Nápoles llegó un deportista saturado de ilusiones; sin embargo, esta madre de cemento y metal tenía otros designios para el D10S del fútbol que se había personificado en Maradona: la metrópoli acogió a un ser hombre normal y entregó a una fiera legendaria y visceral, despiadada.

Insisto en lo paradójico de este encuentro porque, por un lado, Diego se sintió tranquilo, como si estuviese de nuevo en la villa que lo vio crecer con un balón en sus pies. No obstante, ese abrazo entre el héroe y la ciudad también lo sacudió desde adentro y removió en su espíritu ansioso de eternidad al animal que se guarecía tras su carne y su piel.

Maradona aceptó las ofrendas de la urbe y Nápoles, desde luego, no supo cómo pagarle sino con toda la lujuria que se movía por sus callejuelas y zaguanes, por sus plazas y lupanares infestados de droga, alcohol y sexo; le concedió una farándula nociva que, aunque nos parezca extraña, lo encumbraría hacia la inmortalidad.

De hecho, el Clan Giuliano o la camorra napolitana (red de narcotráfico) no pasaron desapercibidos por la vida de Maradona, pues, aunque haya registros fotográficos del astro con los integrantes de la banda en fiestas ostentosas, esto no quiere decir que el D10S dirigiera el Clan surgido en la Forcella 40 años atrás. El tema, por supuesto, tiene tela para cortar; sin embargo, no es mi intención, por ahora, ahondar en las raíces del narcotráfico italiano y su relación con Maradona y otros astros del balompié mundial.

La gente humilde, el obrero sensato, los trapos colgados al sol en los balcones de las casas, la malicia de los hombres al cruzar la acera, el olor mediterráneo de las hembras, y las calles angostas y salpicadas de fango no quedaron atrás, en un pasado remoto ni olvidado. Ahora, Villa Fiorito y La Boca se habían incorporado en la planimetría urbanística de Nápoles y esos recuerdos, en un sitio extraño, murmuraban constantemente al oído del ídolo, augurando que ese era el lugar, que allí podría SER todo lo que Barcelona le impidió ser.

En el fondo, el héroe no es del terruño en el que ha nacido sino del territorio en el que se ha forjado. A Maradona, entonces, no lo cinceló la pampa argentina ni la ciudad catalana; lo esculpió la lava legendaria del Vesubio y las aguas milenarias del Mediterráneo romano. En Nápoles, Maradona vive para ahuyentar la muerte y para demostrarle a la gente que Dios sabe poco de gambetas y de tácticas, de esos goles que hacen los hombres para embolsillarse la eternidad.

Maradona, podemos conjeturar, ha sido tallado por el dios Marte y este le concedió el arte de la guerra, la virilidad, la violencia, la pasión, la sexualidad y la valentía. Asimismo, Neptuno ha hecho lo suyo con el héroe del Napoli: lo pule con sus toques marinos, le otorga el poder del camuflaje y la peligrosa inestabilidad del elemento acuífero, lo que nos permite deducir porqué los comportamientos y actitudes del astro del fútbol son más subterráneos que conscientes, más inestables que constantes.

A mi modo de ver, no sé si fue un infortunio o un acierto, pero, de manera enigmática, Nápoles, la ciudad que acogió al héroe, también lo destruyó, quizá con el propósito o la excusa de la perpetuidad. Bajo los pliegues de los muros, de las vías intrincadas y de los zaguanes sospechosos, un corazón de piedra latía con la lujuria del placer y delataba ese mundo exótico que la camorra napolitana extendió, de forma sutil y premeditada, hasta los pies virtuosos del D10S. La ciudad había obrado el milagro no sin antes otorgar algo mejor: el pecado de lo prohibido y, en ese mismo sentido, la máxima de prohibido prohibir.

Maradona no fue indiferente y se entregó, en cuerpo y alma, a los brazos mortales de una urbe legendaria que jamás ha perdonado la costumbre aberrante de los mortales que la trasiegan ni el desenfreno febril de las divinidades que la custodian. El D10S que prefiguró su invencibilidad en el gramado del San Paolo, se estrelló, de frente, contra una metrópoli que jamás le dio una tregua.

Antes de abandonar la ciudad, Nápoles le quitó a Maradona todo aquello que le había obsequiado, quizá con el ánimo de hacerlo inmortal, pues la eternidad no habita en la materia sino en las palabras, y allí quedó el D10S estampado para siempre: en la memoria, en la boca, en la imaginación, en el lenguaje.

En una relación obligada, como aquella que tienen los camellos con el desierto, nos parece extraño que un jugador excelso en el campo e infalible mientras se vestía de crack con la 10, fuera tan débil en las calles napolitanas y en los antros perversos de la noche. Maradona erraba semejante a un judío que antepone el éxtasis de la carne y de lo material a la ética profesional que exige la cordura. El D10S tomaba agua en el día y bebía sangre en la noche.

Si la pelota en el terreno encumbraba a Diego hacia las alturas de la fama, la urbe le tendía ciertas zancadillas; trampas lascivas que lo derribaban pero que, siendo honestos, no le restaban poder ni a su magia con la pelota ni a su fuerza de goleador. El héroe, casi vencido y derrotado por sus andanzas orgiásticas, tensaba la cuerda de su ballesta y ponía la flecha en el blanco, sin necesidad de concentrar su mirada en la diana. Con un ojo marcaba el más desaforado de los tantos y, con el otro, se divertía desencriptando los locos ataques del dios lujurioso que lo poseía. Ángel y demonio, así fue Diego Maradona.

Dicen que a los dioses les sofocan las migajas y, por ello, prefieren aguantar hambre cuando la presa no es merecedora de sus dentelladas. Maradona detestaba los despojos humanos por los que se sacrificaba Diego, entonces, embravecido el héroe, no devoraba a sus hijos como hizo Cronos, sino que se engullía al universo entero de un bocado. Si a este dios mítico y antiguo le preocupaba que lo destronaran, al D10S del fútbol lo enceguecía que el mundo no le permitiera SER.

Mientras al futbolista tranquilo y sereno de los entrenamientos y de la familia le era suficiente con la cordura, al Titán descarriado le parecía poco el todo. Beberse el Nilo de un sorbo es una nimiedad para la criatura que ha domado la lava y el mar. Maradona fue, puedo escribirlo sin temor a equivocarme, un gigante que encapsuló la eternidad en un balón.

Es más: a los ingleses les cedió las Islas Malvinas a cambio de la inmortalidad que les otorgó a los argentinos con esa mano divina que venció, sin reparos, a la Historia y que, además, los condujo a levantar la copa como campeones del mundo en México 1986. Fue una revancha simbólica en la que las balas de los fusiles y los cañonazos anglosajones no pudieron con el poderío de un balón cuando infla la red.

El alma en pena del D10S no se dejó encerrar en ninguno de los círculos del infierno dantesco porque esas llamas literarias solo presagiaban un cerillo en medio del sol. Pero si alguien tan descomunal no cabía en lo descomunal, ¿por qué encajó en las ruinas culturales y sociales de una ciudad que se había debilitado con el tiempo, que, en un proceso contrario, iba del más alto rango al más bajo nivel?

La pregunta suscita alguna inquietud y tiene, creo yo, una respuesta sencilla: Nápoles, como una pieza perdida del rompecabezas, encarnó con perfección en el Titán del fútbol porque, precisamente, la metrópoli fue el corazón de este héroe que le soltó los grilletes y la liberó para siempre. Ya nadie les quitaría el Scudetto a los napolitanos ni, mucho menos, el trofeo de la Copa UEFA de 1988-1989. Con Maradona en el Napoli, toda Italia comprendió que de lo hondo de las cloacas también puede refulgir esa centella que anuncia la presencia del oro en lo profundo del barro.

Si la urbe se movía, el D10S espabilaba; si la ciudad dormía, Diego soñaba; sin embargo, si la nueva metrópoli convulsionaba, Maradona se estremecía y se abandonaba en su regazo henchido de placer. Como un amor enfermo y tóxico fueron tal para cual. Los venenos de Nápoles simbolizaban los elíxires que la deidad sedienta quería beber. Y, de la misma manera, las conductas grotescas del héroe representaban los actos burdos y banales que la urbe deseaba experimentar para recordarles a los demás que ella había sido un día una de las ciudades más importantes del imperio romano. Ambos se necesitaban.

Entre ellos había una extraordinaria correspondencia: mientras Nápoles prometía placer, Maradona ofrecía su cuerpo y su alma. Un extraño acto vampírico los anudaba en un mismo ser, con tal fuerza de atracción que tanto el pecado como el amuleto eran imprescindibles para sobrevivir. Si el astro argentino se vampirizaba, Nápoles hacía las veces de daga clavada en el corazón; pero si la ciudad se transformaba en doncella, el D10S nocturno la desangraba bebiendo de los elixires de sus venas y sus entrañas. Ella allá y él acá se forjaban a imagen y semejanza de cada cual. A Nápoles y a Maradona los unía el destino, los tejía la eternidad con sus hilos inmortales.

Conscientes de esa atadura, más cercana a la magia negra que a la estabilidad emocional, los hinchas, desaforados por las artimañas del 10 dentro y fuera de la cancha, se dividían entre odios y amores, entre calumnias y reconocimientos, entre chiflidos y aplausos, demostrando que la relación del héroe con la metrópoli era, en exceso, enferma y distópica.

Si el héroe huía, la urbe lo hallaba y, si la ciudad desaparecía, el D10S la reescribía. Con la ausencia de alguno, imposible hubiera sido la presencia del otro. Tanto Nápoles como Maradona se necesitaban para poder vivir, para existir lejos de la monotonía y el declive. Un propósito fundamental los unía: anclarse en la memoria de los hombres con la intención de que el recuerdo no se transformara, con el paso del tiempo, en silencio y olvido. Nápoles y Maradona no quieren menos que reescribir la Historia.

Publicado originalmente en La Cola de Rata (www.lacoladerata.co).