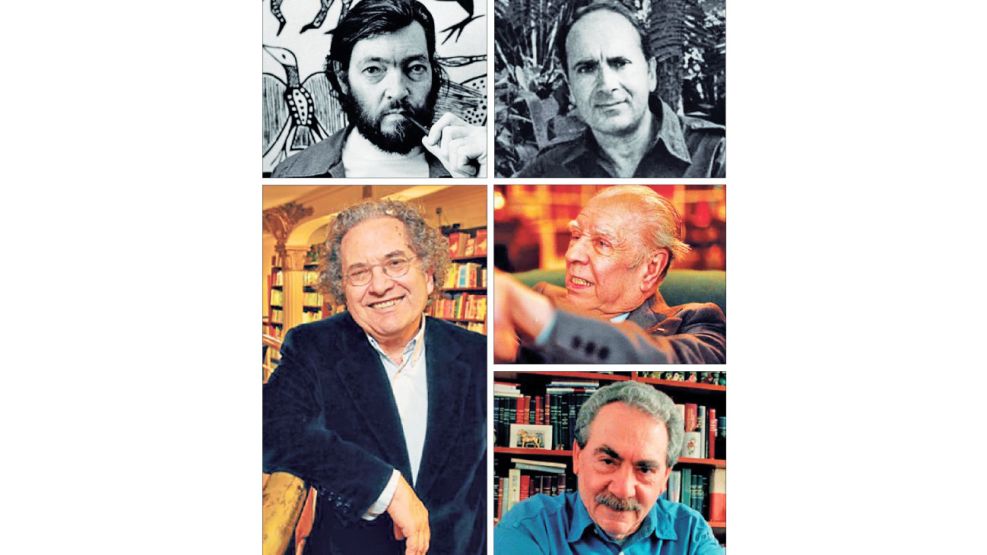

El 10 de diciembre de 1983 me encontró leyendo las Anti-conferencias de Isidoro Blaisten. Lo recuerdo porque sí, por la misma razón que se recuerdan las cosas en los sueños. En realidad no recuerdo leerlo: recuerdo el libro sobre la cama y la televisión prendida, transmitiendo la asunción de Alfonsín. Recuerdo el título Anti-conferencias, separado así, por un guion, en la edición roja de Emecé. No era un libro aparecido en democracia, pero lo vuelve mi primer libro de la democracia el hecho de ser el primer libro leído en democracia. Lo mismo pasa con Bajo un manto de estrellas, de Manuel Puig. El 10 de diciembre aún no nos habíamos librado del espasmo provocado por la muerte de Jorge Ibargüengoitia, Marta Traba, Ángel Rama y Manuel Scorza, en el mismo momento, en el mismo helicóptero.

En aquellos días de 1983 yo trabajaba en una librería de la calle Corrientes, y desde el mostrador vi pasar por la calle a Cortázar. Era alto como un tótem y hubiese jurado que llevaba una guayabera. En esa misma librería, en febrero del 84, una tarde el diariero dejó sobre el mostrador el diario, y en primera plana anunciaba la muerte de Cortázar. David Viñas estaba a mi lado, y recuerdo el gesto acongojado, cómo se llevó la mano a la cara, como si tratara de ponerse o sacarse una máscara invisible, mientras decía “no, no, no”. Tal vez no dijo “no” tres veces sino cuatro. 1984 es el año en que sucumbimos al encanto de las Antígonas de George Steiner, una erudición que años después detestaría, pero que a los 23 años me maravillaba, porque el único erudito que conocía era Borges, y Borges ni en sueños era capaz de escribir algo tan erudito. Soriano había publicado Artistas, locos y criminales, pero yo no me daba por enterado porque leía Canto castrato, de Aira. Fue el año del tornado Duras: todo el mundo leía El amante, que yo dejé pasar porque había caído bajo el hechizo de Arno Schmidt y El corazón de piedra.

Podría jugar este juego año por año, recordando: 1985 fue el año (mi año) de A los dioses ulteriores, de Manganelli; el año del Atlas de Borges y del Breve manual de urbanidad de Fran Lebowitz. La democracia era incipiente y yo empezaba a acostumbrarme cuando aparecieron Cena en el palacio de la discordia, de Tim Powers, y Con las mujeres nunca se sabe, de Hadley Chase. A la manera de Sartre, comenzaba a darme cuenta de que nunca había sido más libre que durante la dictadura: extrañaba la censura, el tráfico de libros prohibidos. A pesar de nunca haber podido pasar de las diez primeras páginas de Cien años de soledad, disfruté mucho El amor en los tiempos del cólera. Podría seguir jugando este juego año por año.

Aira todavía vivía traduciendo, lo que me hizo considerar por primera vez que tal vez traducir era un buen modo de ganarse la vida. No conocía a ningún traductor que me hiciera retroceder ante ese plan, pero de eso no puedo culpar a Aira ni a nadie. Recordar libros es recordar a sus autores, y recordar autores lleva a recordar autores muertos, o, mejor, a recordar el instante en que supe que estaban muertos. El 14 de junio de 1986, por ejemplo, yo viajaba de pie en un tren rumbo a la Feria del Libro de Lomas de Zamora, y la primera página de un diario que leía un pasajero sentado (todavía era la época en que nos enterábamos de las noticias por los diarios) leí que Borges había muerto. El diario que el pasajero leía era La Prensa, y el titular recalcaba que había muerto en Suiza. La muerte de Borges saturó nuestra percepción de la muerte: ese año no murió más nadie. La muerte volvió a aparecer exactamente un año después, en agosto, cuando Drummond de Andrade dejó de ser torpe en la vida.

Hablando de instantes, recuerdo con exactitud dos momentos: sonó el telefóno en la librería en que trabajaba y pidieron hablar con Germán García, que estaba ahí, mirando libros. Debe de haber sido la primera vez que alguien llamaba para hablar con un cliente, y Germán lo sabía; por eso se acercó circunspecto y tomó el auricular y escuchó; y cuando colgó dijo: “Acaba de morir Osvaldo Lamborghini”. Eso fue en el 85. También recuerdo cuando supe que había muerto Manuel Puig. Era el 90 y yo estaba de paso en Bolonia y el diario decía: “È morto Manuel Puig a Cuernavaca”.

En el 91, Sue Grafton iba por la E de evidencia; Sue Grafton murió en 2017 sin haber llegado a la Z, abandonando la serie una letra antes, la Y de yesterday. Piglia se fue el mismo año, pero ya estábamos inmunizados, porque en 2005 había muerto Guillermo Cabrera Infante. Así que seguimos con nuestra vida, como si nada hubiese pasado. Todavía guardo sin leer el Mapa dibujado por un espía, el único libro que me queda por leer de Cabrera Infante, y si no lo leo es solo porque sé que es lo último que voy a leer de él y me cuesta vivir en un mundo donde no haya un libro suyo que no haya leído. Cuando murió Enrique Molina, en 1997, al menos pude escribir una necrológica. De Cabrera Infante apenas logro escribir su nombre completo sin que el dolor me haga retroceder para que pueda encontrar el mío. Cuarenta años es demasiado tiempo. Podría jugar este juego año por año, recordando.

*Escritor, periodista y traductor.