Dentro de las múltiples historias trágicas que pueblan la literatura, probablemente pocas sean tan infelices como las de las familias de los grandes escritores, existencias complejas y atribuladas que, debido al fulgor de los prohombres que las cobijan, suelen consumir a los que los rodean, especialmente a sus hijos.

Y es que retoñar, lógica de todo lo viviente, encuentra en el ser humano una contradicción radical que, de acuerdo con el biólogo Richard Dawkins, sería la esencia misma de nuestro mapa genético. Por lo tanto, engendrar descendencia, pese a milenios de civilización, no sería otra cosa que la manifestación del instinto ciego de la vida, de manera similar al huevo, que utiliza a la gallina para perpetuarse.

Desde que el mundo es mundo, y para que lo sea, el hecho de pasar la estafeta es lo que ha nutrido y fecundado la historia de la vida. Somos lo que somos debido a la humana capacidad de transmitir lo heredado, ensanchando la cultura con los libros, dotándola de intérpretes gracias a la cópula.

Retoñar, sin embargo, pocas veces ha sido promesa de plenitud y larga vida. Resulta paradójico que, para algunos célebres autores, engendrar descendencia haya sido el revés de su actividad primigenia, dando testimonio de que la luz de los astros estelares es también la que proyecta los eclipses más espesos. Y las sombras más oscuras.

Acaso ésa haya sido la razón por la que Ramón López Velarde, poeta mexicano que murió una madrugada, escribió decidido "el hijo que no tuve es mi verdadera obra maestra".

Heredar la desdicha. "Todas las familias felices se parecen, pero cada familia infeliz es desgraciada a su manera", escribió Tolstoi en una frase que revelaba no sólo su cercanía con la miseria sino también una verdad ecuménica digna de la mejor literatura: la que se escribe con los dolores que no se desvanecen.

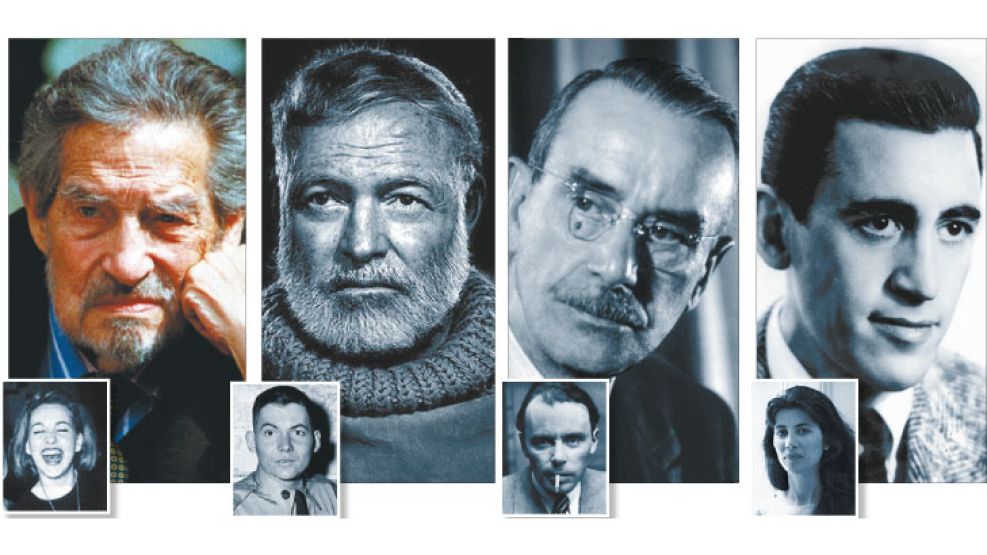

El caso de Klaus Mann (1906-1949), en ese tenor, es tristemente paradigmático. Hijo del Premio Nobel Thomas Mann –autor de una obra tan vasta y compleja como una catedral alemana (para leer La montaña mágica o Los Buddenbrook es conveniente caer en prisión o romperse una pierna)–, Klaus se destacó muy joven por su ingenio, su curiosidad y su talento literario, atributos que lo llevarían a escribir obras como La danza sagrada, Mefisto, El volcán o la Sinfonía patética, novela inspirada en la vida de Pyotr Ilyich Tchaikovsky. Prolífico escritor de entreguerras y testigo privilegiado de los trastornos más agudos de la cultura europea, Klaus vivió atormentado por el desamor de su padre, sus problemas con las drogas –era adicto a la morfina–, su homosexualidad periférica y su escandalosa vida bohemia, que incomodaba a su estólido progenitor. Reconocido por su ferviente y militante antinazismo, el primogénito de los Mann terminaría suicidándose con pastillas, agobiado y solitario en un hotelucho de Cannes.

Su padre, quien juzgó la determinación de su hijo como un acto irresponsable, escribió en una carta a Herman Hesse luego de la muerte de su vástago: “Mis relaciones con Klaus eran difíciles y de ninguna manera exentas de un sentimiento de culpabilidad, ya que mi existencia siempre arrojó de antemano una sombra sobre la suya… Klaus trabajaba demasiado rápido y con demasiada facilidad; eso explica algunos de los defectos y negligencias de sus libros”. La carta de Mann era la respuesta al pésame de Hesse. Su hijo Michael Mann, por razones confusas, también habría de suicidarse.

Otro caso señero es el de Gregory Hemingway (1931-2001), tercer hijo del autor de El viejo y el mar, quien era obligado desde los 10 años de edad a beber whisky diariamente “como todo un hombre”. Su madre, férrea católica que respondía al nombre Pauline Pfeiffer, luego de separarse del gran macho americano –él se casaría de nuevo con Martha Gellhorn a las tres semanas del divorcio– encontraría refugio en atormentadas relaciones lésbicas.

Gregory, que a los 18 años partiría hacia Africa con la intención de volverse cazador –logró matar a veinte elefantes en un mes, según relata la enciclopedia–, vería frustrados sus planes a lo largo de toda su vida debido a su alcoholismo crónico y a problemas de drogadicción (por si fuera poco, durante la década de los 50 recibió incontables terapias con electroshock), salvo uno: convertirse en una mujer. Luego de haberse casado cuatro veces, engendrar ocho hijos y llevar una existencia a salto de mata entre la masculinidad extrema y el travestismo de clóset debido a la disforia de género y el desorden bipolar que lo aquejaban, decidió cambiar de sexo en 1995, siendo conocida a partir de entonces como Gloria Hemingway, personalidad con la que moriría en el Centro de Detención para Mujeres de Miami en 2001 debido a complicaciones cardíacas e hipertensión. Gloria se encontraba presa bajo cargos de indecencia y resistencia al arresto ya que se había desnudado en la vía pública obstruyendo una avenida. En alguna ocasión su padre opinó que Gloria, aunque entonces era Gregory, “era el lado más oscuro de la familia”. En 1976, Gigi, como le decían en familia, publicaría el libro sobre su padre Papa: a Personal Memoir, con prólogo de Norman Mailer. En 1997, ya convertida en mujer, se volvería a casar con su última esposa, Ida, aunque ataviada como hombre para la ocasión.

Hasta la fecha sus ocho hijos y su última esposa se disputan una millonaria herencia en dólares que dejó intestada.

Otro caso rutilante en el firmamento de la amargura es el de Margaret A. Salinger (1955), hija del mítico Jerome David, uno de los pocos autores que inauguran y clausuran edades literarias. Margaret ha contado parte de su experiencia al lado de su padre en el libro El cazador de sueños (Dream Catcher), en el que, con gran rencor, describe una figura ausente y sombría, intolerante y egocéntrica. Para ella su padre era un hombre mezquino que disfrutaba sobajando a las mujeres con las que convivía, aniquilándoles la personalidad y obligándolas a padecer su escandaloso encierro. Margaret cuenta que a su madre nunca la bajó de ramera, puesto que solía mantener encuentros sexuales con diversas parejas debido a que Salinger, a razón de sus fanatismos religiosos, abominaba del fornicio. En uno de los momentos más patéticos del libro, Margaret cuenta que Jerome, al ver a su madre embarazada, expresó: “Es asqueroso ver la transformación de tu cuerpo”. Margaret señala, luego de notificar que ha decidido escribir el libro a raíz de que su padre le sugiriera un aborto, que lo único que su viejo le enseñó durante toda la vida fue sentir vergüenza por cualquier imperfección cometida, enarbolando como valores únicos el hecho de ser un ganador y tener un notable genio creativo: “Ser un vencedor o no ser nada”. Una historia conflictiva donde los sentimientos que campean son la sordidez y la vileza.

El caso de Octavio Paz y Elena Garro cuenta otra tragedia parecida. Luego de haber pasado 22 años casados y una vida atribulada entre Europa, México, Estados Unidos y hasta Japón, la pareja se divorció para nunca más reconciliarse (es sabido que el poeta nunca perdonó las infidelidades de su cónyuge con Bioy Casares). Fruto de su matrimonio nació la niña Helena Garro Paz (1938), una mujer que buena parte de su vida ha llevado una vida trágica, llena de penurias y de gatos. “Pocos saben lo que es ser hija de dos genios”, puede leerse en sus Memorias, un tomo revelador estupendamente escrito sobre dos de los personajes estelares del siglo XX mexicano, en el que se explora la intimidad de sus padres desde la perspectiva de la hija (entre otros escabrosos detalles relata que, mientras vivieron estrecheces en Japón, el poeta pedía “un sirloin steak, y, para mi madre y para mí, pedía tortillas de huevo”). Por otra parte, era de sobra conocida y consensuada la proverbial belleza de Garro –Emilio Carballido, que la trató de cerca, aseguraba que como ella debía haber sido la mismísima Helena de Troya–, razón por la que fue convocada por Christian Dior para trabajar como modelo, trabajo al que el autor de Libertad bajo palabra se opuso rotundamente. Las críticas, desde luego, no se limitan a su padre, puesto que en el mismo libro es posible leer opiniones al respecto de su progenitora en este calado: “Era una mujer débil y autodestructiva, que teniendo todo para triunfar y llevar una vida feliz, de armonía y belleza, sólo por sus defectos y sus soberbias (ella nunca reconoció haberse equivocado en nada) no construyó algo sólido y verdadero”.

Otro caso de una familia signada por la tragedia fue el de Carlos Fuentes, quien sufrió la muerte de sus hijos engendrados con la periodista Silvia Lemus, Carlos (1973-1999) y Natasha (1974-2005), en circunstancias penosas y difusas. Fuentes, que vivió la mayor parte de su vida como un autor de prestigio internacional y sobre todo como embajador de la cultura latinoamericana, siempre proyectó la imagen de un estadista que compone y recompone el mundo desde lo alto de una pirámide, ajeno a problemas domésticos y a todo probable sentimentalismo. Por ello, luego de su muerte fue verdaderamente conmovedora la carta escrita por su hija Cecilia Fuentes Macedo (1962) con motivo del Día del Padre, en un periódico mexicano: “Yo sé que jamás logré ser la hija que hubieras soñado, pero lo intenté. No. No soy ni alta ni guapa ni sofisticada ni delgada ni culta ni interesada en la política, pero hice mi mejor esfuerzo estudiando y trabajando, siempre tratando de que me abrieras un lugarcito en tu vida. Nunca lo logré… Jamás pienses que no admiré y respeté tu brillantez, tu imaginación y tus logros. Fuiste un gran maestro y un gran amigo de muchos. Pero nunca te interesó aprender lo que significaba ser padre. Tú te lo perdiste y ahora sólo puedo imaginar la tristeza que te ha de haber causado el que yo, tu hija menos consentida, fuera la única que aún ronda por esta tierra”. En su libro En esto creo, Fuentes refería de la siguiente manera la llegada de su hija: “El nacimiento de Cecilia fue un hecho musical. Pude haber oído o recordado palabras, imágenes, flores o frutos, animales o aves, ríos, océanos. Sólo escuché música. No lo explico. Tampoco lo imagino. Lo atestiguo”.

Luego de este carrusel de sinsabores, pocas son las esperanzas que pueden depositarse en los escritores como padres de familia. No se trata, desde luego, de una condición sine qua non, sino del hecho evidente de que varios practicantes del oficio son proclives a una desequilibrada vida emocional. Como las supernovas los huracanes, suelen arrasar en su vorágine lo que encuentran a su paso, escribiendo cicatrices.

Por lo tanto, si Albert Camus estuvo en lo cierto al asegurar que el único problema filosófico verdaderamente serio es el suicidio –ese gesto consciente de acabar con la consciencia– resulta necesario asegurar, en aras de un calibramiento milimétrico, que la otra parte del mismo conflicto filosófico radica en el hecho de otorgar la vida. Abrir las puertas a la muerte y engendrar descendencia son las dos caras de una misma moneda que implican al ejercicio más honesto del pensamiento: decidir la potestad sobre lo que existe.

Sólo el análisis consciente de esa posibilidad podrá ayudarnos a sopesar las palabras que cierran esa obra maestra de Joaquim Maria Machado de Assis, Memorias póstumas de Blas Cubas, para saber, en nuestro fuero interno, si se trata de una lóbrega derrota o de la más dichosa de las victorias: “No tuve hijos, no tuve criatura a quien transmitir el legado de nuestra miseria”.