Llega a mí un libro curioso, Mientras Dublín dormía, de Hugo Savino y Daniel Merro, publicado por Fruto de Dragón, una editorial de la que ya escribí en esta columna porque me encanta. Aquí el libro de dos amigos amantes del Ulises de Joyce que recorren la ciudad (la física y la literaria) y escriben y dibujan. La primera palabra que se me ocurre apenas transito las primeras páginas es obvia, evidente, es que los lugares comunes me pueden: la palabra es flâneur. Esa figura del siglo XIX europeo que hizo del caminar sin rumbo, por puro placer y devoción, una forma al mismo tiempo de introspección y de comunión con la ciudad, una suerte de mirarse para adentro mientras solo se tienen ojos (y oídos) para el afuera, para lo que vive y palpita en las calles, en los edificios, en los demás transeúntes que pasan al lado del flâneur sin verlo, aquellos que sí caminan con un objetivo fijo: llegar a un sitio a una hora determinada; que pasan casi a través del flâneur como a través de un fantasma. Porque algo fantasmal, de espectro, de alma en pena, también hay en la esencia del flâneur.

Entonces aquí dos que caminan, que se encuentran en un pub y caminarán por la ciudad hasta la casa de uno de ellos, hasta la cocina más precisamente, donde beberán chocolate y serguirán hablando aún un rato más. La conversación también como deriva, como caminata sin rumbo fijo, sin plan determinado, sobre todo sin punto de llegada.

Dos que salieron caminando de un libro, de una ciudad evocada por la escritura, y siguen caminando, cien años después, en otro libro, este libro; otra ciudad, la misma vuelta a inventar, desenterrada de la imaginería de la ficción y vuelta a la vida otra vez por obra y gracia de la ficción. No acostumbro subrayar las páginas que leo. Así como el flâneur no deja rastro porque su deriva siempre es a la sans façon, a la que te criaste, así me gusta a mí peregrinar por un libro: la lectura es mi modo de vagabundear. Si la ciudad es la que imprime su huella en el flâneur, me gusta que la lectura deje su marca en mí y no al revés. Sin embargo, no pude dejar de subrayar Mientras Dublín dormía: tuve que contenerme más de una vez para no dejar el trazo negro del lápiz, negro como el hollín de la turba, en cada una de las páginas. Porque en todas siempre aparecía una perla, una pequeña maravilla: un párrafo de escritura limpia y aguda; otro con una descripción tan minuciosa que hasta podía sentir el olor de los riñones de cordero saltando sobre la sartén, saltando de la página. También los autores nos muestran sus propios subrayados del libro de Joyce, las marcas del encantamiento, de la fascinación.

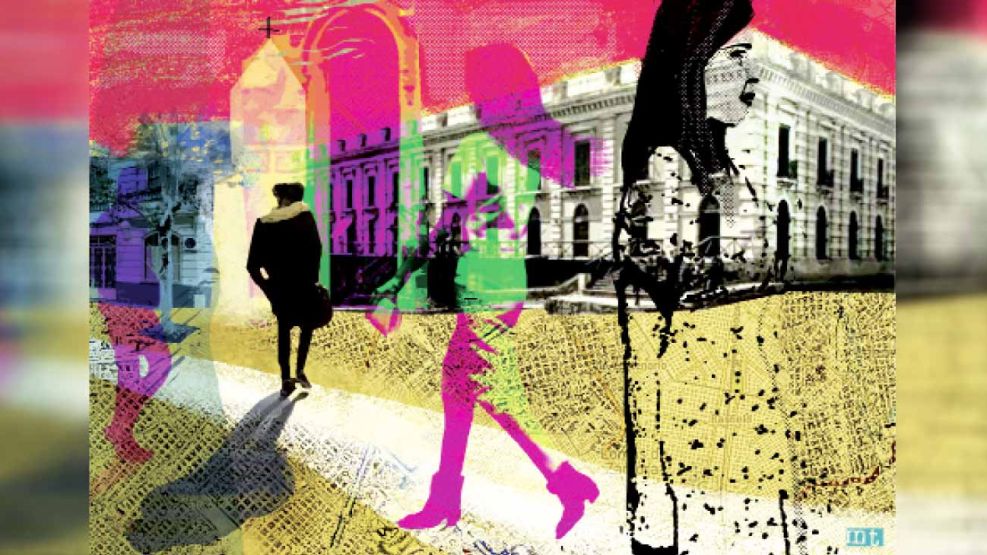

Cuando terminé el libro me dieron ganas de “flaneuriar” por Buenos Aires, vagar por la calle sin un destino particular, porque sí, porque es lindo mirar hacia arriba, perderse, detenerse a leer un graffiti o a reponer la imagen de un afiche arrasado por las lluvias y los meses. No hay nada más molesto que chequear el celular caminando, con el barbijo puesto, con los lentes que se empañan constantemente. Quizá sea la época ideal para que brote el flâneur que tenemos dentro. Empecé a hacer el ejercicio sin salir de mi barrio. Además de descubrir el horror de la avanzada inmobiliaria sobre viejas casonas de Flores, también descubrí patios de calcáreos rotos y yuyos de la Pampa Húmeda creciendo en los bordes de las azoteas; una iglesia evangélica arriba de un salón de fiestas para niños: a la iglesia se llega por una escalera y un gran cartel dice: “Jesús alto refugio”.