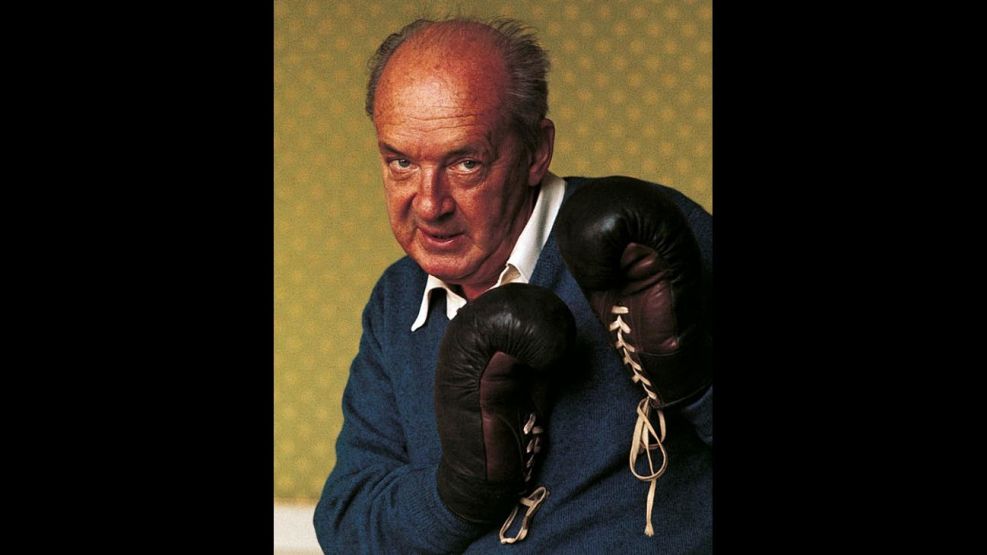

“Afortunadamente me molesté en escribir cien lecciones -unas dos mil páginas- sobre literatura rusa. Con esto tuve para veinte años académicos en Wellesley y Cornell”. La frase, de Vladimir Nabokov, es recordada por Fredson Bowers en su prólogo a Lecciones de literatura rusa (1981), en las que se restauran las clases de Nabokov en las universidades de Estados Unidos entre 1940 y 1958, el año en que “Lolita” se publicó en Nueva York y lo convirtió en una celebridad inmoral.

Un año antes de la aparición de las lecciones rusas, se publicaron las lecciones de literatura europea con un prólogo en el que John Updike comenta al pasar la obra literaria de Nabokov antes de su doble exilio (primero en Europa; luego en Estados Unidos), describiendo al idioma ruso como algo “que no era ya sino una lengua moribunda”. Habrá querido decir que el ruso no era entonces, alrededor de los años '40, una lengua internacional, útil, comercial, como sí lo era el inglés, al que Nabokov adoptó finalmente como su idioma de trabajo.

Clásico de la semana: "Las penas del joven Werther", de Goethe

Si hubiese que buscar las diferencias profundas entre las lecciones europeas y las rusas (no hay por qué hacerlo, así que sigan con el Whatsapp) estas no se hallarían en el talento de lector de Nabokov, digamos que tampoco en el nivel técnico, que es estable, sino en el de la sensibilidad. Porque no es lo mismo para Nabokov, por más “moderno” que haya aspirado a ser en Europa y Estados Unidos, dar lecciones sobre Joyce y Proust que hacerlo sobre Gogol, Chejov, Turgueniev o Dostoyevski, autores rusos leídos en ruso por un ruso que ha dejado Rusia.

Si bien Nabokov entra a la academia americana asumiendo la autoridad que le da el cargo, de tal manera que hasta no se priva de establecer un ránking de sus compatriotas (Tolstoi, Gogol y Chejov son los que acceden al podio) ni de aludir al “veneno ideológico” y al “mensaje” que empezó a “infectar” a la novela rusa a mediados del siglo XIX, tiende constantemente a ver cuánta vida hay en los libros, una costumbre que han adoptado los escritores fríos, entre los que hay que incluir a Borges.

Clásico de la semana: El agente secreto, de Joseph Conrad

En su lectura de “Anna Karenina” se nota más que en otras que Nabokov lee en el sentido en que se regresa. En su caso, por supuesto, sus regresos son a la vieja Rusia, un espacio mítico -y ya destruído- que también podría llamarse infancia. En un pasaje de su lección, que por pudor a una caída en el sentimentalismo Nabokov eliminó de la edición inglesa, recordó que cuando era niño su padre estrechó la mano de un hombre en una esquina. Cuando el hombre se alejó, le dijo: “Ese era Tolstoi”.

Del modo endulzado en que Nabokov repara en los aspectos biográficos de Tostoi se desprende la melancolía de volver a ser un escritor ruso. ¿O un escritor amnésico? Porque la escena más festejada por Nabokov es aquella en la que Tolstoi, ya anciano y tedioso, tomó un libro y avanzada la lectura, que le resultaba agradable, cayó en la cuenta de que estaba leyendo “Anna Karenina”. Entusiasmado, Nabokov le pone un like a esa anécdota.

También en las lecturas de Chejov y de Gorki (por no decir en la de todos) hay motivos para contar una historia de Rusia. Es que Rusia, desde 1917, es para Nabokov una ficción del pasado que nunca termina de contarse.

Juan José Becerra