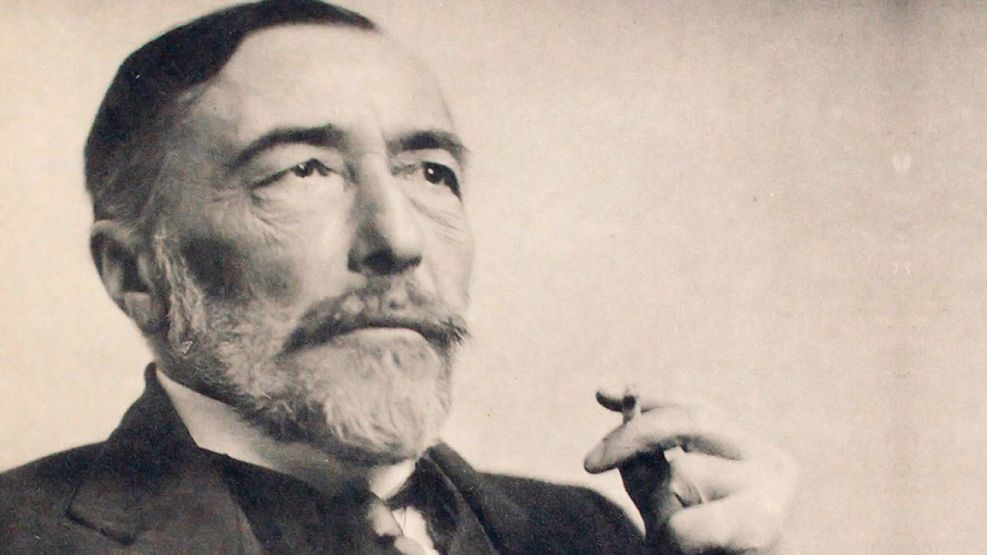

Esta es la historia de un hombre arrepentido. Trece años después de publicar El agente secreto (1907), Joseph Conrad decidió reacomodar la realidad del libro en un prefacio. ¿Por qué? Por vergüenza. O por miedo. Se nota porque emplea un tono de remordimiento defensivo que la extraordinaria inteligencia de su escritura no alcanza a empujar hacia un segundo plano. Quiere despegarse de lo que le ha estado haciendo sombra a él más que a su novela: la creencia de una vaga complicidad con la prehistoria del terrorismo internacional. No porque Joseph Conrad necesite descartar los panes de TNT que podría contrabandear bajo su bombín, donde sólo hay un enorme cerebro literario que cree ser un “terrorista revolucionario” sólo cuando escribe -sin animo de justificar a “esos tipos”-, sino porque siente sobre él la carga de la mirada inglesa.

Investiguemos la prueba del delito de nuestro héroe: una novela activada luego de una conversación con alguien cuyo nombre Conrad no revela pero sabemos que es Ford Maddox Ford (acá se sabe todo). Hablan de la volatilización del anarquista francés Martial Bourdin al intentar destruir el Observatorio de Greenwich en 1894. Conrad califica el debut de los hombres bombas como una estupidez imposible de entender “por ningún proceso mental razonable, e incluso irracional”. Su colega capicúa le comenta al pasar: “Ah, aquel tipo era medio idiota. Su hermana se suicidó después”. Esa charla, más algunos datos que fue recogiendo, precipitó ese “proceso de cristalización” que hace que las cosas terminen en forma de novela.

El anarquista hegeliano que cree que la izquierda no sabe gobernar

La historia de El agente secreto hace mover con rendimiento parejo a Verloc -un anarquista a sueldo de Rusia- tanto en la intimidad familiar (donde nadie lo conoce) como en la sordidez nocturna al que lo arrastra el vicio de la conspiración. En una reunión con diplomáticos del este es conminado a abandonar el palabrerío revolucionario y a ejecutar hechos de impacto. Se le recomienda un golpe dañino. No una bomba en la National Gallery, que no sería algo lo “suficientemente serio”. Solo impresionaría a artistas y críticos de arte, y “a nadie le importa lo que dicen”. De pronto se enciende una luz: “¿Qué tal intentar algo contra la astronomía?”.

Verloc “entrega” al sacrificio al hermano de su mujer, un infradotado del que sólo quedan la etiqueta del saco y unos bofes humanos esparcidos por la verde Inglaterra. Cada naipe del castillo anarquista que se desploma se corresponde con un drama. Cae Verloc, quien le confiesa los hechos a su mujer; la mujer de Verloc mata a Verloc y, ya cuando no queda casi nadie en la novela, ella misma se suicida y colorín colorado: esta masacre melodramática ha terminado.

Anarquismo, malestar en la cultura y G20

El agente secreto tiene una base de realidad que le da la dimensión de una non fiction prototípica, aunque enturbiada por ciertas pistas que se borran, además de una sobreexposición a la luz insuperable de la prosa conradiana. Es una non fiction a contraluz. Pero que tampoco Conrad se haga el vivo, distrayéndonos con su hermosa escritura full-full, porque también sabemos de buena fuente que se tragó los diarios de la época, entrevistó anarquistas de verdad y leyó a pestaña quemada a Bakunin y al príncipe inflamable Kropotkin. ¿O creen que el Unabomber de USA eligió de libro de cabecera a El agente secreto por casualidad?

Lo único que parece mentira es que considere incomprensible un ataque al Observatorio de Greenwich. El kamikaze Bourdin estaba en la senda correcta. Decidió atacar al tiempo, nuestro principal enemigo, si no el único, y lo hizo en el punto del planeta donde, en 1894, comenzaba “el día universal”.