El pesimismo de entreguerras es una pandemia que arrastra casi todas las conciencias como un ángel malvado de la historia, con su espada flamígera y su llamamiento no a la destrucción sino a la pesadumbre. Hundidos sus pies en un pantano que parece ya tragársela, la modernidad se vuelve mito.

La obra más notable de ese arrebatamiento colectivo tal vez sea la de Saint-Exupéry (1900-1944), cuyas producciones han sido relacionadas simultáneamente con el humanismo y el existencialismo. Habiendo perdido toda posibilidad de pensar el futuro de lo humano, Saint-Exupéry lo relega en su obra más famosa, El Principito (1943), a la infancia de la humanidad o, más bien, constituye lo humano como infans.

¿Quién no ha sido educado por ese texto sombrío y de una melancolía infinita, en el cual no se sabe bien si lo más memorable es la psicosis de su protagonista o la psicosis colectiva que hizo de esa incitación al suicidio una “lectura de infancia” y, todavía más, la lectura de infancia?

En un poema titulado precisamente “El Principito”, Arturo Carrera ha llamado la atención sobre el carácter absoluto del Principito como lectura de infancia: ‘Y tu sonrisa y la de él al decirme/ que solo leyeron “eso” –y tienen 20 años–:/ El Principito.’

Qué orgullo. Qué dichosa vanidad.

El Principito es el libro absoluto porque es el libro de quienes han leído un solo libro. El libro que singulariza y fija los procesos de interpelación de la infancia para constituirla en mercado.

Hay textos que se sostienen solos como el aire en el aire. Es el caso de las parábolas de Kafka, porque en ellas nadie habla, nadie asume el fundamento último de la voz, que se deshace en un murmullo colectivo y atraviesa los estratos temporales, más allá del autor.

Con El Principito no sucede lo mismo: expulsado de la literatura, llevado y traído como juguete para niños, hay que restituirle, para sacar al texto absoluto de la metafísica de la infancia en la que se juega su destino, la dimensión de una experiencia, su lugar en una fantasmagoría.

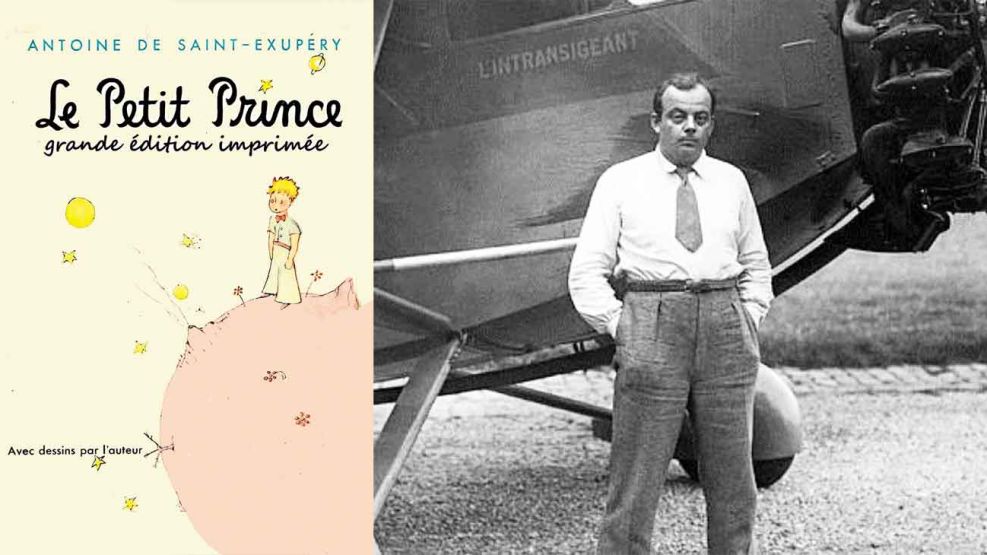

Antoine de Saint-Exupéry nació el 29 de junio de 1900 como Conde Antoine Jean-Baptiste Marie Roger de Saint Exupéry en el seno de una familia de la aristocracia provinciana francesa, cuyos orígenes se remontan al siglo XV. El “momento Saint-Ex” es un momento proustiano: la desintegración de la aristocracia.

En 1926, Antoine publicó su primer cuento, “L’Aviateur” en la revista La Navir d’Argent. Fue el encuentro con un tema literario y un fantasma que no lo abandonarían nunca. Comenzó a trabajar para Aéropostale entre Toulouse (Francia) y Dakar (Senegal).

El 12 de octubre de 1929, Saint-Exupéry llegó a Buenos Aires junto con Jean Mermoz y Henri Guillaumet para fundar Aeroposta Argentina, la primera compañía de aviación del país, antecedente de Aerolíneas Argentinas.

Vuelo nocturno (1931) y Tierra de hombres (1939) dan cuenta de sus experiencias en vuelos de reconocimiento en la Patagonia y la cordillera de los Andes.

El leve sexismo del segundo título está en consonancia con la figura de la exploración y la nobleza del explorador. En el linaje aristocrático que Saint-Exupéry reivindica, lo importante es ser el primero (princeps), sino por la vía de la sangre, al menos por la vía de la acción. El Conde de Saint-Exupéry encuentra en la aviación el modo de resolver la paradoja de ser “noble” en un mundo que ya no acepta la nobleza.

En 1941 Saint-Ex viajó en misión diplomática a Nueva York para convencer a los norteamericanos de que participaran de la Segunda Guerra. Se quedaría allí dos años. La esposa de su editor norteamericano le propuso, para entretenerlo, que escribiera un cuento de Navidad que retomara los dibujos que, desde hacía años, venía incluyendo en su correspondencia. Así, Le Petit Prince comienza su extraordinaria carrera. En 1943 apareció la edición neoyorquina y en 1945 la edición de Gallimard. En el medio, el 31 de julio de 1944, el piloto tuvo un accidente fatal.

En El Principito leemos el encuentro entre dos variedades de viaje (viajeros): el viaje ordinario y el viaje extraordinario. Ambas variedades se contaminan precisamente en el encuentro entre el noble aviador y el enfant inhumano (extraterrestre). Sería legítimo leer en esa situación de desperfecto (panne) y de desasosiego el canto de cisne de la imaginación humanista en el dueto cantado entre Sartre y Camus. Pero tal vez convenga postergar esta vía de lectura para detenerse en la extrañeza de uno de los libros más vendidos de todos los tiempos (solo superado por la Biblia y El Capital) y, además, uno de los más traducidos (seiscientas traducciones, incluida la de 2005 al toba).

Los libros más vendidos son aquéllos que ocupan un lugar central en tanto dispositivos de adoctrinamiento (en la escuela, en las familias, en las iglesias). Admitido esto, ¿sobre qué adoctrina El Principito?

Si el cuento de Saint-Exupéry sigue siendo interesante es porque el encuentro de dos viajes de velocidades diferentes, el del aviador y el del niño (agrego: psicótico) coincide con el encuentro real (la situación) de dos fantasmagorías. La distancia entre las velocidades de los viajes en el texto replica la diferencia de velocidades entre el imaginario de infancia y el imaginario de la cultura sobre la infancia (porque sin la infancia como mercado la cultura no podría existir, etc.), el encuentro histórico entre el humanismo existencial y la cultura industrial (dos fuerzas o potencias diferentes).

La infancia como mercado es poco confiable: el niño es snob por naturaleza, pero sobre todo el niño marcha hacia su propia destrucción (es un moriturum). El Principito es notable también por eso: tematiza la autodestru-cción de la infancia, la infancia como tragedia de la desaparición (el cuento termina con un suicidio infantil).

A la pregunta sobre cómo estabilizar a la infancia como mercado o como corral de crianza y de adoctrinamiento, hubo una respuesta histórica: por la vía de la pedagogía, por la vía de la familia, se leen/compran a los hijos los libros de infancia que uno leyó (El Principito, o Monteiro Lobato, o Emilio Salgari, o Heidi). Y así, los adultos replican en las nuevas generaciones su propio terror a la desaparición.

Con El Principito sucede algo singular: para poder hacer pasar el libro de generación en generación hay que olvidar que es el relato de un niño suicida y postularlo como el relato de la niñez que nunca muere, que es exactamente lo contrario que el texto dice desde el principio.

En ese sentido, ¿qué quiere decir “Lo esencial es invisible a los ojos”? Lo esencial (la razón de la serie) nunca es visible, lo que es visible es el fenómeno, la aparición, lo contingente, lo aparente, lo finito. Ese más allá, lo esencial, lo infinito, nos viene dado de “otra parte” y no de los sentidos, que entregan solo la certeza de lo reificado (los habitantes de los planetoides). Verdad existencial del cuento: como el viajero, como el niño, vivimos en soledad, pero atados a las cadenas de la determinación y lo único que existe en el horizonte es la desaparición (de la infancia).