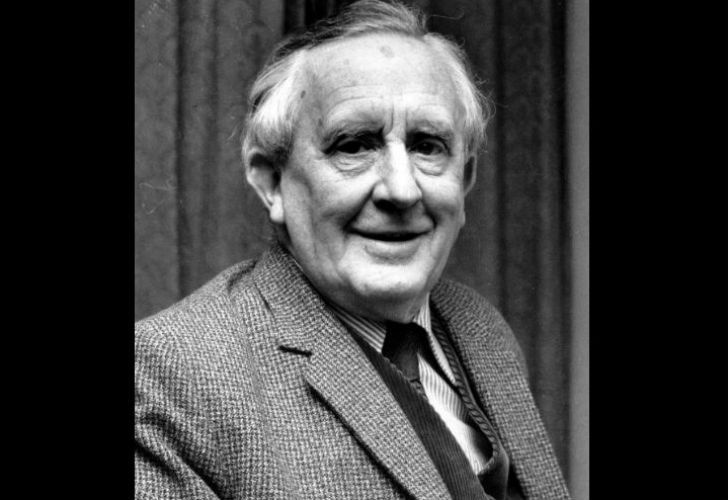

Con El hobbit: un viaje inesperado, primer film de la segunda trilogía basada en los cuentos que hacen a El Señor de los Anillos, Peter Jackson vuelve a su Precioso, a su Santo Grial. Otra vez, obseso como buen fanático de la mitología creada por John Renuald Reuel Tolkien (J.R.R. Tolkien, para la historia de los mitos modernos), el fantástico medieval que alguna vez fue un secreto que todos sabíamos se convierte en franquicia cinematográfica, en producción industrial de merchandising, en el mejor alumno de la industria cultural millonaria (esa veta que, paradójicamente, abrió George Lucas y su Star Wars teniendo en mente, entre otros consumos de ratón de biblioteca del New Deal, la trilogía de El Señor de los Anillos).

Como Jackson mismo dijo: “Empecé con un objetivo: introducir a los espectadores en el fantástico mundo de la Tierra Media de una forma que fuera creíble e impactante. Pero cuanto más tiempo permaneces en el mundo de Tolkien, más complejo se vuelve. Todo estaba allí, todo, listo para ser redescubierto: las posibilidades eran muy vastas”.

Post-Jackson, la complejidad que hoy presenta la saga Tolkien es prácticamente bipolar: en un rincón, la génesis del relato se da por la compresión de decenas de fuentes que estaban perdiéndose en el tiempo (una capacidad de compresión que resume desde la épica anglosajona hasta varias mitologías de Europa del Este, pasando –con mucha fuerza– por el cristianismo, por el animismo, por la ecología); en el otro extremo, el ultramoderno, esa idea de Biblioteca de Alexandria de mitos persiste –como ADN innegable– pero es destilada por la obsesión de que sólo la modernidad salvará los relatos (Jackson y su fijación fundamentalista con la tecnología para poder dar cuenta de cada-hojita-criatura-ser-árbol en el relato del hobbit).

A esa ultramodernidad, obsecuente si no fuera enamorada, se le suma, sobre todo en El hobbit, la no menos potente idea de insistir, conscientemente o no, con la otra génesis de El hobbit, aquella más humana que no es otra cosa que su nacimiento, antes de ser editada en 1937 como historia que Tolkien les narraba a sus niños antes de irse a dormir (Tolkien podrá haber dicho que la filología fue la base de sus relatos, pero una serie de nombres, tal la de los enanos de El hobbit, como Bombur, Bofur, Bifur, Nori, Ori, Dori, Thorin, Balin, Dwalin, Oin, Gloin, Fili y Kili denota una improvisación de relato noctámbulo infantil).

El hobbit: un viaje inesperado se construye, por infantilización voluntaria o no, como un relato para niños. Pero el mismo Tolkien, en su Sobre los cuentos de hadas (1939), intentaba reclamar los relatos de hadas: “La asociación constante de los niños con los relatos de hadas es históricamente algo similar a un accidente; los cuentos de hadas sólo se volvieron literatura infantil cuando pasaron de moda y, como todos los descastados, terminaron en la guardería. Los cuentos satisfacen necesidades tremendamente adultas.

Fantasía, recuperarse, escapar, afirmarse frente al mundo son cosas que necesita un adulto mucho más que un niño. Lamentablemente, son factores que no son considerados muy valiosos por la sociedad. Los cuentos de hadas son considerados la más extrema forma de escapismo, y el escapismo es universalmente considerado algo malo”.

Siga leyendo la nota en la edición impresa del diario PERFIL.