Según alcanzo a recordar, conocí en persona a Pedro Juan Gutiérrez durante la Semana Santa del año 2004: era otro mundo. Era otra época. Una singularidad que sin embargo resulta más bien prototípica de La Habana: hace mucho tiempo que en la capital de aquella isla devastada por los vientos el tiempo es una circunstancia relativa que acontece en algún lugar de la dimensión desconocida.

Joven y atrabancado yo mismo, la lectura de sus libros –para entonces había leído El rey de la Habana, Animal tropical, El insaciable hombre araña y la Trilogía sucia de La Habana, que aún conservo en papel, autografiada– me reveló un huracán lujurioso y temible que demostraba la posibilidad de encauzar la furia y la violencia contenidas en el lenguaje para poder sobrevivir a realidades hostiles; y que en el caso de Pedro Juan, como en el de mi amado Rubem Fonseca, demostraban que lo lacerante de la vida y sus circunstancias no se encuentra alejado de las posibilidades sensuales –no pocas veces analgésicas– de la materia: en este mundo espantoso se sufre, pero por fortuna también se suda y se goza. Y es en medio de esta insondable y dolorosa ambigüedad que fatigamos nuestros soles con sus sombras.

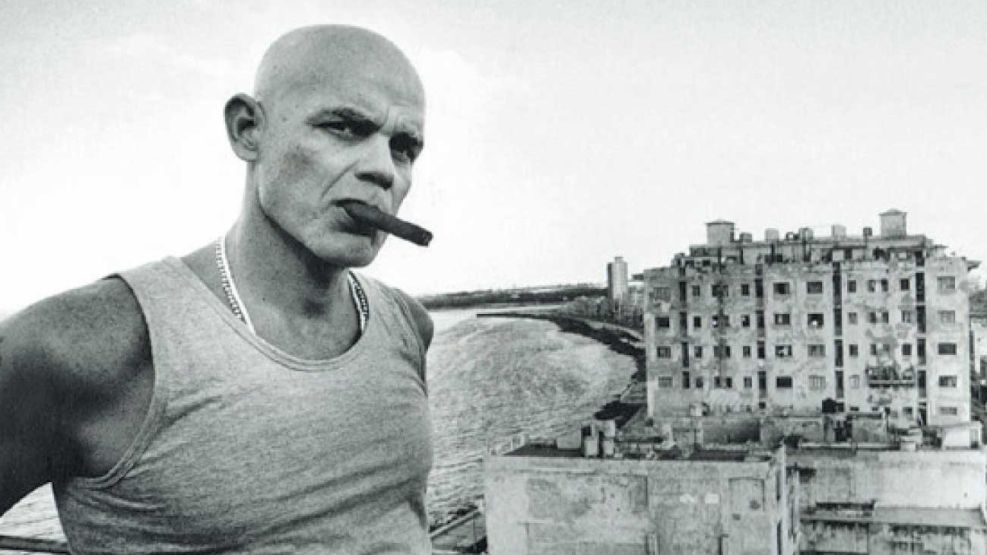

Recuerdo de cabo a rabo el estado comatoso de su edificio en la calle de San Lázaro en Centro Habana, por el que hubo que subir hasta un octavo piso, con el ascensor averiado (tengo fresca en la memoria también a una anciana subiendo trabajosamente paquetes entre los peldaños desconchinflados y una penumbra cuasi gótica, acuchillada por los rayos del sol caribe). Recuerdo también que yo llevaba, para no llegar con las manos vacías, cinco latas de cerveza Bucanero mal dispuestas entre unos cartones que al final solo yo me tomaría, cada vez más calientes en sintonía con el calor del puerto, puesto que Pedro Juan solo bebería whisky durante nuestro encuentro (recuerdo también que se me antojaba con ganas pedirle una medida, sobre todo por la posibilidad del hielo, pero no tuve los arrestos). Y no recuerdo mucho más, puesto que no se trataba de una entrevista, sino apenas de una visita de cortesía con un escritor al que había leído con fervor casi sexual y cuyas maneras secas pero cordiales recortaban al personaje con respuestas inteligentes, incluso inesperadas. Tras de sí, se encontraba aquella mítica terraza protagonista del desenfreno etílico, enfebrecido y pasional de sus libros, desde donde se tenía una vista excepcional, incluso sublime, de La Habana. Recuerdo también a una hermosa muchacha que paseaba por el departamento –algún recoveco de la memoria intenta decirme que se trataba de su hija– así como algunas consideraciones suyas sobre México de las que tristemente solo retengo su juicio al respecto de que le gustaba más el Octavio Paz ensayista que el poeta. Punto en el que entonces como ahora estuve de acuerdo.

Por ello, encuentro un acto de justicia poética poder llevar a cabo una entrevista en toda regla el día de hoy, 21 años después de aquel encuentro, mientras no dejo de preguntarme al respecto de la generosidad de un escritor ya entonces consagrado que accedió a recibir a un joven desconocido en la intimidad de su casa, para platicar más bien de nada, pero con mucho gusto. 21 años tenía yo también en aquel entonces. Y estaba locamente enamorado.

—Desde luego, uno de los privilegios de la literatura es que tanto los autores como sus lectores pueden –y acaso deban– cambiar tanto de estilo como de gustos. Por ello, si bien en tus obras anteriores como la “Trilogía sucia de La Habana” o “Animal tropical” la crudeza y el lenguaje visceral eran sellos distintivos para retratar una realidad habanera marginal y descarnada, en “Mecánica popular” se percibe un tono menos explícito y más reflexivo. ¿A qué se debe este cambio de registro? ¿Se trata de una decisión fundamentalmente estética o más bien del agotamiento de una poética anterior?

—Creo que cada texto tiene una coherencia interior. El lenguaje, la gramática, el nivel de barrenar la trama o deslizarse por encima y resbalar. Todo funciona de un modo orgánico e imperceptible. En este libro sí hay otro registro poético. Diferente. Pero inexplicable porque no es ingeniería, es literatura.

—Resulta imposible leer este libro y no pensar, de manera inmediata, en “Winesburg, Ohio”, de Sherwood Anderson. ¿Se trata de un escritor cercano a tu sensibilidad? De alguna manera la biografía de una ciudad y un país se encuentra refractada en los personajes que los componen.

—Sí. Winesburg, Ohio lo leí cuando tenía 16 años tal vez. Y me estremeció. Me marcó a fuego. Concentrado, breve, tajante, definitivo, directo. Un mundo pequeño pero inmenso.

—La figura del “yo” narrador, a menudo con fuertes resonancias autobiográficas, ha sido central en tus libros previos. ¿Cómo se relaciona en “Mecánica popular” este “yo” narrador con las experiencias y los personajes que presenta?

—Quise escribir estos cuentos en tercera persona para poder ampliar el lente y usar un ángulo ancho. Así puedo moverme de un personaje a otro con libertad total. Lo necesitaba.

—¿Catalogarías tu obra como autoficción?

—Es bastante autoficción. Compré unas viejas revistas de Mecánica Popular, que yo leía mucho de niño. Y me vi recordando con claridad a toda aquella gente de mi infancia y juventud en Matanzas. Vecinos, parientes, mis padres, la atmósfera de Cuba en los años iniciales de la revolución. Todo se reveló de golpe y tuve que escribir.

—Hace relativamente poco sostuviste en una entrevista lo siguiente: “Creo que un artista, un escritor, debe ser un poco irresponsable con la vida material, con la vida cotidiana, con la vida diaria. Solo eso te da una libertad de creación total: lo más amplia posible”. ¿Cómo hacer para compaginar la necesidad de sobrevivir en una realidad cada vez más enemiga a la que los mundos contenidos en los libros parecen resultarle irrelevantes?

—Irresponsable en el sentido de que cuando escribo estoy solo con mis personajes. Lo que sucede es un secreto entre nosotros. Nadie puede saber nada. Me escondo. Si me preguntan qué estoy escribiendo respondo que nada, que no escribo, que tomo un año sabático. Al fin un día logro alejarme de esa gente, fantasmas mensajeros, y les doy la espalda, termino el libro. Y para evitar remordimientos hago todo lo posible para olvidar. Olvidar. Entrego el libro a mi agente y nadie imagina lo que ha pasado. Y que ahora solo necesito olvidar y no volverme loco.

—La crítica social siempre ha estado presente en tu obra, aunque implícita en la descripción de las vidas de sus personajes. ¿Consideras que en “Mecánica popular” la crítica adquiere una nueva forma o un nuevo enfoque?

—Yo no critico a nadie. No elogio. No enseño. No defiendo. No maltrato. No enjuicio. Esa no es la tarea del escritor. Y lo decía Chejov. Solo estoy escribiendo una buena historia. Eso es todo. Una buena historia. Si te conmueve o te deja indiferente. Si la olvidas o la recuerdas. Si te hace llorar o reír, ya no es asunto mío. Y no me importa. Yo hice mi parte. Te entrego un papel con mi escritura. Recojo unas monedas y me voy por el camino hasta el próximo pueblo, como los juglares. Solo soy un juglar en el camino.

—En un libro publicado en la ciudad de Xalapa hace un par de años, titulado “Escritores peligrosos”, agrupaste una serie de entrevistas con autores como Günter Grass, Mario Benedetti, Angela Davis, Ernesto Cardenal y Julio Cortázar, entre otros, ¿qué lección extraes del periodismo para la escritura de literatura? ¿A quién de los mencionados disfrutaste más entrevistando?

—Escritores peligrosos es un libro construido con recortes de mi trabajo periodístico. 26 años de periodismo. Fue bonito, divertido. Yo era un periodista un poco cáustico y ácido. Por suerte me alejé a tiempo del periodismo. En 1998, cuando publiqué la Trilogía sucia. Tuve mucha suerte y agradezco con todo mi corazón a los que me echaron del periodismo por publicar en España aquel libro. No saben cuánto les agradezco. Porque si quieres ser escritor tienes que decidirte y hacerlo. El periodismo me entrenó para ser más observador de lo normal. Más agudo, más arriesgado, más independiente, a tener criterios propios y defenderlos hasta el final. Y a respetar al lector y escribir de un modo exacto y preciso. No puede sobrar ni una palabra. El lector no es un tonto. Hay que respetarlo, y entonces somos cómplices.

—En México es menos conocida tu faceta como artista visual –compuesta fundamentalmente por collages–, ¿qué diferencias te plantea confrontarse con dichos materiales en relación con los procesos inherentes al acto de escribir?

—Amo la pintura desde siempre. A los 16 años iba a entrar en la Escuela Nacional de Arte. No pude. Ya estaba en el servicio militar. Pero seguí pintando siempre. Cuando más hambre pasé, en los años 90, el llamado Período especial, empecé a vender mis cuadros a turistas, a 50 dólares. Y me salvé de morir de anemia. Y desde 1980 empecé a hacer collages. Les llamo poesía visual. He hecho exposiciones en los últimos años en Brasilia, Miami y aquí en la Biblioteca Nacional José Martí, en febrero de 2024. Pero sigue siendo un gran relax. Un divertimento. Tan maravilloso y necesario como escuchar música clásica. Bach. ¿Qué sería de mi vida sin Bach? ¿Qué sería de mi vida sin el Buda?

—¿Cómo describirías la Cuba contemporánea por oposición, digamos, al país fraguado durante el llamado Período especial?

—La Cuba de hoy está atravesando por un momento difícil. Un karma colectivo. Y limpiar ese karma es difícil y largo.

—¿Cuáles son tus autores de cabecera y cuál es el género literario que lees con mayor asiduidad?

—Ahora releo sobre todo. Es lo mejor que puedes hacer con 75 años si lees sin parar desde los 7. Kafka, Cortázar, cuentos de Hemingway, Grace Paley, Cabrera Infante, Carpentier, Natalia Ginzburg y unos cuantos más. Llegué a tener una biblioteca con más de 6 mil ejemplares y he ido limpiando hasta tener solo mil y pico en La Habana y menos de mil en Málaga. Algo perfecto. Y lo más importante es que no leo a Pedro Juan Gutiérrez. No me interesa ese tipo. Lo escribo pero no lo leo. Es insoportable y maleducado.

—¿Qué obra te interpela más entre los libros de Lezama, Sarduy o Virgilio Piñera?

—Lezama y Sarduy los reviso de vez en cuando. Tengo la obra completa de Sarduy editada por la Unesco. Y Lezama fue mi vecino aquí cerca. Vivía en el centro del barrio de Colón, el barrio de las putas, pero el las ignoraba y escribía sobre Plinio el Viejo. Genial. Lo adoro.

—En un mundo cada vez más enajenado y hostil –presa inleluctable de nuevos analfabetismos–, ¿qué potencia encuentras todavía en los poderes de la ficción?

—Sí, este mundo da esa impresión. Hostilidad, avaricia, desparpajo de los poderosos que todo les parece poco y quieren más. El espíritu de la época es mercantil y tecnológico, en detrimento del humanismo. Dólar contra espiritualidad. ¿Qué hacer? ¿Qué hacemos? Leer, escribir, pintar, protestar, orar. Meditar. Luchar con lo que sabemos hacer, con lo que disfrutamos. Y tener confianza. Dentro de cada uno de nosotros hay un Buda y un demonio. ¿A cuál alimentamos?