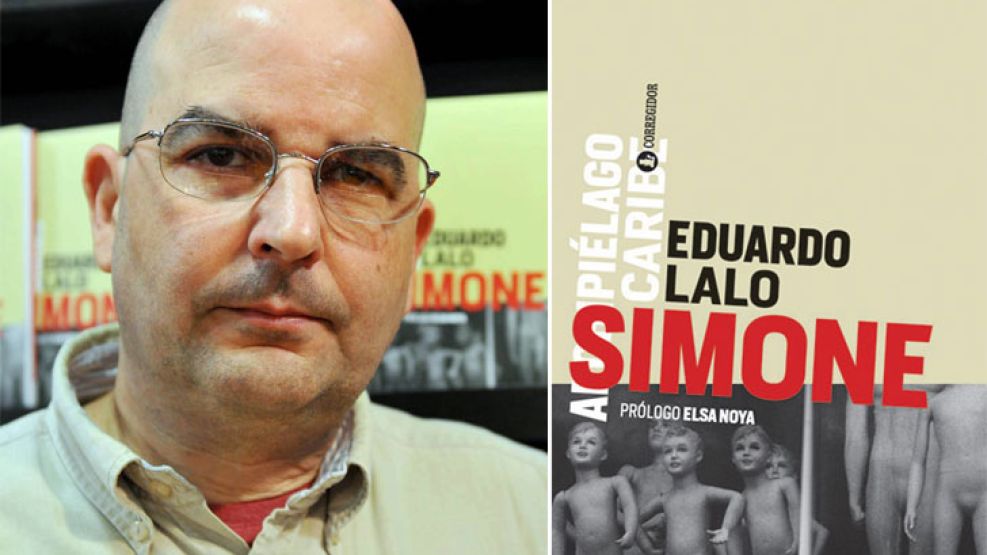

Eduardo Lalo, ensayista, poeta, fotógrafo, artista del grabado y escritor puertorriqueño, es autor de reflexiones de agudeza melancólica sobre su isla, una paradoja de la geopolítica colonial, cuyo excepcionalismo él asume como un enigma del lenguaje. “¿Cómo escribir sobre Puerto Rico?”, parece preguntarse, pero no para reafirmar sus convicciones, lo que sería trivial, sino para poner en duda la escritura, lo que es más arriesgado porque empieza por el escritor mismo, por su lugar o, más bien, la ausencia de lugar en la página sobrescrita de las ideologías y su buena conciencia. No en vano la gran literatura puertorriqueña ha propuesto la ilegibilidad de la condición colonial en metáforas de irresolución, en un exceso alegórico y vacío semántico: el incendio da cuenta de la representación en Maldito amor, de Rosario Ferré; el embotellamiento de coches (“tapón” en el idioma local) es un apocalipsis social en La guaracha del Macho Camacho, de Luis Rafael Sánchez; el detective que persigue al asesino de su hermano, que puede ser él mismo, en Sol de medianoche, de Edgardo Rodríguez Juliá.

Forjado en contra de la historia que le ha tocado, Eduardo Lalo (nació en Cuba en 1960, vive en Puerto Rico desde niño) ha ido convirtiéndose en una suerte de artista posmoderno, sin fe en la historia, que recorre su ciudad, San Juan, como si reconociera las ruinas de una naturaleza cuya presencia excesiva es una resta permanente. En esos márgenes de la sustitución, donde hasta el lenguaje encubre el vacío que nombra, el artista es el brujo sin oficio de una tribu sin atributo. La escritura, por lo mismo, se hace a mano y andando, en la desnudez de los signos, dentro del vacío de la comunidad improbable.

Leyendo su última novela, Simone (Buenos Aires, Corregidor, 2012), me pareció que más que otra novela era una novela menos: un proyecto narrativo sobre la pregunta más seria de todas: ¿por qué escribir otro libro? La respuesta de Lalo parece ser: para buscar otra novela, a partir de un narrador que en lugar de cederle su identidad a la ficción hace de la ficción el espacio de su identidad. Buscar la verdad en la ficción lleva el precio de encontrar la ficcionalidad de la certeza. Salvo que la novela termine siendo la huella de ese debate, felizmente irresuelto.

El narrador que escribe asume una persona incierta, tanto en su aventura como en su escritura. Es una suerte de grado cero de la autoría, alguien que se lee leído, viviendo lo que cuenta, registrando su perplejidad. Pronto el lector entiende que es parte de una comedia de la lectura. Nada tiene ello, sin embargo, de gesto vanguardista sino más bien de propuesta conceptual: la escritura se produce leída, la lectura es la escena del relato. Una mirada se construye entre fragmentos visuales y pistas borradas.

Esta es una novela silenciosa, escrita en voz baja, en un diálogo confidencial, en la que los personajes saben menos que el lector de una trama elusiva y postergada. Simone, por cierto, es y no es Simone Weil, cuya palabra tácita, sin embargo, gravita sobre la escena social de esta novela: los migrantes pobres, esos cristianos primitivos de hoy, tienen en Li Chan, la huidiza amante china, su breve representación tentativa. Ella pertenece a la otra historia de la ciudad: la de los indocumentados, que en este caso no son sólo trabajadores explotados sino la nueva fibra de lo humano, irónicamente tal vez la más libre. La novela, al final, se resuelve en esta muchacha controlada por distintos agentes de poder, todos poseídos por la convicción retórica de su lenguaje. Ella, en cambio, apenas habla, porque las palabras ya no la representan.

Y sin embargo, en esa elusiva promesa late la demanda de una ética ardiente: no la que nos mejora la autoestima sino la que nos pone en entredicho. Aquella que se revela como el lugar del otro en ti.

Por lo demás, ésta es una novela que intermitentemente ensaya la posibilidad de dejar de serlo. Su demanda ética es también una conducta cultural. Y asume con valor el riesgo de una polémica levemente anacrónica: el papel de las editoriales españolas en la construcción de un canon de narrativa latinoamericana. Como libro, Simone se busca en un margen fuera de los libros, en una literatura donde las palabras sean objetos, hechos, y no sólo lenguaje. Documenta la ficción y noveliza la denuncia. No deja de ilustrar su postura en un debate con un narrador español de poca monta que representa el éxito del mercado. Este arrebato de actualidad, sin embargo, se distiende ante la crisis editorial actual, dominada por los grandes conglomerados alemanes e italianos y por el mercado de saldos de internet.

Simone obtuvo el último Premio Rómulo Gallegos, el más ilustre galardón a la novela en español. El jurado contó con el argentino Ricardo Piglia, uno de los novelistas latinoamericanos de mayor agudeza crítica en el escenario narrativo contemporáneo. Es un reconocimiento que se extiende, más allá de la misma novela, al colectivo puertorriqueño actual, un grupo valeroso de escritores y artistas que resiste y responde al destiempo histórico más abatido por la dependencia colonial y la complicidad de una clase política que ha corrompido y reprimido casi toda alternativa de horizonte. La breve llama de esta novela late en esa oscuridad.

La escritura no puede ya redimir al narrador, tampoco a Li Chan, siendo la novela misma otra forma del luto actual. Un luto que se cierne requerido de certidumbre, y que sostiene la apuesta estética de una verdad suscitada por la ficción.