Los problemas de la democracia se solucionan con más y mejor democracia: fortaleciendo los mecanismos de participación y control ciudadano, modificando instituciones que consoliden el Estado de derecho y garanticen la alternancia en el poder, potenciando el desarrollo equitativo y sustentable para promover la movilidad social ascendente, con programas de gobierno que aseguren el acceso igualitario a los bienes públicos esenciales: seguridad, justicia, educación, salud, infraestructura y cuidado del medio ambiente.

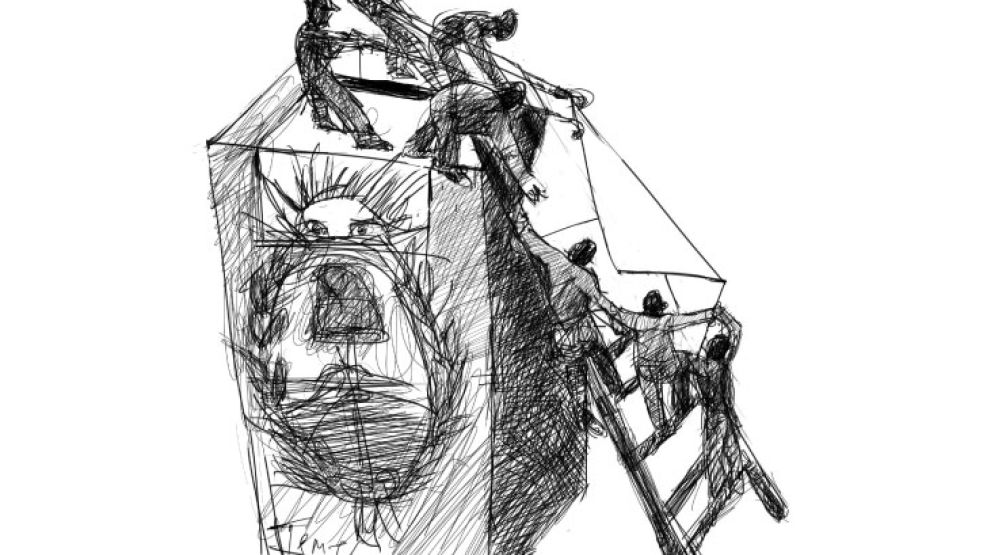

Eso dice la teoría. Pero en la práctica es muy difícil lograr un funcionamiento adecuado de los sistemas democráticos: se trata de mecanismos de relojería sumamente complejos, sometidos a constantes presiones y desgastes, proclives a generar desconfianza y malestar entre los ciudadanos. Ahora la crisis de la democracia, que antes parecía limitada a los países en desarrollo, se ha expandido a todo el mundo desarrollado, sobre todo en los Estados Unidos: a diario surge nueva evidencia de un deterioro sin precedentes de la calidad del liderazgo y del hartazgo de los ciudadanos con la política. Hay desencanto, malestar, frustración, bronca. Sorpresa por lo bajo que se ha caído. Incredulidad respecto de cómo salir de semejante laberinto.

La experiencia histórica sugiere que al margen del diseño institucional específico que finalmente tome un sistema determinado (por ejemplo, presidencialismo o parlamentarismo, federalismo o centralización, elección de diputados por representación proporcional o por distritos uni o binominales), la democracia requiere un acuerdo previo entre las principales elites de una sociedad en la que se comprometen a respetar las reglas a partir de las cuales se genera y distribuye el poder por un tiempo determinado. Dichos arreglos básicos, prepolíticos (pues son requisitos para que luego puedan dirimirse las diferencias y los conflictos), deben quedar fuera del debate político. Están diseñados para encauzarlo, organizarlo, jerarquizarlo, canalizarlo. Para eso, por ejemplo, deberían servir los partidos políticos y otras organizaciones representativas de intereses (sindicatos, cámaras empresariales, asociaciones de consumidores, etcétera).

Si el pueblo “no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes”, ¿cuál es entonces el lugar de los mecanismos de democracia directa, como los referéndums, los plebiscitos o las consultas populares? Hemos aprendido que, en muchas circunstancias críticas, la expresión de la ciudadanía sobre un tema específico puede contribuir no sólo al fortalecimiento de las instituciones democráticas, sino incluso a evitar situaciones muy conflictivas, incluso violentas. Por ejemplo, en 1984 votamos por amplia mayoría ratificar el acuerdo por el canal de Beagle, lo cual impulsó la transición a la democracia tanto en Argentina como en Chile, al remover el principal motivo de conflicto bilateral y acotar de ese modo el papel y la influencia de las respectivas fuerzas armadas. Poco tiempo después, en 1988, Chile votó no a la continuidad de Augusto Pinochet, impulsando el cambio de régimen en lo que se convertiría en el caso más exitoso tanto política como económicamente de toda la región (aunque, como es obvio, está llena de problemas). Más aún, hace poquito los bolivianos le dijeron que no a una nueva reelección de Evo Morales.

Parece contradictorio, pero los mecanismos de democracia directa parecen también precipitar agudas crisis regionales o entorpecer procesos de paz, como en los casos del Brexit y el acuerdo de paz en Colombia. En ambos casos, sin embargo, quedó de manifiesto un profundo desacuerdo en las respectivas sociedades precisamente gracias a estas formas de democracia directa.

Algunos observadores han expresado serias críticas respecto de la decisión de someter altas decisiones de Estado a la voluntad popular. ¿Sería acaso mejor evitar estas consultas? ¿Con qué legitimidad pueden los gobiernos sostener determinadas decisiones que claramente dividen casi en mitades a la ciudadanía? Es cierto que es sorprendente la poca participación del pueblo colombiano luego de una guerra de más de medio siglo. Lo mismo ocurre con la evidencia de que muchos votantes en el Reino Unido desconocían datos elementales de la cuestión sobre la que estaban opinando.

Esto, lamentablemente, es común a todas las elecciones, incluso cuando se elige presidente: forman parte, en todo caso, de los límites o las promesas incumplidas de la democracia como sistema político. Mucha gente concurre sin un conocimiento acabado de los programas partidarios o de la trayectoria de los candidatos a los que vota. Y en los casos en que no sean obligatorias, y aun en muchos países donde lo son, como el nuestro, hay ciudadanos que prefieren no votar. Y nadie cuestiona la legitimidad de esos comicios.

Foco cualitativo. El problema, entonces, no son los mecanismos de democracia directa. El foco debe estar en todo caso puesto en la calidad del debate democrático previo a las elecciones, para maximizar la posibilidad de que los ciudadanos se informen con tiempo y reflexionen con tranquilidad antes de emitir su voto. En efecto, un proceso deliberativo intenso, plural y abierto tendría múltiples efectos positivos para el funcionamiento de la democracia, incluyendo a (pero mucho más allá de) las elecciones, tanto las regulares como las excepcionales.

“El pueblo no se equivoca nunca”, dijo Perón en el Luna Park, en abril de 1954. ¿Aunque la diferencia sea de unos pocos votos? ¿Sirve la regla de la mayoría para decidir cuestiones estratégicas? ¿Alguien puede imaginar qué hubiera ocurrido si los resultados de, por ejemplo, la Conferencia de Yalta se hubieran sometido a la voluntad popular? ¿Cuántas decisiones geoestratégicas aún hoy ni siquiera trascienden a la esfera pública, pues quedan resguardadas por cuestiones de seguridad nacional?

En cualquier caso, la democracia directa contempla mecanismos genuinos, útiles y efectivos para permitir que se expresen tendencias, preferencias, opiniones.

No son soluciones mágicas, ni reemplazan la buena política, la capacidad de persuadir a una sociedad, de lograr acuerdos básicos entre sus dirigentes. Pero no le echemos la culpa al mensajero.

O, en este caso, al sistema que permite que el mensaje se haga público y conmueva ideas o consensos que parecían sólidos, pero estaban cuestionados en su lógica y esencia.