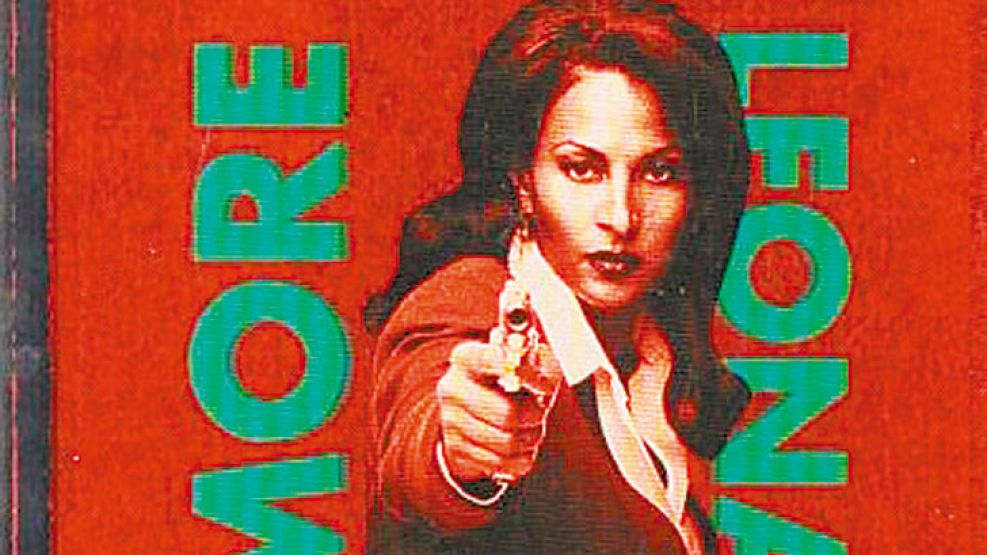

Alguien, refiriéndose a la moda reciente de ilustrar las tapas de los libros con rostros de miradas intensas y fráfiles –o son o son intensas o frágiles o las dos cosas, no hay una otra opción– alegaba a que de ese modo se le birlaba la posibilidad de imaginar por sus propios medios el rostro del protagonista. Para desorientarlo un poco le propuse que leyera Jackie Brown, de Elmore Leonard, en cuya tapa aparece una azafata negra (la protagonista del film homónimo de Tarantino), pero cuya descripción en la novela responde más bien a la de una muchacha blanca, que lo único que tiene en común con la de la tapa es que ambas son azafatas. Creo que si por ejemplo Balzac hubiese querido dejarle el derecho al lector de imaginar a sus personajes no habría utilizado páginas y páginas para describirlos minuciosamente y para coartar cualquier posibilidad de que éste puede ejercer su fantasía. De Vautrin, en Papá Goriot (que en realidad es Tío Goriot, pero prosigamos), nos dice hasta de qué color era el vello que le cubre las falanges. Dirán que elegí como ejemplo a un escritor naturalista y admirador del mayor fisonomista del siglo XVIII, Johann Caspar Lavater, alemán para más datos. Pero toda la historia de la novela, especialmente de la novela del siglo XIX, está allí para confirmar la ilegitimidad de una obsrvación como esa.

El problema es otro: es muy difícil imaginar un rostro uniendo como en un rompecabezas las piezas suministradas en una descripción, aunque ésta sea efectiva, provenga de un escritor realmente talentoso e incluso preste atención a los detalles más insignificantes. Así funciona nuestra mente. Somos capaces de reconocer en un segundo, al entrar en un bar en penumbras, a un tipo que habíamos visto por última vez hace cuarenta años en el aula de la escuela, cuando aún no le crecía la barba y tenía una melena considerable cubriéndole la cabeza, pero si tuviéramos que suministrarle a la policía un identikit de nuestra propia cara, o de la cara de la persona que nos resulta más familiar, lo que resultaría con toda seguridad sería la imagen de un completo desconocido.

Cuando en una novela leo la descripción de un personaje trato de visualizar una imagen, de armar el rompecabezas del que hablaba antes, pero en cuanto volteo la página ya superpuse a ese rostro artificioso los lineamientos de una cara conocida, o la mezcla de un par de caras conocidas. Balzac nos putearía. No importa si Josef K es encarnado por Alfredo Alcón, Anthony Perkins o Jeremy Irons: todo lo que podemos exigir –y agradecer– es que al menos estén vestidos siguiendo las indicaciones de Kafka –aunque a decir verdad no recuerdo si Kafka da alguna indicación precisa al respecto.

Pero las tapas ilustradas con rostros yo también las detesto, aunque por otras razones. Por lo general esas tapas pretenden hacer que pronuncies dos de los adjetivos más empalagosos de la lengua española, a cuya recurrencia debemos innumerables ejemplos del kitsch literario. Me refiero a las “intenso” y “frágil” que pronuncié al principio. Aunque el verdadero drama de estas caras es su pretensión: esos ojos quisieran atravesar el alma del lector con sus destellos interpelatorios, su invocación inerme, su fascinación erótica –intensidad y fragilidad, justamente; la ironía quiere que esos rostros terminen por hacer que recordemos las fotografías más sosas del mundo, esas que usan las mueblerías para exhibir los marcos dorados que tienen en venta. Debe de ser por eso que nunca me compré un marco dorado.

¿Qué pretenden esas caras que nos miran?