Argentina, 1985. En septiembre de 2022, el estreno de la película que narra el Juicio a las Juntas acusadas de torturar, desaparecer y asesinar en masa durante la última dictadura militar, animó anticipadamente los balances sobre la democracia recuperada en 1983. El éxito de audiencia pública en las salas de cine, y privada en el streaming de Amazon, hasta su nominación a los premios Oscar como mejor película extranjera, fue acompañado por ciertas controversias, acerca del modo en que se debía narrar la ficción de un capítulo crucial de la historia argentina reciente.

Sobre la figura destacada por el film, el fiscal Julio César Strassera, se trazaron algunas de las líneas del debate. Para unos, la centralidad de Strassera opacaba en exceso los protagonismos históricos del presidente Raúl Alfonsín y de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), además de las organizaciones de derechos humanos. Para otros, Strassera no era tanto el inculpador de los militares de fines del siglo XX, como el inquisidor de la democracia de principios del siglo XXI.

En efecto, en 2003, en los momentos fundantes del kirchnerismo, Strassera se paró del lado de enfrente del gobierno de entonces y acusó duramente a Néstor y Cristina Kirchner: “Se enriquecieron con la 1050”, dijo, evocando la circular emitida por el Banco Central de la dictadura, un implacable dispositivo indexatorio accionado en 1980 que, como veremos, regó el territorio nacional de familias endeudadas con préstamos impagables, desalojos por deudas hipotecarias incobrables y viviendas rematadas a precio vil.

Argentina, 1985 reavivaba esa polémica divisiva que traía al presente un separador social y político de los años de frontera entre dictadura y democracia. Cabía preguntar: ¿De qué lado de la 1050 estás?

En cada acto de su campaña electoral, Alfonsín recitaba el Preámbulo de la Constitución y apostrofaba a la patria financiera: la democracia de 1983 venía a poner fin al horror de la dictadura, a la deuda externa del Estado, sometido por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y al endeudamiento de las familias damnificadas por la Circular 1.050.

En el mes de estreno de la película, la figura del economista de ideas libertarias Javier Milei estaba instalada como la novedad política del momento. Poco después, las mediciones de intención de voto para las elecciones presidenciales de 2023 estimaban muy competitiva su candidatura, una proyección que, sin embargo, no logró adelantar la sorpresa electoral de las primarias de agosto de ese año, cuando Milei recibió el 30% de apoyo, que lo posicionó como el más votado, ni mucho menos la victoria en segunda vuelta sobre Sergio Massa, que lo llevaría a asumir la presidencia el 10 de diciembre de ese año.

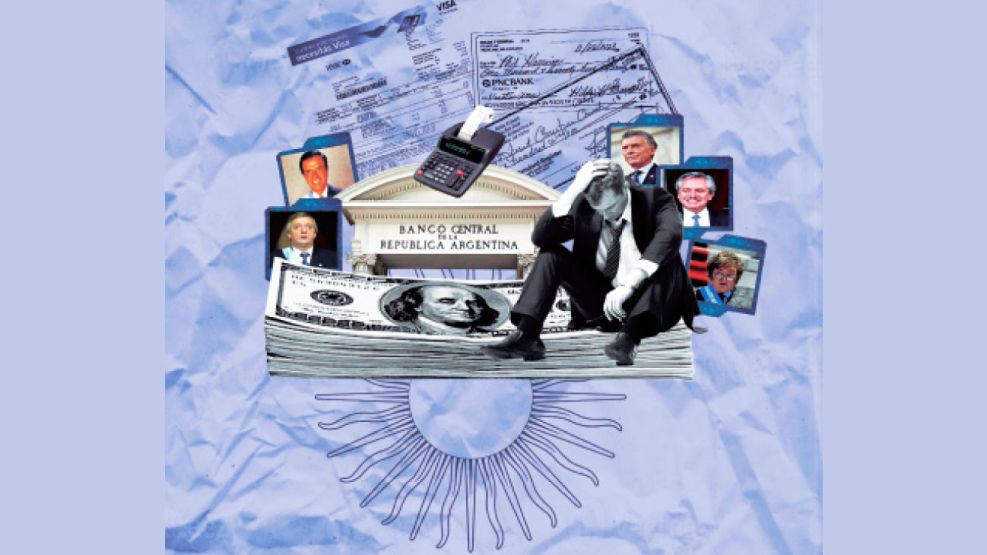

El resultado expresaba la brecha entre el conjunto de la sociedad y una oferta política, que había organizado la polarización más de una década atrás. Una fuga con cuentagotas, fue dejando más despoblado de votantes a cada uno de los dos espacios definidos por la grieta: apoyos provenientes, tanto del Frente de Todos (FdT) como de la alianza Cambiemos, se drenaron hacia la figura de Milei. Durante la campaña electoral y ante una nueva crisis profunda, el verbo dolarizar se instaló en el debate público. Entre otras medidas, Milei propuso acabar con el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y reemplazar el peso por la moneda estadounidense.

Las ideas libertarias envolvían la promoción del dólar como tabla de salvación para un país en crisis. En su campaña, Milei recuperaba parte de la agenda que había quedado sepultada en 2001 y, en un clima de inflación e inestabilidad cambiaria, reivindicaba los nombres del apogeo de la convertibilidad: Carlos Menem y Domingo Cavallo. Al comienzo de la gestión de Milei, esta reivindicación tuvo gestos concretos: un sobrino de Menem asumió la presidencia de la Cámara de Diputados, y uno de los ministros más poderosos y exmiembro de la Corte Suprema durante el menemismo tomó las riendas de un puesto clave de la administración nacional.

Esta reivindicación nos retrotrae a uno de los enigmas mayores de la Argentina democrática: ¿cómo un gobierno cuyas políticas destruyeron el empleo y llevaron la desocupación por primera vez hasta la escala de los dos dígitos, gozó de un sólido apoyo como se expresó en 1995, cuando obtuvo un rotundo triunfo en las urnas de la reelección? A Menem lo votó el partido de los endeudados en dólares, se mofaba el humor gráfico de la época, como veremos más adelante. Los analistas apelaron a un concepto nuevo, el voto cuota. Convertibilidad o muerte. Una salida de la paridad peso-dólar (solo garantizada por la continuidad de Menem en el gobierno) arrastraría consigo a millones de consumidores, que perderían viviendas y bienes de confort al faltarles los pesos para pagar deudas que venían saldando en cuotas dolarizadas (para mayor precisión, en dólares convertibles). Ese enigma de la democracia de los noventa tiene su respuesta en cada extracto bancario de la época, que mostraba cuál era su saldo con cifras de color verde: cuota al día o deuda.

Pero volvamos a 2023. Pocos meses antes de las primarias, y durante el año, que estaría signado por los balances de cuatro décadas argentinas de régimen democrático ininterrumpido, el contexto de una efervescente coyuntura política produjo estas capturas nítidas de la conversación pública, que conectan directo con el argumento y textura de la trama de este libro. Si las deudas de la democracia fue el leitmotiv más convocante y abarcador para auscultar el derrotero de la sociedad, economía y política argentinas desde 1983, aquí transformamos esa fórmula y la sustituimos por una clave y un método.

Estas páginas presentan una historia social y política de las deudas en democracia. Como saldo impago en las cuentas públicas, familiares o personales, las deudas son para la democracia cifra y símbolo, y para nosotros un método para comprender el cómo y aun el porqué de promesas y fracasos democráticos.

En la Argentina, apenas la oímos, la palabra deuda nos transporta a una extensa historia que conecta a nuestro país, en especial al Estado nacional, con acreedores externos, internacionales, multilaterales, o privados. Y algo se repite una y otra vez: nos convertimos en expertos espectadores de rondas de negociaciones entre funcionarios argentinos y el FMI, con los fondos buitre o con bufetes de abogados, más otros representantes de instituciones globales o regionales y de holdings de particulares.

Una historia menos sistematizada, pero igualmente poderosa y decisiva para el destino de amplios sectores de la sociedad y para el de las promesas de la democracia argentina es la que escriben las deudas de hogares y familias, aquellas llamadas personales o privadas. (…)

¿Cuáles deudas importan? Durante mucho tiempo, la deuda pública o soberana absorbió la atención intelectual, política y periodística en la Argentina, en detrimento de una historia, que requería también ser narrada y cuyo relato se propone de aquí en más. Había razones objetivas para ello. Desde fines de los setenta, la Argentina ingresó en una espiral de endeudamiento externo crónico, que condicionó los instrumentos de la política económica y la vida de amplios sectores de la sociedad. En muchos trabajos anteriores, algunos de ellos retomados en próximas secciones, he señalado que las altas y bajas finanzas no son realidades autónomas entre sí, sino vinculadas entre sí, aunque esos nexos no sean ni directos ni mecánicos. Una historia de las deudas es también una entrada privilegiada para retratar otra cara de la más conocida historia de la deuda, un hilo para guiarse en el laberinto de sus ramificaciones en la sociedad y política argentinas.

Otro impedimento para narrar la historia de las deudas de los hogares argentinos fue la atención y el interés desviados al estudio de la inflación. La escasa proporción del crédito (medida en relación con el PBI) del cual desde hace décadas, han podido beneficiarse las familias argentinas llevó a los economistas a dedicar poco de su tiempo a las deudas originadas con el sistema bancario formal. En no pocas ocasiones fui testigo directo de esa expresa indiferencia estadística. En la Argentina, las deudas de las familias no son un problema, me respondían colegas economistas, con los datos del BCRA en una mano y con los datos de inflación del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) en la otra.

La dinámica inflacionaria que condicionó la historia de las deudas a ambos lados del mostrador, limitando el crédito formal y pulverizando los ingresos, ha sido (y todavía es) un emergente de una puja distributiva. Las tensiones recurrentes del tipo de cambio son un indicador clave del desencuentro entre las aspiraciones materiales de los sectores medios y populares, y las posibilidades económicas para concretarlas, del desfase entre la programación económica anticíclica y la recurrente escasez de las divisas necesarias para el desarrollo social y económico sostenible que las políticas se fijan como objetivo, según lo analizó el economista Pablo Gerchunoff en El Dipló (2020). Ante esta restricción externa, sobre el tipo de cambio se proyectan los ganadores y perdedores. Esta historia describe el vaivén, entre un tipo de cambio que fatalmente, desemboca en retraso para no interrumpir el acceso de sectores populares y medios a bienes y servicios, con precio en dólares, y un tipo de cambio alto, que favorece la competitividad del sector externo argentino a costa de cercenar el bienestar de esos mismos sectores populares y medios. Estos movimientos pendulares del tipo de cambio alimentan la persistencia de la inflación. La serie histórica de los endeudamientos que nos propusimos reconstruir complementa y complejiza los desencuentros materiales, ya de por sí poderosos en resonancias simbólicas y políticas, resumidos en los índices de inflación. (…)

Las deudas de la pandemia debutante y de la vieja peste inflacionaria (2020-2023). El 10 de diciembre de 2019, Alberto Fernández lo expresó sin eufemismos al asumir la presidencia: “El sobreendeudamiento familiar es uno de los grandes dramas sociales de la Argentina”. La ecuación “Con la democracia se come, se cura, se educa” fue instaurada por Raúl Alfonsín como máxima clásica para orientar la misión del gobierno en el período abierto por su victoria de octubre de 1983. En su primer discurso como presidente, Alberto Fernández invirtió los términos para poner en palabras una fórmula nueva, sin ser sustituta ni menos cancelatoria: “Sin pan no hay democracia”. (…)

Así, casi cuatro décadas más tarde, un nuevo gobierno reconocía como prioridad del Estado el problema del hambre, mientras reafirmaba como cometido enfrentar la situación de las familias pobres sobreendeudadas.

Las grandes crisis de la democracia argentina pueden reconducirse a un hilo que las enhebra y enhebra sus contextos: ¿cómo ha desaparecido el cash? Clave reveladora de las perturbaciones colectivas, el dinero es símbolo y método de las hecatombes locales.

En 1989, el derrumbe del valor del austral en la hiperinflación fue limpio indicador de la desigualdad social en el consumo de bienes básicos. Más devoraba el dólar estadounidense a la moneda nacional, más ardía el fuego de las ollas populares y los saqueos en las barriadas más empobrecidas.

En 2001, la estabilidad cambiaria desplazó el foco de su atención de la cotización del dólar para dirigirla al volumen de los depósitos. Cuando vio caer el nivel a índices que juzgó insostenibles, el Gobierno cavó un foso para encerrar al dinero dentro de los bancos.

El corralito obró la segunda desaparición del cash de la era democrática. Ya coartada la circulación de efectivo, los barrios vulnerables se secaron de pesos. Esto reflejó las desigualdades en el mercado de trabajo: los más afectados fueron los desempleados y quienes vivían de changas o trabajos informales periódicos.

A causa de la pandemia de covid-19, en marzo de 2020 las medidas de aislamiento preventivo dispuestas por el Gobierno indujeron a una tercera desaparición del cash en la era democrática pos-1983. El cuidado de la salud pública desencadenó una dinámica de desigualdades inédita.

Por primera vez, la democracia vivía una crisis donde la voz experta autorizada que dominaba el espacio público no era la de economistas, sino la de epidemiólogos, infectólogos y sanitaristas. Mientras en 1989 el número clave había sido la cotización del dólar y en 2001 el riesgo país, las estadísticas oficiales de muertes, contagios y tests realizados fueron los números públicos que volvían inteligibles los acontecimientos que se desarrollaban en medio de la tormenta.

El plan originario del gobierno de Alberto Fernández al asumir la presidencia no era tan ambicioso. Para usar la figura que Pierre Bourdieu destina a las instituciones públicas, que cuidan de la protección social, la mano izquierda del Estado debía acompañar y sostener a los últimos de la fila, para que no quedasen tan rezagados durante las negociaciones del Gobierno con los acreedores externos. La pandemia no solo engrosó esa fila, sino que creó muchas otras.

El contraste de la serie 2020-2021 con las grandes crisis de la democracia argentina se aprecia en términos cualitativos, menos en los números de pobreza o desempleo y mucho más observando cómo actúan los efectos de las múltiples desigualdades.

En “tiempos normales”, el hacinamiento, el trabajo informal, la falta de conectividad, los servicios de salud deficientes o la exclusión del sistema bancario, generan deterioro en las condiciones de vida. Pero, durante “tiempos excepcionales”, como fue la pandemia, ese mismo deterioro cobra velocidad y aceleración en muy poco tiempo, se precipitan sus consecuencias y amplía el rango de sus conexiones una desigualdad arrastra rápidamente a otras, y se agudiza –las desigualdades vigentes, en poco tiempo, se amplían y se ahondan.

El aislamiento expuso al rojo vivo las desigualdades urbanas y regionales, entre otras. La distancia de servicios como bancos, cajeros o supermercados parecía un problema menor de logística, que demandaba más esfuerzo y costos extras. El aislamiento puso en doloroso relieve sus efectos cotidianos en la provisión de alimentos, en la posibilidad de conseguir mejores precios, en la demanda de horas de espera ante un cajero o un banco.

El 1º de abril de 2020 fue la primera fecha de pago de salarios mensuales para la mayoría de la masa trabajadora en relación de dependencia desde el decreto de necesidad y urgencia que había dispuesto el ASPO (Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio). Ese día, la sociedad argentina se partió en dos: de un lado quienes gozaban de ingresos fijos, del otro el resto. La lógica de esta desigualdad fue transversal a las clases sociales y a la calificación del trabajo: colocó en una misma fila a cuentapropistas, autónomos, independientes, monotributistas, pequeños comerciantes y profesionales liberales. A comienzos de mayo, el “privilegio” de abril se vio resentido cuando para retener el empleo trabajadores asalariados tuvieron que resignar sus ingresos.

La desigualdad laboral se profundizaba con las desigualdades en el acceso y uso del sistema bancario. Acceder a transferencias y/o recibir pagos electrónicos, dejó de ser tema de expertos en fintech o proactivos en sectores entusiasmados por la educación financiera. Definió otra frontera in/out en la economía de la pandemia.

El aislamiento tornó virulentas desigualdades que hasta entonces permanecían menos activas en contextos normales.

Si bien previamente había sido índice de desigualdad en los consumos culturales, aunque de incidencia secundaria sobre las condiciones de vida, la conectividad a internet avanzó al centro de la escena de las dinámicas de consumo de bienes y servicios básicos, de sociabilidad y educación en el marco de las restricciones.

Los sectores más acomodados de la sociedad recurrían a servicios de delivery provistos por plataformas, mientras que los sectores menos acomodados debían realizar sus compras personalmente, exponiéndose mucho más al contagio. El hacinamiento en el que vivía parte de la población, también facilitaba el contagio y hacía la vida cotidiana más difícil de sobrellevar para jóvenes y niños que en el espacio público hallaban una prolongación de sus hogares.

El gobierno de Mauricio Macri había sido una rareza en la reciente historia política argentina: un presidente con pésimo desempeño social y económico que, sin ganar la reelección, logró llegar a fin de su mandato y hasta lograr un apoyo electoral nada despreciable. Como herencia, dejó un combo de estabilidad política y crisis económica y social. La administración de Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner llevó el modelo heredado al extremo, forzada a pilotear en el medio de un huracán global que nadie previó.

Entre “Me voy a Washington” y “Quedate en casa”. Durante la pandemia, gran parte de los gobiernos del mundo expandieron su deuda pública para salvar el sistema y los ingresos de familias y empresas. Las medidas sanitarias fueron más controvertidas que los salvatajes económicos. Gobernantes anticuarentena, como Donald Trump en los Estados Unidos, o Jair Bolsonaro en Brasil, fueron decididamente expansivos en sus gastos destinados a contener la crisis económica.

En ese sentido, en nada se diferenciaron de gobiernos que tomaron medidas sanitarias restrictivas. Según la Cepal, al término de 2020 América Latina se ubicaba primera en el mundo entre las regiones con mayor deuda pública. En la Argentina, el concepto el Estado te cuida se amplió. Más allá de los aspectos sanitarios y epidemiológicos, englobó las dimensiones económicas de la crisis del covid-19. Así, el Estado nacional puso en marcha programas de ingresos de emergencia como el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), el ATP (Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción) o Alimentar (para la compra de alimentos), líneas de crédito a monotributistas o pymes a tasa 0%, y moratorias en el pago de servicios públicos y de créditos.

Las políticas expansivas con las cuales se intentaba paliar la crisis chocaban con las propias restricciones que imponía un Estado cuya deuda pública limitaba sus márgenes de maniobra. (…)

El gobierno nacional miraba a Washington. Según la estrategia definida por el entonces ministro de Economía, Martín Guzmán, la negociación de la deuda externa tenía un orden prefijado. Primero, acordar con los acreedores privados, y después con el FMI para renegociar los términos del endeudamiento público acrecentado desde 2018.

Entretanto, los hogares argentinos enfrentaban un crecimiento de deudas fuera de radar. Las estadísticas oficiales están acostumbradas a monitorear, principalmente, el desempeño del sistema bancario y financiero. Atienden, en especial, a la tasa de morosidad registrada por el BCRA. Pese a la caída de los niveles de actividad y de ingresos del año 2020, esta tasa no exhibía crecimiento. Y esa magnitud permanecía en un rango moderado porque habían cooperado las políticas de moratorias y de ingresos, y también cierta acción del sistema, tendiente a favorecer a clientes con ingresos medios o altos.

Acorde a la caída de los niveles de consumo, los préstamos bancarios y el uso de las tarjetas de crédito disminuyeron con respecto al período previo a la pandemia. Esta retracción fue mayor entre los sectores de menos ingresos, a los cuales les costó hallar protección en el sistema bancario y financiero.

Ante la caída de sus ingresos, quemaron más bienes y ahorros desde el comienzo de la pandemia. Fueron víctimas de un mayor desahorro, y también vieron cómo crecían sus deudas asociadas a la interrupción o al atraso de pagos pendientes. Mientras tanto, a los sectores de mayores ingresos no solo se les prestó más, sino que preservaron mejor sus ahorros. (…)

☛ Título: Una historia de cómo nos endeudamos

☛ Autor: Ariel Wilkis

☛ Editorial: SXXI Editores

Datos del autor

Ariel Wilkis nació en Buenos Aires en 1976. Es doctor en Sociología por la École des Hautes Études en Sciences Sociales y la UBA.

Se desempeña como investigador del Conicet y profesor titular de la Unsam, donde desde 2018 es decano de la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales. Es autor de, entre otras obras, The Moral Power of Money (2017), con Mariana Luzzi, The Dollar. How the US Dollar Became a Popular Currency in Argentina (2023). Juntos escribieron Dólar. Historia de una moneda argentina, que será publicado en 2024.