Permacultura: ¿cómo pienso y acciono cada día de mi vida?

Cierro la puerta de casa algo apurado y paso por el jardín delantero. Veo rápidamente que, en el cantero angosto, junto a los copetes, las zinnias y los girasoles, está creciendo una planta de amaranto silvestre. Mucha gente diría que es un yuyo (despectivamente) o una maleza, pero la reconozco, sé que es comestible y, de hecho, muy nutritiva. Aun así, sé que no la voy a comer porque, en el jardín del fondo, ya tengo bastante, que también creció voluntariamente (además, no me gusta tanto su sabor). Por otro lado, por algún motivo socialmente aceptado, me gusta que el jardín de adelante esté prolijo, con el cantero arreglado “sin yuyos”, así que decido sacarla. Y hacerlo ahora. No tengo una tijera a mano, pero estoy con el tiempo muy justo como para entrar y buscar una. La saco con las manos a las apuradas, por lo que el corte no queda muy prolijo. Qué pena, qué irónico querer un jardín bien ordenado y cortar una planta así. No importa; escondo la parte que corté detrás de los copetes y salgo definitivamente de casa camino a la estación de tren.

Nos mudamos a este dúplex con Gala, mi novia, hace un mes, y aún seguimos recibiendo visitas para que conozcan nuestro nuevo hogar. En esta ocasión, ella está trabajando, así que me toca hacer el tour solo. Me dirijo a recibir a Gus, un gran amigo que conozco desde que inicié este camino del cuidado de la tierra. La primera vez que nos encontramos fue en 2014, en un curso de huerta que tomé. Él lo había hecho años atrás, y lo invitaron a sumar ideas. Se sentaba al fondo del salón y se dedicaba a hacer comentarios que me hacían reír o reflexionar. Es quien hizo que la permacultura pasara de ser algo desconocido para mí a ser una parte importante de cómo pienso y acciono cada día de mi vida. Es un tipo de mi misma altura, robusto, con cabello oscuro ligeramente despeinado, con manos algo hinchadas, como quien trabaja la tierra sin guantes, y de pequeños ojos marrones, cuyas patas de gallo transmiten tranquilidad. Normalmente, se lo ve feliz, agradecido y amoroso con la vida y con todo. Sonríe y contagia risas y alegría a quienes lo rodean. Incluso parece que habla en el mismo idioma que las plantas, porque llegué a escuchar las carcajadas de un limonero al sentirlo pasar. O quizás eran sus hojas meciéndose con la brisa. Elijo creer lo primero, que me genera una sonrisa.

Me encantaría que lo pudieras conocer como lo conozco yo. Es un tipo de otro planeta, con una mirada de la vida entre amorosa, polémica y diferente a la gran mayoría de mis conocidos, que, al escucharla, abre todos mis sentidos. No prometo que vayas a estar de acuerdo con todo lo que dice o hace, yo tampoco lo estoy, pero, aun en esas situaciones, logra que los desacuerdos terminen de alguna forma en algo positivo para todas las partes.

Está llegando en el tren San Martín, pero viene desde La Boca. Es un viaje de cerca de dos horas, dependiendo de qué medios de transporte haya combinado. A pesar de mi apuro por estar antes, llego justo cuando se escucha el chirrido del tren frenando en la estación Muñiz. Lo veo caminar hacia la salida y voy en dirección a él. Enseguida nos encontramos y nos damos un fuerte abrazo. Podemos pasar cinco, diez o más segundos así. Qué reconfortante. Ojalá las personas se abrazaran más de esta manera.

Borges dijo en El Aleph: “Es que la amistad no necesita frecuencia. El amor sí. Pero la amistad, y sobre todo la amistad de hermanos, no necesita frecuencias. El amor está lleno de ansiedades, un día ausente puede ser terrible, pero yo tengo tres o cuatro amigos a los que veo una o dos veces al año”.

Gus es una de esas amistades en mi vida. Podemos vernos tantas veces en el año como pétalos tiene una flor de brócoli, hablarnos por WhatsApp en apenas más ocasiones que patas se pueden contar en un bicho bolita y, sin embargo, cada reencuentro es como si el tiempo no hubiera pasado. Y, a la vez, sí. (…)

No hacemos ni cincuenta metros, y empieza a sorprenderse por las plantas que bordean las vías: lo que muchas personas ven como yuyos, él lo reconoce por nombre, apellido y bondades. De hecho, muchas de las plantas que menciona las conozco. Queriendo demostrar lo que aprendí en este tiempo, comienzo a compartirle propiedades de las que vemos, y él suma algunas más que guardo en mi memoria para luego dejarlas anotadas en algún lado y poder investigar mejor. Por ejemplo, tras ver una planta, digo:

—Mirá, acá hay bastante llantén –Plantago major –. Hace poquito, aprendí que se lo conoce como llantén, siete venas o plantago. Es comestible, tiene muchas propiedades medicinales, que ahora no recuerdo bien, y lo podés encontrar prácticamente por todo el mundo.

—Sí, es una planta bellísima –agrega Gus–. Una de sus propiedades es que se puede usar para curar quemaduras si se mastican un poco sus hojas y se aplican como una cataplasma sobre la herida.

—¡Justo hace poquito me quemé! Me hubiera venido de diez.

Grabo en mi mente dónde vemos esta planta para cuando vuelva a quemarme, que pasa más seguido de lo que me gustaría. No me enorgullece, pero soy algo torpe con las manos y, siete de cada diez veces que prendo el horno, me llevo una marca de recuerdo.

Normalmente, predomina la velocidad en mi caminar. Muchas veces, parece una acción necesaria para llegar del punto A al B, y el desafío está en hacerlo lo más rápido posible. Ojo: eso no quita que, de vez en cuando, me frene tras descubrir una planta silvestre o alguna flor desconocida. Tomo nota de la ubicación de la primera y registro con alguna foto la segunda.

Sin embargo, con Gus siempre caminamos lento. Quizás por cómo es él o quizás porque, al encontrarnos, ya sé que llegué a destino, y no hay nada que hacer a las apuradas. En eso, las plantas silvestres –que necesitan poco – y los amigos que ves de vez en cuando se parecen.

Cuando faltan dos cuadras para llegar a casa, pasamos por una vereda que transito casi todos los días, y Gus detecta un árbol de moras (Morus nigra) en un terreno baldío con ramas que dan a la calle. En un primer momento, me da algo de vergüenza no haberlo visto antes: este es mi barrio. Por más que camine rápido, como te contaba, en esta época suelo ir mirando hacia arriba y, cada vez que paso por uno, me freno a comer de sus frutas. Depende de cuánto tiempo y hambre tenga, puedo quedarme hasta cinco o diez minutos seleccionando las mejores, sacándolas con cuidado para que no caigan al suelo y disfrutándolas cual snack que me regalan las góndolas de las veredas. A veces, el árbol es de “propiedad privada”, y me aseguro de que nadie me mire aunque queda la prueba del delito en mis manos manchadas. Me gusta saber de memoria dónde están los que producen los frutos más ricos y suelo desviar mis rutas a propósito para visitarlos seguido.

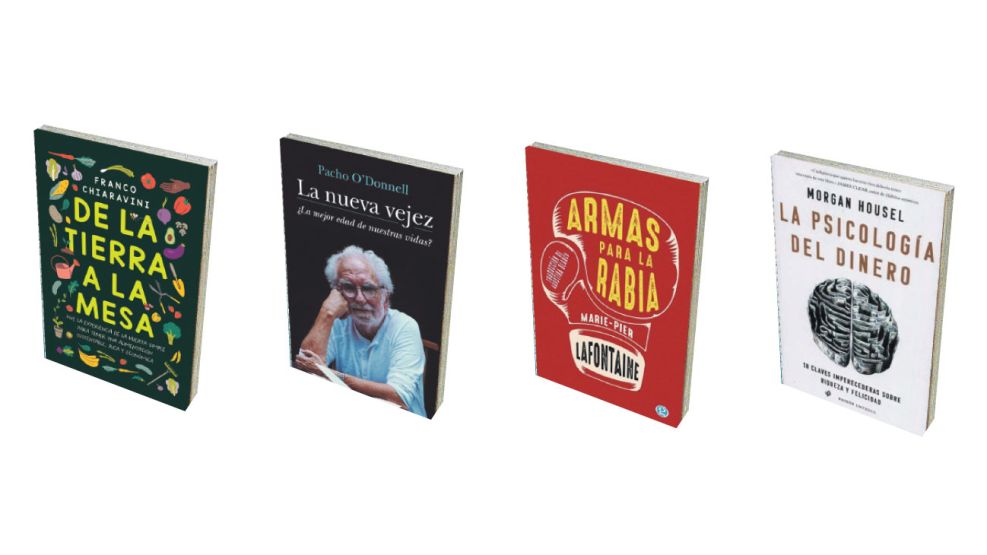

☛ Título: De la tierra a la mesa

☛ Autor: Franco Ignacio Chiaravini

☛ Editorial: El Ateneo

El “viejismo” en todo su esplendor…

Pertenezco al grupo sujeto a discriminación más numeroso en Argentina. Somos casi 10 millones de ancianas y ancianos que sufrimos el acoso del “viejismo”, es decir el difundido y secular prejuicio ante la vejez, en tiempos en que la creciente expectativa de vida se ha extendido sin que aún se hayan diseñado políticas públicas y privadas para dar identidad y utilidad a los supervivientes.

La población mundial de mayores de 65 años ha pasado de 700 millones en 2009 a la expectativa de 2 mil millones en 2050. Para ese año, el porcentaje de personas de la tercera edad habrá pasado del 8,2% que se registraba en 2000 al 24%.

El “viejismo”, término acuñado por mi amigo el psiquiatra Leopoldo Salvarezza, pionero de la geriatría en Argentina, es la discriminación de la vejez en base a prejuicios y convenciones culturales exacerbadas en tiempos de la sociedad de consumo, que considera a los seres humanos en función de su valor económico, escaso o nulo en caso de personas mayores. Descartables debido a nuestra magra posibilidad de consumir a raíz de nuestras injustas e irritantes jubilaciones, que se suman a la escasa oportunidad que las personas mayores tenemos de generar otros ingresos, expulsadas del sistema productivo. Justificadamente en el caso de trabajos que requieran un desempeño físico exigente pero sin razón cuando se trata de tareas que impongan una capacidad intelectual y experiencial muchas veces mayor en ancianos que en jóvenes.

El destierro de viejas y viejos de la sociedad de consumo es evidente en la televisión y en las redes, en las que las publicidades de viajes, autos y electrodomésticos están dirigidas a jóvenes y adultos. Nuestra “viejista” incapacidad de producir y consumir, prejuiciosa y discriminatoria, hace que la vejez sea considerada como un problema y una carga económica para el resto de la sociedad.

Habrase advertido que utilizo las palabras “vejez”, “vieja” y “viejo” con frecuencia y soltura, lo que para algunos resultará chocante porque son términos difíciles de escribir y pronunciar, como si designaran algo desagradable que debe ser evitado. Es esa una de las manifestaciones inconscientes del “viejismo”.

No es casual que la palabra “viejo” sea una de las que más sinónimos tienen en el diccionario de la Real Academia Española, y no especialmente positivos: anciano, abuelo, vejestorio, matusalén, decrépito, veterano, maduro, senil, achacoso, longevo, vetusto, centenario, añoso, arcaico, anticuado, pretérito, antiguo, rancio, fósil, lejano, trasnochado, tradicional, antediluviano, arqueológico, gastado, estropeado, deslucido, ajado, usado, destartalado. El “viejismo” en todo su esplendor Es claro por qué no contamos con tan profusa sinonimia para referirnos a los niños, a los adolescentes y a los adultos.

La postergación social de la vejez es particularmente cruel en los sectores sociales sumidos en la pobreza o en la miseria, en los que viejas y viejos son los más cruelmente vulnerables, pobremente asistidos por el Estado y carentes de la protección de estructuras familiares organizadas en torno a la precariedad, en las que las personas mayores son una carga insostenible con las consecuencias de desamparo y muerte prematura.

Otro motivo del “viejismo” es que rompemos la colectiva estrategia de negación de la muerte típica de la cultura occidental, veneradora de la juventud. Porque la ancianidad “amenaza” con la muerte, la anuncia, la evidencia. Nos recuerda que todos vamos a morir a pesar de los esfuerzos por negarlo con liposucciones, tinturas o bótox.

La certeza de la muerte es intolerable para el ser humano. Los grandes territorios de la creación humana están dirigidos a negarla: la filosofía se propone explicar y comprender, y ojalá conjurar, el absurdo destino de nacer para morir; en el Fedón, Platón afirmó que la filosofía consiste en aprender a morir.

Las religiones, por su parte, se afanan en prometernos otras vidas, una forma de inmortalidad que requiere una asombrosa fe en algo jamás comprobado.

En cuanto a la ciencia, esta ha logrado prolongar la vida de las personas mayores en los países o sectores desarrollados de manera notoria, tanto que algunos investigadores se arriesgan a predecir que antes de fin de siglo, a favor de diagnósticos genéticos, reemplazo de órganos y otros avances tecnológicos, podrá llegarse a la inmortalidad, llamada entonces amortalidad porque no podrá impedir el deceso por disparo de arma de fuego o accidente de tráfico.

En cuanto al prejuicio hacia la vejez, también llamado “edadismo”, los investigadores Becca Levy y Mahzarin Banaji plantean su condición implícita, es decir que opera sin ser advertido, como un mecanismo inconsciente, sin intención manifiesta de dañar a la persona mayor. Nadie se manifestará abiertamente en contra de una anciana o un anciano, siendo frecuente en cambio la explícita discriminación por motivos religiosos, raciales, corporales, etcétera.

Sin embargo, es innegable que existe una potente discriminación implícita, tanto individual como socialmente, en perjuicio de las personas mayores. Por ejemplo, cuando se deba elegir candidato para un empleo seguramente se elegirá al más joven a pesar de que el de más años tenga mejores antecedentes y condiciones para el cargo. También es muy frecuente que se dispare el “viejo de mierda” ante un altercado de tránsito con un anciano. O cuando un joven manifieste desgano, se lo estimulará con un “parecés un viejo”. O, como en la campaña de una empresa de moda femenina actualmente difundida en redes, se apelará al “no te vistas como una vieja”.

Según el reconocido especialista argentino Ricardo Iacub, una de las primeras expresiones del fenómeno del “viejismo” apareció en el texto de Max Lerner en 1957 denominado Los Estados Unidos como civilización: “Para la cultura es un hecho natural el tratar a los viejos como un residuo de lo que alguna vez fue un bien material. Lo más halagador que se puede decir sobre los viejos estadounidenses es que “no representan la edad que tienen”y “no actúan como de su edad”. Desde que en Estados Unidos se ha pensado que el éxito pertenece a la juventud y a los emprendedores, es difícil reverenciar a aquellos que no poseen ya ninguna de las dos características. Podemos ser indulgentes con ellos, tolerarlos, brindarles cuidados mínimos, hablarles caprichosamente de superficialidades y extravagancias; pero esto se encuentra muy alejado de un genuino homenaje proveniente del corazón o del pensamiento. Construir un código de conducta sobre los viejos requiere no solo amabilidad personal sino práctica de valores desde los cuales los viejos no sean excluidos”.

☛ Título: La nueva vejez

☛ Autor: Pacho O’Donnell

☛ Editorial: Sudamericana

La agresión sexual y la pérdida de control

Uno de los consejos que más me sacaba de quicio después de que un hombre me agarró el culo en el andén de una estación de subte en Montreal era que no tomara más el transporte público. Nunca más. El noviecito de aquel entonces, que se había negado a acompañarme a la comisaría (hay que entenderlo, se hubiera perdido su partido de vóley), me lo repetía sin mosquearse. Las colegas y amigas venían todas con sus recomendaciones: ir a la universidad en auto, comprar pimienta de Cayena, sujetar las llaves entre los dedos mientras estaba en viaje de un lado a otro, andar con una navaja en la mochila. Esas “soluciones” que intentaban ensartarme por la garganta se resumían a huir o portar un arma. Además de sobreentender que un próximo ataque era inevitable, dejaban al descubierto la desigualdad de fuerzas: sería necesario un cuchillo o algún objeto contundente para defenderme. (…)

Afirmar su perversión a plena luz del día ya no podía esperar. Había que consumar el acto. Y fue él quien, al despertar el miedo hundido en mis entrañas, volvió a abrir el baúl de mis traumas de infancia. (…)

Quedé paralizada. Perdida entre el comienzo del manoseo y la comprensión de lo que estaba pasando. Podría haberme girado. (…) En Teoría King Kong, Virginie Despentes cuenta que tenía un cuchillo encima en el momento en que varios hombres se juntaron para violarla. La idea de sacar el arma y amenazarlos, o inclusive tajearles la cara, jamás se le pasó por la cabeza.

Antes de padecer un trauma, la realidad parece sostenernos, mantenernos en un lugar preciso dentro de la marcha del mundo. La realidad enmarca nuestra vida con balizas estancas y escrupulosamente definidas. Y mientras nos creemos en plena posesión de lo real y consideramos impermeables las fronteras entre el interior y el exterior, resulta que una persona (o varias) decide forzar la entrada de nuestro cuerpo, decide, desde lo alto de su exceso de odio, agarrarnos el sexo, dominarnos, humillarnos, destruirnos. La parte imprevisible e inesperada del acontecimiento violento franquea nuestras barreras defensivas de modo tan súbito y con una fuerza tan vivaz, tan brutal, que se torna difícil responder al peligro de manera efectiva. La imposibilidad (real o imaginaria) de huir o evitar la amenaza desorganiza el circuito autodefensivo que habitualmente, en situación de peligro, estimula al sistema nervioso simpático y provoca un brote de adrenalina. Ahora bien, durante el trauma, hay una entrada forzada: el mundo del otro cruza mi mundo interior. Sin advertencia, sin mediación ni preaviso. Tal desgarro del envoltorio psíquico causado por aquello del ataque que cae bajo la órbita de lo inaudito neutraliza nuestra capacidad para reaccionar, nos saca de nosotros mismos, nos captura. Cualquier agresión sexual –la penetración no consentida de una parte del cuerpo, pero también los manoseos, el froteurismo, el stealthing (quitarse el preservativo sin el consentimiento del otro), los actos exhibicionistas y demás– destituye al yo de sus poderes de acción y reacción. Ordena un exilio. La intrusión en une de lo extremo, de una furia misógina, ese encuentro patológico nos hurta nuestra potencia para actuar. Nos retrotrae a un estadio primitivo, a ese tiempo que precede al sí, en el cual nuestra identidad aún no estaba constituida. Los especialistas del trauma psíquico lo llaman asombro traumático. Una fuga inmóvil. Un estado de shock. Una estupefacción y la imposibilidad de sacar el cuchillo del bolsillo, de salir corriendo, de responder en el acto a un suceso amenazante.

La agresión sexual es una bomba que lanzan dentro de nuestras trayectorias personales. Su deflagración trastoca absolutamente todos nuestros puntos de referencia. Y se horadan las representaciones simbólicas mediante las cuales se filtran y conforman nuestros vínculos con el otro, con el humano. La comprensión de aquello que está ocurriendo, en el momento mismo en que está ocurriendo, se escabulle por esa brecha. ¿Porque cómo aprehender que un padre, un amigo, un desconocido, un vecino, un cuñado, una esposa, un colega, un tío, un grupo quiera colocarnos bajo su gobernanza? Nuestra manera de circular por el mundo y habitarlo se verá radicalmente transformada y viciada por esto. El instante de la confrontación sensorial, por tanto, de la violación deviene entonces en el punto de origen de una nueva realidad. Hasta ahí llega el desbarajuste resultante.

En resumidas cuentas, los estudios sobre el trauma nos enseñan que es el estupor lo que hace que nos inmovilicemos ante los dedos, la botella de cerveza o la erección del asaltante. La sobrecarga emotiva invalidaría nuestros métodos individualizados de reacción. La pérdida de control sería total. Como en el momento del episodio del subte yo aún no había leído ningún ensayo teórico sobre el trauma, el hecho de haber quedado petrificada, de no haberme defendido en el instante en que un petiso de pelo oscuro transgredía los límites de mi intimidad me pareció aterrador. Había nacido con un defecto de existencia. Durante las semanas que siguieron a la agresión, la anomalía congénita que estaba convencida de padecer extendía sus sombras sobre todas las esferas de mi vida. ¿Cómo dormir sin instinto de supervivencia? Si mi organismo sufría apnea del sueño, ninguna alarma interior me iba a despertar. ¿Cómo defenderme contra un ladrón o una intrusa sin instinto de supervivencia? Debía comprobar que la cerradura de la puerta de entrada estuviera efectivamente trabada. Varias veces por noche. ¿Cómo salir sola? ¿Cómo circular entre la masa durante un recital? ¿Pedirle a un colega que me alcance hasta algún sitio? ¿Sentirme segura en medio de una fiesta alcoholizada? ¿Confiar en el padre de mi novio? ¿Cómo iba a poder negarme a una relación sexual si estaba desprovista de cualquier reflejo de autopreservación? En mí había una extraña que deseaba mi fin, y yo debía luchar contra ella. El miedo se había vuelto una suerte de solución de compromiso entre ella y yo. Un manto que alejaba la muerte. Que me protegía de una nueva agresión. La hipervigilancia atendía igual propósito. Cuando estaba en el andén del subte, me dedicaba a calcular la distancia entre los cuerpos. Conocía la ubicación de las puertas de salida de emergencia de cada lugar que visitaba. Controlaba incesantemente que nadie me siguiera por la vereda. Me aseguraba de no dejar que un hombre estuviera demasiado cerca de mí en la fila de espera del banco, en el almacén, en el mostrador de un restaurante. El mundo se encogía. Un oscuro velo persistía en rodear mis pensamientos y obstruir la luz. El recuerdo fragmentado de aquel frío día de octubre irrumpía sin tregua, perforando la madera de los días más triviales. El influjo de la amenaza se prolongaba hasta el hueco de la vida diaria. Y esto obstaculizaba mi deseo de olvido, de hacer de cuenta que nada había sucedido.

Estos son los síntomas de estrés que me permiten calificar de trauma la escena del subte, y aquí me inspiro en los trabajos de Cathy Caruth. Para que pueda hablarse de trauma, la destructividad ha de exceder el shock de los primeros instantes, sea esta diferida o inmediata. Lo que conforma el trauma es la imposibilidad de limitar su alcance. El desamparo se empecina con nuestro psiquismo. Al igual que la pulsión de muerte. El traumatismo se desata, pues, en el après-coup del episodio. Es su respuesta sintomática, una interpretación. El contragolpe. Nos transporta más allá del pavor inicial. Nos encierra en un pánico que nos asedia, es decir, en ese fuera del tiempo de la memoria traumática.

☛ Título: Armas para la rabia

☛ Autor: Marie-Pier Lafontaine

☛ Editorial: Godot

Cómo nos comportamos con el dinero y las finanzas

Durante los años en los que estudié en la universidad, trabajé de aparcacoches en un lujoso hotel de Los Ángeles.

Uno de los clientes habituales era un ejecutivo de una empresa tecnológica. Ese hombre era un genio, pues a los veintipocos años había diseñado y patentado un componente esencial para los rúteres wifi. Había creado varias empresas y las había vendido. Era una persona con un éxito apabullante.

No obstante, tenía también una relación con el dinero que yo describiría como una mezcla de inseguridad y estupidez infantil.

Llevaba encima un fajo de cientos de dólares de varios centímetros de grosor. Se lo enseñaba a todas las personas que querían verlo y a muchas que no. Alardeaba abierta y escandalosamente de su riqueza, a menudo estando borracho y siempre sin que viniera a cuento.

Un día le dio varios miles de dólares en efectivo a uno de mis compañeros de trabajo y le dijo: “Ve a la joyería que hay en esta calle y tráeme unas cuantas monedas de oro de mil dólares”.

Al cabo de una hora, monedas en mano, el ejecutivo tecnológico y sus amigos se reunieron en un muelle que daba al océano Pacífico. Allí se pusieron a tirar las monedas al mar, haciéndolas saltar como si fueran piedras y soltando carcajadas mientras discutían sobre quién había lanzado más lejos la piedra. Simplemente por diversión.

Días después, el hombre rompió una lámpara del restaurante del hotel. Un encargado le dijo que la lámpara valía 500 dólares y que tendría que cambiarla por una nueva.

“¿Quieres 500 dólares? –preguntó incrédulo el ejecutivo mientras se sacaba un fajo de billetes del bolsillo y se lo daba al encargado–. Pues aquí tienes 500 dólares. Ahora sal de mi vista. Y no vuelvas a insultarme así jamás”.

Tal vez te preguntarás cuánto puede durar un comportamiento de esa índole. La respuesta es que “no mucho”. Años después, me enteré de que el ejecutivo se había arruinado.

La premisa de este libro es que el hecho de que te vaya bien en cuestiones de dinero tiene que ver un poco con lo listo que seas y mucho con cómo te comportas. Y el comportamiento es algo difícil de enseñar, incluso a gente muy inteligente. (…)

Las finanzas se enseñan como una disciplina basada en las matemáticas, en la que pones datos en una fórmula y la fórmula te dice lo que hay que hacer; y se supone que tú luego vas y lo haces.

Esto es cierto en las finanzas personales, donde te dicen que tengas un fondo de emergencia para seis meses y que ahorres un 10% de tu salario.

Es cierto en las inversiones, donde conocemos las correlaciones históricas exactas entre tipos de interés y capitalizaciones.

Y es cierto en las finanzas empresariales, donde los directores financieros pueden medir el coste preciso del capital.

No es que ninguna de esas cosas esté mal o sea errónea. Lo que ocurre es que saber qué hay que hacer no te da ninguna información sobre lo que se te pasa por la cabeza cuando intentas hacerlo.

Hay dos cuestiones que afectan a todo el mundo, tanto si te interesan como si no: la salud y el dinero.

El sector sanitario es un triunfo de la ciencia moderna, que ha hecho aumentar la esperanza de vida en todo el mundo. Los descubrimientos científicos han sustituido las antiguas ideas de los médicos sobre cómo funciona el cuerpo humano, y a raíz de eso prácticamente todo el mundo goza de una salud mejor.

El sector del dinero –y las inversiones, las finanzas personales y la planificación empresarial– y es otra historia.

Las finanzas han captado las mentes más brillantes salidas de las mejores universidades durante las dos últimas décadas.

Los estudios de ingeniería financiera eran los más populares en la Escuela de Ingeniería de Princeton hace diez años. ¿Hay alguna prueba de que eso nos haya hecho mejores inversores?

Yo no he visto ninguna.

Mediante el ensayo y error colectivo practicado a lo largo de los años, hemos aprendido cómo convertirnos en mejores agricultores, en fontaneros expertos y en químicos avanzados. Pero, ¿acaso el ensayo y error nos ha enseñado a ser mejores en nuestras finanzas personales? ¿Es menos probable que quedemos soterrados por la deuda? ¿Es más probable que ahorremos para cuando vengan mal dadas? ¿Para estar preparados cuando llegue la jubilación? ¿Tenemos una visión realista de cómo el dinero influye, o no, en nuestra felicidad?

Yo no he visto pruebas concluyentes.

Esto se debe en buena medida, creo yo, a que nuestra manera de reflexionar sobre el dinero –y lo mismo vale para lo que nos enseñan sobre esta cuestión– se parece demasiado al funcionamiento de la física (con normas y leyes) y no lo suficiente a la psicología (con emociones y matices).

Y esto, para mí, es tan fascinante como importante.

El dinero está por todas partes, nos afecta a todos y a la mayoría de nosotros nos confunde. Cada uno tiene unas ideas un poco diferentes sobre él. El dinero nos da lecciones sobre cosas que hacen referencia a muchos aspectos de la vida, como el riesgo, la confianza y la felicidad. Pocos temas actúan como una lupa tan potente como el dinero para ayudarnos a explicar por qué la gente se comporta de la forma en que lo hace. Este es uno de los mayores espectáculos de la Tierra.

Mi propia percepción de la psicología del dinero es fruto de más de una década escribiendo sobre esta cuestión. Empecé a escribir sobre finanzas a principios de 2008. Estábamos a las puertas de una crisis financiera y de la peor recesión de los últimos ochenta años.

Para escribir sobre lo que estaba ocurriendo, quería descubrir qué era lo que estaba ocurriendo. Pero lo primero que aprendí tras la crisis financiera fue que nadie sabía explicar con precisión lo que había ocurrido o por qué había ocurrido, por no decir qué había que hacer. Para cada buena explicación había una réplica igual de convincente.

Los ingenieros pueden determinar la causa del derrumbamiento de un puente porque existe un consenso en que, si a un área concreta se le aplica una fuerza de una cierta intensidad, esa área va a ceder. La física no es controvertida. Se guía por leyes.

Las finanzas, en cambio, son otra cosa. Se guían por el comportamiento de la gente. Y mi comportamiento puede tener sentido para mí, pero a ti te puede parecer un disparate.

Cuanto más analicé la crisis financiera y escribí sobre ella, más me di cuenta de que podía comprenderse mejor desde la perspectiva de la psicología y la historia que desde una perspectiva financiera.

Para entender por qué la gente se endeuda hasta el cuello, no hace falta estudiar los tipos de interés; hay que estudiar la historia de la codicia, la inseguridad y el optimismo. Para conseguir que los inversores vendan todas las acciones en el peor momento de un mercado bajista no hace falta estudiar las matemáticas de los beneficios que se prevén en un futuro; hay que pensar en la agonía de mirar a tu familia y preguntarte si tus inversiones están poniendo en peligro su futuro.

Me encanta aquella famosa observación de Voltaire: “La historia nunca se repite; el hombre, sí”. Se corresponde perfectamente con cómo nos comportamos con el dinero.

En 2018 publiqué un informe en el que esbozaba veinte de los errores, sesgos y causas del mal comportamiento más importantes que he visto que afectan a la gente al gestionar el dinero.

Se tituló “The Psychology of Money” [“La psicología del dinero”], y lo han leído más de un millón de personas. Este libro es sumergirse aún más en esa cuestión. Algunos fragmentos cortos del informe aparecen en este libro sin ninguna modificación.

☛ Título: La psicología del dinero

☛ Autor: Morgan Housel

☛ Editorial: Planeta