Para quien es presa del oficio, escribir tiene todos los visos de una condena; por ello y a bote pronto, sólo se me ocurren tres pruebas de cargo para comprender la poca suerte que ha tenido fuera de su patria uno de los mayores escritores mexicanos del siglo XX. Salvador Elizondo (1932-2006) es autor de una obra compleja, inteligente en la misma medida que delicada y, sobre todo, atravesada por una preocupación permanente al respecto del ser de la escritura en tanto metaescritura: se trata de un escritor que escribe que escribe y al hacerlo se mira escribiendo, lo que recuerda unas palabras proféticas de Margaret Atwood: “Escribir en sí mismo ya es suficientemente malo, pero escribir sobre escribir es ciertamente peor, en el departamento de las futilidades”.

Dandy, trendy y diletante –practicó el dibujo, el cine, la pintura y el arte de la caligrafía oriental (fue él quien tradujo Los caracteres de la escritura china como medio poético de Fenollosa)–, su obra, su formación y su vida lo vuelven uno de los autores más singulares de la literatura hispanoamericana del siglo XX, a cuyo coro de obras maestras colabora con Farabeuf o la crónica de un instante y El hipogeo secreto pero también con sus cuadernos –Cuaderno de escritura, El grafógrafo, Camera lúcida–, dado que la suya es una obra que trasciende los géneros canónicos para instalarse en ese extraño interregno que es la prosa dell’arte. Elizondo, para la vanguardia de los años 60, fue un auténtico cosmopolita.

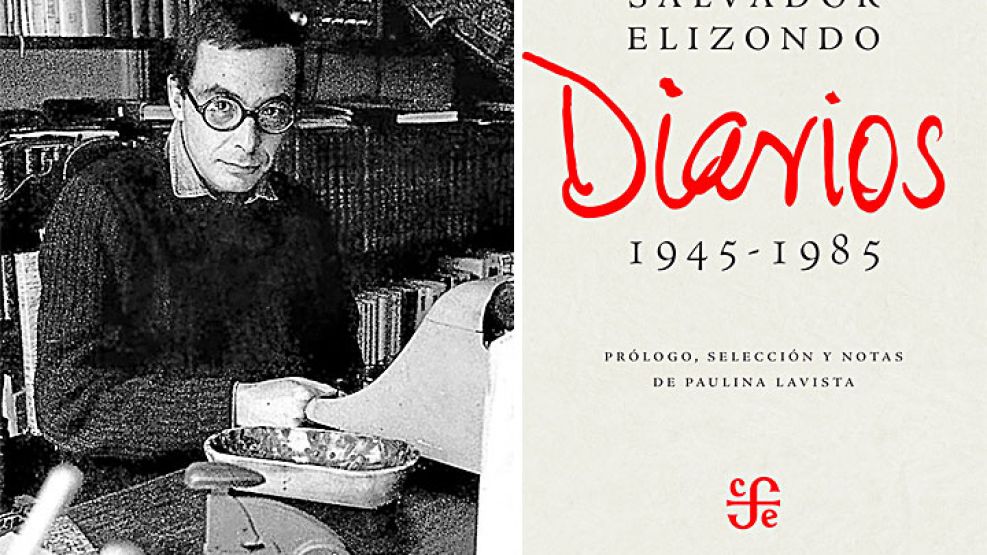

Lector impenitente de James Joyce, pero también traductor de Gerald Manley Hopkins, Paul Valéry, Edgar Allan Poe y Stephan Mallarmé, Elizondo merece un lugar propio en el panteón de los excéntricos; por ello, es un acierto absoluto que el Fondo de Cultura Económica, en una bellísima edición, publique una selección de los Diarios que llevó toda su vida, en este caso, páginas escogidas de infancia, juventud y madurez que van de 1945 a 1985 acompañadas por un álbum fotográfico impecable con páginas intercaladas de su diario manuscrito así como diversos bocetos y dibujos.

Bajo el cuidado de su viuda, la fotógrafa Paulina Lavista, es posible acceder a la intimidad de una inteligencia literaria en cuya precocidad descuella ya un talento superlativo y prometedor, donde la errancia por Alemania, Estados Unidos e Italia fortalece un temperamento genuinamente excéntrico y aristocrático, que se verá nutrido por una pasión desenfrenada por Joyce –de quien tradujo la célebre primera página del Finnegans Wake, dando una idea precisa de esa galaxia en expansión–, lecturas devotas de Pound y Bataille, así como traducciones de Blake, Lowry y sobre todo Valéry, de cuyo Monsieur Teste ha dejado una versión extraordinaria.

El libro abunda en perlas de sabiduría, desencanto y hasta una coherente mirada metafísica que va jerarquizando un mundo propio: “Cuando cumplimos treinta años adquirimos la capacidad de comprender el significado cabal del odio. Es preciso impregnarse de la noción de mal para convertirse en un adulto capaz de enfrentarse a la vida… Los treinta años son la edad ideal del adúltero y del traidor porque en ese momento de la vida es todavía posible conciliar el ideal con la conciencia del pecado. Cuando cumplimos treinta años salimos del ámbito de las formas antagónicas para entrar en el ámbito de las polaridades”. Sincero, y profesor universitario por más de 25 años, sabe ser contradictorio: “Yo no puedo arrastrar a nadie a los infiernos. Una vida académica requiere cordura, de la que carezco, y una vida de agitación política requiere contacto con los hombres, lo cual aborrezco”.

Lector atento de los clásicos, sabe ser epigramático: “La escritura es la forma visible de la inteligencia. Su única forma sensible”. Sensato, conoce la humildad de la inteligencia: “Mientras más asciendas más dura será la caída. Mantén lo más que puedas el equilibrio entre tu vanidad y tu verdad íntima. No eres nadie”. Humano, identifica los horrores: “La mujer de (Norman) Mailer es probablemente el ser más desagradable que existe sobre la Tierra”. Profético, vaticina los horrores: “Los chinos se reproducen a una velocidad infinitamente mayor a la velocidad con la que sería posible matarlos mediante cualquier arma conocida”.

Condenado a ese terrible fardo que implica ser un “escritor para escritores” –aunque quién sabe cuáles–, lo ideal, sin embargo, es seguirlo en sus derivas: “Escribo. Escribo que escribo. Mentalmente me veo escribir que escribo y también puedo verme ver que escribo. Me recuerdo escribiendo ya y también viéndome que escribía. Y me veo recordando que me veo escribir y me recuerdo viéndome recordar que escribía y escribo viéndome escribir que recuerdo haberme visto escribir que me veía escribir que recordaba haberme visto escribir que escribía y que escribía que escribo que escribía. También puedo imaginarme escribiendo que ya había escrito que me imaginaría escribiendo que había escrito que me imaginaba escribiendo que me veo escribir que escribo”.

La grafomanía es una condena que no termina ni con la muerte.

La intimidad del grafógrafo

Poco leído y apreciado fuera de su país, Salvador Elizondo es uno de los autores mexicanos más cosmopolitas del siglo XX. De fuerte influencia francesa e inglesa, el Fondo de Cultura Económica publica fragmentos de sus “Diarios”, en una versión inmaculada que nos acerca a las pasiones humanas y culturales del escritor.