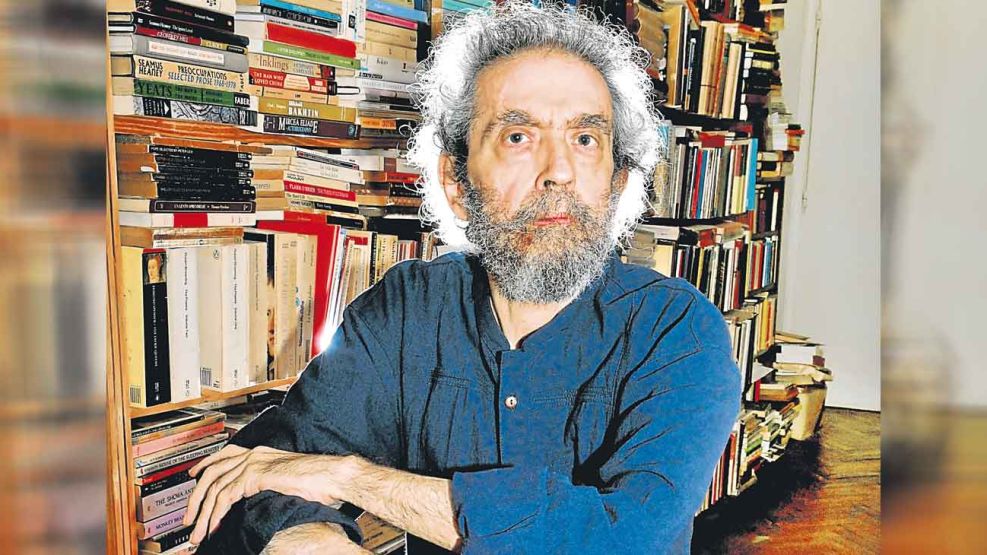

Editor, crítico, narrador y docente, Luis Chitarroni (Buenos Aires, 1958) concluye 2019 con la publicación de un nuevo libro, La noche politeísta (Interzona), que es su primer volumen de cuentos, y la salud recuperada después de algunos trances. Con varios kilos menos y el mismo buen humor que lo ayudó a convertirse en el editor más apreciado por los escritores argentinos, se prepara para ofrecer un nuevo curso en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, en 2020, sobre los escritores de los escritores. Las clases del curso anterior, de 2016, fueron reunidas en un libro donde, como él dice, se preservaron los “momentos de delirio de la oralidad”. Breve historia argentina de la literatura latinoamericana (a partir de Borges), de Malba Literatura, condensa varios atributos: erudición, brillo y capacidad de síntesis a la hora de cartografiar el mapa de la literatura de América Latina a través del prisma borgeano.

Entre 2015 y 2016, en pocos meses, Chitarroni debió abandonar dos trabajos por pedido de Pablo Avelluto. Primero, como editor en Penguin Random House y luego en el directorio del Fondo Nacional de las Artes, como asesor en Letras. Desde entonces, halló refugio en uno de los sellos independientes de mayor originalidad en la Argentina: La Bestia Equilátera. A medias vintage, a medias experimental, esa editorial puso en circulación títulos de Julian MacLaren-Ross, Elliott Chaze, Elizabeth Taylor, Muriel Spark, César Aira y David Markson, entre muchos otros. Así que se puede decir que uno de los grandes aportes a la cultura argentina hechos por Avelluto es haber dejado libre y a su aire a un artífice como Chitarroni.

—¿Qué reúne su nuevo libro de ficción?

—Lo llamé ciclo de relatos, porque están todos débilmente vinculados. Son como una especie de reparación de El carapálida, porque el primer cuento es sobre un presunto libro que escribió el narrador, que sería El carapálida. El otro cuento era “El síndrome de Pickwick”. Entonces, los compañeros que se reconocen en esa novela quieren vengarse por lo mal que los ha tratado. Hay otro que se llama “El mal de uno”, que también es un regreso a los temas de la infancia, esta cuestión de hacer una reconstrucción del itinerario. Mi idea cuando empecé a escribir El carapálida era, un poco, la de una especie de narrativa autobiográfica que se ocupara de los momentos más importantes, que son los menos significativos, de la vida. Uno era la escuela primaria, y el siguiente, que se iba a llamar “Miopía progresiva”, iba a ser sobre la conscripción, que me tocó justo hacerla con el comienzo del Proceso, en 1976, 1977.

—¿Hizo el servicio militar?

—Hice la colimba en el Distrito Militar Buenos Aires, que era el lugar donde incorporaban a la gente, en la calle Balcarce, muy cerca de Michelangelo. Era un lugar privilegiado, me lo decían, pero igual estuve un mes entero sin hablar con nadie, hasta que después empieza la pequeña comunidad. Tiene algo de comunidad y de ceremonia gay, donde vas protegiendo a los otros. Había un sistema de autoprotección entre los soldados. Y después la maldición misma. Me tocó un lugar en el que durante todo el año se hacía revisación médica, porque al revés de la tontería que yo creía y que, en general, creíamos todos, que si vos no te presentabas en la primera llamada te mandaban un regimiento a buscarte, en realidad te iban llamando durante todo el año. Si vos no ibas, no ibas. De haberlo sabido no me presentaba y esperaba la primera amnistía. Tuve que sobrevivir ese año, los primeros meses en un estado casi de esquizofrenia, no hablaba con nadie. Era como si te mandaran a prisión sin que hubieras cometido un delito.

—A medida que se iba integrando, ¿podía leer ahí mismo?

—Sí, y había entre los compañeros grandes lectores. Me acuerdo de alguien que leía a Proust en la versión inglesa, la de Scott Moncrieff. Y había gente interesante, como en todos lados. Había también tipos que ejercían una especie de mafia, que les hacían prórrogas y eran más grandes que yo. Yo fui de la primera clase, 1958, que hizo la colimba a los 18 años pero esos tipos ya estaban recibidos y no podían dirigirse a ellos como a nosotros. Los paraban en seco. Todo eso está narrativizado en “Miopía progresiva”. Es curioso, porque a mí me gustaba la música progresiva, y la miopía que tenía fue progresiva hasta los 25 años. Ahora, por ejemplo, la presbicia me corrigió la miopía, y puedo leer casi sin anteojos. Siempre pude leer sin anteojos, porque la miopía te impide que veas de lejos, pero de cerca, podés ver.

—¿Empezó a leer libros de muy chico?

—Sí, leyendo cualquier cosa. En mi casa había muchos libros. Estaba la biblioteca de mi hermano, que se repartía entre los libros de educación y los de fútbol, que leía mucho, como los de Dante Panzeri; los libros de mi viejo, que eran las colecciones que se vendían en los quioscos, además de revistas y enciclopedias. El otro día hablábamos con Luis Sagasti de la colección Lo sé todo. Nos preguntábamos qué era ese orden inventado por las enciclopedias. Porque el orden de las enciclopedias era disparatado. Empezaban por el mamut y terminaban con un viaje espacial, o la amistad, o alguna abstracción. Yo pensaba que tal vez ese orden era el mejor de todos, porque la realidad no aparece en orden; los amigos no aparecen alfabéticamente, nada tiene un diseño. Pensaba en Roland Barthes, por ejemplo. Tampoco hay que tratar de no ser convencional cuando lo convencional conviene más que ninguna otra cosa. Entonces, Barthes ordena alfabéticamente. Pero en estas enciclopedias el orden es diferente. Mi viejo había sido muy lector de Salgari y de Verne, y en esa época había una especie de dogma de la clase media que era Stefan Zweig; había una serie de escritores europeos, de pensamiento liberal, algunos trágicos, como Zweig, que se había suicidado en Petrópolis junto con su mujer, y Herman Hesse, Thomas Mann. Esos libros estaban en mi casa. Dostoievski, Tolstoi, y por supuesto, en ese momento era un lector fervoroso, como mi padre, de Roberto Arlt. Mi hermano era borgeano y lo despreciaba un poquito.

—Se imaginaba como lector de Borges desde la adolescencia.

—Después uno fue también cambiando de posición, y Arlt dejó de interesarme, no completamente, porque considero que era genial, en especial por los atajos que toma y por las cosas que hace, y la forma de tomarse la literatura. Borges era un gran conocedor de la literatura, de la historia de la literatura y de la intimidad de sus razonamientos y conquistas. Entonces lo que pienso de Borges es eso, que más allá de que no le hayan dado el Premio Nobel, era un hombre que sabía cuáles eran las estrategias para quedar, para sobrevivir. En ese sentido, Arlt era un escritor adolescente, que te atrae porque no especula para nada. Uno puede decir que Borges era un especulador y no ganó el Premio Nobel; le tocaron, como a todos los hombres, malos tiempos en que vivir. Era un momento en el que él hacía pronunciamientos y la mayoría de los jurados que estaban en Suecia simpatizaban con la izquierda, y él quedaba muy mal parado. Mi papá, aunque no le gustaba Borges, quería que yo lo leyera y me regaló las Obras completas el mismo año en que salieron, en la década de 1970. Ahí empecé a leerlo seriamente, con esa especie de culpa que te dan las obras completas, porque el libro pesa mucho, significa algo. Creo que uno debe leer lo más desprevenidamente posible.

—¿Leer desprevenidamente es una especie de lema de tu trabajo como editor?

—Absolutamente. Una especie de deseo, porque en realidad, a medida que pasa el tiempo, te vas sobrecargando de prejuicios, y estás menos desprevenido. La Bestia Equilátera es un anacronismo. Publicamos a Elizabeth Taylor. Taylor era una escritora increíble, sencillamente no había sido traducida al castellano. Ahora, también tuvimos éxito con ella; quiere decir que no se había intentado publicarla. Y eso que ahora, sobre todo las editoriales españolas, están traduciendo como nunca, mucho más que antes. Antes había escritores que quedaban directamente vedados por, a veces, la ignorancia de los editores. Este es un momento en el que la ignorancia es costosa. Ayer me regalaron una novela magnífica de Eric Schierloh, que es el director de la editorial Barba de Abejas, sobre Melville. Y me despertó la curiosidad de por qué resulta Melville tan atractivo. Es un escritor increíble y tiene como zonas oscuras, y a veces uno piensa que era un loco, o casi un loco. Y el tiempo que tarda en reconocerse Moby Dick. Cuando salió Moby Dick, fue muy maltratada por la crítica, no se dieron cuenta de que ese libro es increíble, es como un pequeño Ulises, con la combinación de estilos. El le escribió a Nathaniel Hawthorne, de quien estaba un poco enamorado: “He escrito un libro impío y me siento inmaculado como un cordero”. Le dedica Moby Dick a Hawthorne. Era un personaje carismático y muy atractivo, diría casi lo contrario que su contemporáneo estricto, que era Walt Whitman.

—El anacronismo es evidente en el catálogo de La Bestia Equilátera. Cuando era editor en Sudamericana, ¿las opciones que tenía eran más acotadas?

—En realidad era muy feliz, en el sentido de que podía editar mucha narrativa argentina. De ahí salió Gustavo Ferreyra, María Martoccia, Daniel Guebel, gente que para mí era un enorme placer editar. Pero, por otro lado, había una serie de compromisos, era una época en que se editaba mucha literatura que se decía que era, en ese momento, coyuntural, y muchísimos libros de periodismo.

—¿Tenía que ocuparse también de los libros de periodismo?

—En la primera época, en 1986, 1987, absolutamente de todo. No solo era otro siglo, también era otro mundo, donde se tardaba en hacer un libro, se tardaba en corregirlo y, a partir del momento en que entraba en producción, vos perdías el contacto con ese libro. Por lo tanto, las contratapas tenías que hacerlas a partir de las “invenciones del recuerdo”, como el título del libro de Silvina Ocampo. Tenía que hacer una especie de reconstrucción en la que había grandes lagunas y ráfagas de olvidos. Había una colección que dirigía Arturo Infante, que ahora está en Chile, que se llamaba “Saber y Superarse”. Era una colección muy exitosa de autoayuda, y muy precoz, en un momento en que la autoayuda recién empezaba a imponerse. Agradezco mucho haber estado en contacto con todo ese material. Después se fue dividiendo el trabajo, estaba Paula Viale, otras personas, la editorial fue creciendo y cada uno fue teniendo distintas especialidades.

—¿Y quedó Ud. con la narrativa argentina?

—Exactamente. De la narrativa extranjera había muy poco que pudiéramos editar. Primero porque los derechos resultaban caros; segundo, porque era el momento de apogeo de Anagrama en España. Muchos libros, de Truman Capote o Tim O’Brien, los teníamos que hacer con participación. Cuando queríamos conseguir algún derecho, teníamos una cantidad enorme de rechazos, porque el libro ya estaba vendido. Me acuerdo de que cuando comenzamos con Ricardo Piglia una colección de policiales que se llamaba “Sol Negro”, Ricardo eligió un libro, Neuromante, de William Gibson y, al mismo tiempo, lo elige Paco Porrúa, que en ese momento tenía Minotauro en España. Entonces había que editarlo en alguna de las dos colecciones. Creo que Ricardo tuvo la generosidad de cederlo, o fue que nunca accedimos al precio que pedían. Porrúa era uno de los editores más geniales que tuvo la Argentina y empezó haciendo una colección en Sudamericana de algo por lo que nadie apostaba mucho, que era la ciencia ficción. Yo diría que hasta tenía peor prensa que el thriller, porque ya había habido una revolución del thriller norteamericano, y se valoraba. La ciencia ficción que publicaba Porrúa era extraordinaria.

—¿Trabajaba con Enrique Pezzoni?

—Sí, él tenía un problema porque era decano o jefe en Letras, entonces había uno o dos días en que no podía ir. Pero en realidad, empecé cubriendo una suplencia, porque él se iba a enseñar tres meses a Estados Unidos, y ahí había quedado yo. El había sugerido que iniciáramos juntos el trabajo. Uno iba a la mañana, y el otro iba a la tarde. Yo tenía dos trabajos, por supuesto, como corresponde en este país. Trabajaba no me acuerdo en qué a la mañana, y a la tarde iba a la editorial, y él se ocupaba de la facultad. Había un día, el miércoles, en que nos encontrábamos y discutíamos el material leído. Con la exigencia de Enrique, porque era muy silencioso y leía fluidamente en cualquier idioma, hasta en alemán. Te sometía a su exigencia, no porque te estuviera probando, sino que la conversación misma era un gran intercambio de lo que habíamos leído. Enrique murió muy joven. No había sido alumno de él, sino que nos conocíamos de la revista Sitio, una revista de psicoanálisis en la que él había colaborado. Creo que el nexo fue Luis Gusmán. Era una revista en la que estaban Ramón Alcalde, Enrique, Jorge Jinkis, Eduardo Grüner y Gusmán. Y ahí tuvieron la compasión de publicarme. Mucho antes, yo escribía para revistas de rock, reportajes y, sobre todo, notas sobre artistas extranjeros, de David Bowie a Joni Mitchell. Era una revista que se llamaba Audio, sostenida por los avisadores de uno de los pocos negocios florecientes en la dictadura, que era traer equipos de audio. Eso permitía que yo escribiera sobre lo que quería. Las primeras críticas bibliográficas aparecieron en Sitio, que tampoco duró mucho, habrá durado dos o tres años. Ellos con gran generosidad me dejaban ocuparme de los temas que quería. Eso también fue una cosa que uno debe agradecer.

—¿Cuando era editor rechazaba libros por escrito?

—Había inventado una especie de editora que tenía un nombre alemán, Astrid o Ingrid, que era la que se encargaba de dar las malas noticias. Escribía las cartas de rechazo, aunque no me explayaba. Suele ser como una especie de función. Algunos casos daban para explayarse, en el sentido de libros que creía podían mejorarse, porque en general lo que vos ves es que hay libros que están mal desde el comienzo y hay que reformularlos. Pero, por ejemplo, las fallas de dispositio, de suministro de información, se pueden remediar perfectamente, se pueden hablar con los autores. Me acuerdo del gran Eduardo Belgrano Rawson, del propio Charlie Feiling o de Martoccia, que agradecías que te trajeran ese material. Cuando Ferreyra trae su primera novela, que después se llamó El amparo y de la cual después escribió la contrapartida, El desamparo, el primer título era El receptor de carozos, por un personaje al que cada tanto alguien le escupía un carozo. Era un personaje muy humillado. Le dije que la novela era buenísima, pero con ese título parecía una novela de Alberto Laiseca. Laiseca se animaba a llamar a un libro Matando enanos a garrotazos, pero Sudamericana era más convencional. Si bien había salido una novela de Laiseca por la editorial, no la había editado yo, la había editado Enrique. Se llamaba Aventuras de un novelista atonal, que es de la vieja época.

—¿Llegó a contar la cantidad de libros que editó?

—Nunca. Ni la cantidad de contratapas que hice. A veces forzosamente, y otras a contratiempos, porque el libro ya estaba a punto de salir, y yo no recordaba bien detalles, nombres, sobre todo, los lugares en donde ocurrían ciertas acciones.

—¿Siente que cambió mucho la labor editorial de ese momento, los años 80, 90, respecto de la época actual?

—No. Creo que el editor siempre ocupa el lugar que tiene que ocupar. El editor debe ser una especie de moderado consejero y también debe aprender a renunciar. A mí no me tocó nunca un autor que se negara a colaborar conmigo si yo le decía algo razonable. Había, claro, personajes que tenían algo de encantador y de insoportable a la vez, como Quique Fogwill, que era una especie de contradictorio. Sorokin había descubierto para la sociología rusa la figura del contradictorio. El mejor guerrero en las comunidades indias era un contradictorio; cuando le ordenaban algo, hacía lo contrario. Quique tenía un poco de eso. Era una especie de contradictorio de la tribu. De él publicamos Vivir afuera, Restos diurnos, que era una colección muy linda de cuentos, hasta que se peleó conmigo, como se había peleado antes con Juan Forn. Entonces, el editor es un consejero moderado que no trata de imponer nada. Vos le decís: “Mirá, parece que la información que das en el capítulo dos sería mejor que la dieras en el ocho, porque rompés cierta situación de suspenso que el libro tiene”. Había casos en los que la lectura era muy pormenorizada. Un escritor que era muy receptivo en ese punto, y muy atento, era Osvaldo Soriano, que también editamos en Sudamericana. Porque era como un continuista. Quería que vos le dijeras si había dejado una puerta abierta en el capítulo anterior y nadie la había cerrado, quería saber cosas para las que en el cine se utiliza al continuista. Las de él eran tramas muy apoyadas sobre la acción, entonces no quería que se le pasara nada de eso. Pero yo era más distraído que él, así que deben haber quedado muchas puertas abiertas por mi culpa, no la de Soriano, que de verdad ponía una gran atención.

—Algunos escritores argentinos actuales hacen carrera rápidamente.

—Ahora, en general, los jóvenes autores tienen agentes, y los agentes rápidamente se ocupan de conseguir traducciones, con lo cual son muy favorecidos. Yo siempre contaba que César Aira tuvo que vivir haciendo traducciones durante toda su vida hasta poder conseguir el estatus que consiguió publicando más de cien libros, que los autores jóvenes consiguen con una cantidad asombrosamente menor de traducciones. De las novelas argentinas que yo publicaba, salvo Soriano, que tenía sus contactos en Francia y en Italia, al único que se publicó en Francia fue a Belgrano Rawson por Fuegia. Y en gran medida, por unos editores que creían que era un libro más documental de lo que es en realidad. En general, ahí también funciona como una ley del malentendido de la traducción. Para nosotros, en esa época de muy mala venta de narrativa fue una especie de best seller. Creo que era una época peor que esta, porque ahora hay un montón de editoriales emergentes o independientes, que se ocupan de la gente. Antes, en las editoriales grandes tenías que ocuparte de toda la gente que escribía porque no había salida, o llevaban su trabajo a Planeta o a Sudamericana. No había alternativas. A lo sumo a Ediciones de la Flor, que era la más independiente de todas. Cuando yo empecé a trabajar en Sudamericana, el editor de De la Flor era Daniel Link.

—Sus primeras ficciones fueron tardías.

—Claro, no porque no escribiera, sino porque no publicaba. Porque, en gran medida, El carapálida, que es mi primera novela, de 1997, es muy tardía. Es un libro que me costó mucho tiempo terminar, y mucho tiempo escribir, y mucho tiempo saber qué forma iba a tener. Quería que cada capítulo estuviera predeterminado por un estilo distinto, que no sé si logra entreverse. Y después, Peripecias del no. Diario de una novela inconclusa es casi una solución que encontré a una novela que se llamaba Las equidistantes, que era una novela acerca de un corrector de pruebas a quien convierten en editor de una revista que se llamaba Agrafa. Entonces tenía mucha elaboración y nunca llegaba al tema, así que decidí desordenar eso, provocar una especie de combustión interna e implosión, y dejar esas esquirlas. Es un poco como, y esto es muy pedante decirlo, trabajaba Jean-Luc Godard con el cine en la década de 1960, con el montaje como asociación, por tramas, pero tramas de las que no importaba ya la resolución, sino cierto momento, cierta combinación que a mí me convenía. Lo tardío de mi experimento demuestra lo retardado que yo era.

—Muchas de las lecturas críticas de “Peripecias del no” más bien narran las propias experiencias de esos lectores.

—Sí, totalmente, de desciframiento. Y algunos se aburrían rápidamente del procedimiento. Yo me acuerdo de las buenas. Por ejemplo, Piglia me escribió antes que nadie, diciendo que le encantaba el libro. Y después salió una muy buena de Beatriz Sarlo. También salió una muy buena de Matías Serra Bradford. Pero en general, eran críticas desconcertadas. Y hubo muy buenos lectores, como Rafael Cippolini. Era gente que estaba muy acostumbrada a ciertos desafíos de vanguardia. Creo que Peripecias del no es tardía e infructuosamente un libro de vanguardia, en un momento en el que a nadie le importaba. Hoy importa menos que incluso en ese momento.

—¿Y qué importa ahora, si ya no importa la vanguardia?

—Parece que ha habido un regreso a ciertas narrativas más convencionales. Sin embargo, por ejemplo, M, de Schierloh, se emparenta con Peripecias del no. El de Luis Sagasti, que se llama Leyden Ltd., es un libro de notas al pie de un libro que no existe, es decir que invierte por completo la noción narrativa de Hemingway acerca de cómo debe ser un relato. El decía que debe ser como un iceberg en el que lo importante pasa abajo, mientras arriba, uno ve la superficie. Acá lo que ve uno es todo lo que hay abajo, la nota al pie. Y es un gran libro. También se logró cierta gran maestría, como puede ser Guillermo Martínez, o Pedro Mairal, hablo de gente ya grande. O Samanta Schweblin, donde se nota cierta influencia anterior de Liliana Heker. Es una gran apropiadora de la modernidad, te diría que como nadie. Es alguien que sabe lo que pasa actualmente. Y eso también es un mérito enorme. A mí me encanta también, aunque no sea tan joven, María Gainza, con La luz negra y El nervio óptico. Son novelas casi de no ficción, pero de mucho tema.