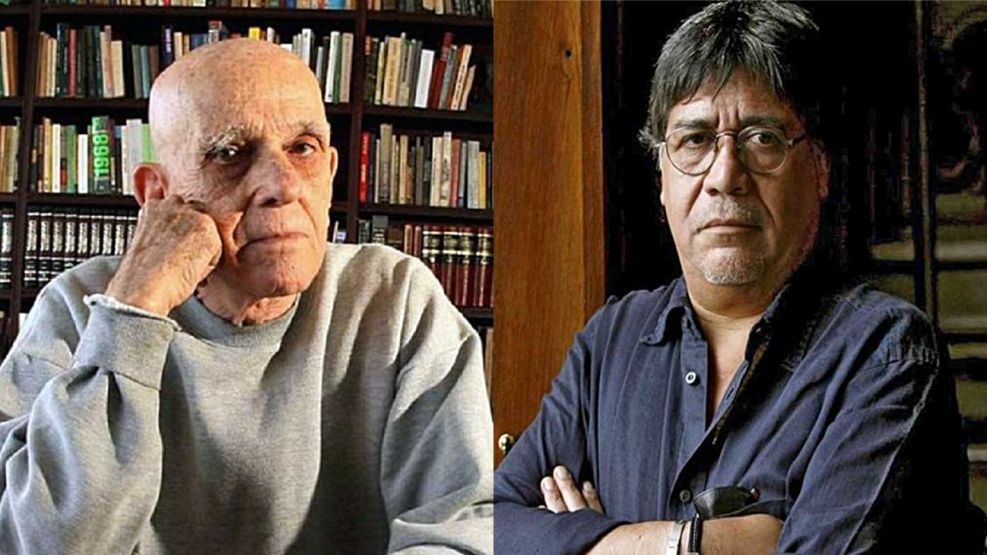

El miércoles pasado murió en Río de Janeiro, a los 94 años, de un paro cardíaco, Rubem Fonseca. Elusivo, su figura siempre se mantuvo lejos de la prensa. Recibió en su casa a Rafael Toriz hace unos años, este lo recuerda así: “Dueño de una entrañable humanidad, con Rubem Fonseca muere uno de los mayores escritores latinoamericanos del siglo XX, alguien que comprendió en carne propia –no por nada fue abogado penalista en uno de los países más desiguales del continente– las miserias, las asimetrías y las violencias de la sociedad latinoamericana. Autor de novelas perfectas, es en sus cuentos donde brilla con fulgor único su talento, puesto que sus textos oscilan entre la realidad asesina y la crueldad extrema, así como entre la opulenta agresión de la burguesía y la afilada violencia de la miseria”.

Dicha temática en su obra le trajo problemas con la dictadura. En 1976, su libro de cuentos Feliz año nuevo fue secuestrado, prohibida la circulación e impresión, bajo orden del Ministerio de Justicia. Años más tarde, su novela Agosto (1990) recibió el ataque de la izquierda por la descripción de los acontecimientos en torno al suicidio de Getulio Vargas. De un lado y del otro, fue rechazado, un gran mérito.

Nacido en Minas Gerais, nordeste del Brasil, dimensionar su obra merece el recuerdo de un precursor, también de allí, que retrató el sertão, ese interior pobre, sin ley, como universo fantástico: João Guimarães Rosa. Fonseca migró a la gran ciudad, en busca de un destino que confrontó otra especie de barbarie en la circulación humana dentro de un crecimiento industrial donde la esclavitud se naturalizó por anomia e invisibilidad. Cuando Rosa dejaba este mundo, Fonseca empezaba a publicar cuentos, tal vez nunca se tocaron, pero la literatura del Brasil tomó otro impulso bajo su definición: “El escritor debe ser esencialmente un subversivo, y su lenguaje no puede ser ni el lenguaje mistificador del político (y del educador), ni el represivo del gobernante. Nuestro lenguaje debe ser el del no conformismo, el de la no-falsedad, el de la no-opresión”. Su relato El cobrador vale como ejemplo, el personaje parece escapado del Fiord de Osvaldo Lamborghini, para actuar entre la poesía y la relectura del Frasquito de Luis Gusmán, disfrutándolo. Pero allí la violencia, a su vez, es un instante escueto de la lengua, un respirar entrecortado. Visitó la novela policial, la novela de tramas para grandes éxitos, pero incrustando a sus personajes desahuciados, en espacios donde la codicia, la corrupción, la pornografía, instalaban una lengua gritando el desastre de perdición. Recibió gran cantidad de premios, como el Juan Rulfo en Guadalajara (2003), de manos de García Márquez, y el Premio Machado de Assis (2015).

Al día siguiente de la muerte de Fonseca, en España, luego de una internación prolongada por sufrir el Covid-19 contraído en Portugal, murió el escritor chileno Luis Sepúlveda. Su intervención en el mundo editorial la definió Roberto Bolaño en un reportaje (1998): “Sepúlveda es mucho más exitoso que yo, aunque ambos escribimos harto, pero mi literatura es más difícil que la de él. El vende más, porque su literatura es más comestible y rápidamente digerible”. En sí, Sepúlveda se destacó por un libro que se convirtió en best seller: Un viejo que leía novelas de amor (1989). Ambientado en Ecuador, una población indígena y su problemática ecológica, social y política, es el marco del personaje que, en su afán por la lectura, acomete el género amoroso. De lectura obligatoria en distintos niveles de enseñanza, más una buena estrategia editorial, lo llevaron a vender más de 18 millones de ejemplares y ser traducido a cuarenta idiomas, hasta ayer. Hoy en Wikipedia anuncian que se tradujo a sesenta lenguas. Una actualización llamativa, o no tanto.

El resto de las publicaciones de Sepúlveda se coronan con una última novela sobre la dictadura de Pinochet, El fin de la historia. La misma gira en torno Miguel Krassnoff, torturador de la Dina, a cuyo abuelo, cosaco ruso, también criminal, le perdonó la vida León Trotsky en 1917. Sepúlveda se exilió muy joven aduciendo ser un ex custodio guerrillero de Salvador Allende; luego de vivir varios años en Alemania, encontró en España el lugar para alimentar la confusión en torno a su vida. Varias veces desmintió ser un mitómano, pero más allá de eso, si logró molestar a la sociedad chilena adherente al pinochetismo, que hasta hace poco se refugiaba bajo la cama por el estallido social, no hay nada que conjeturar: su actitud ha sido honesta.