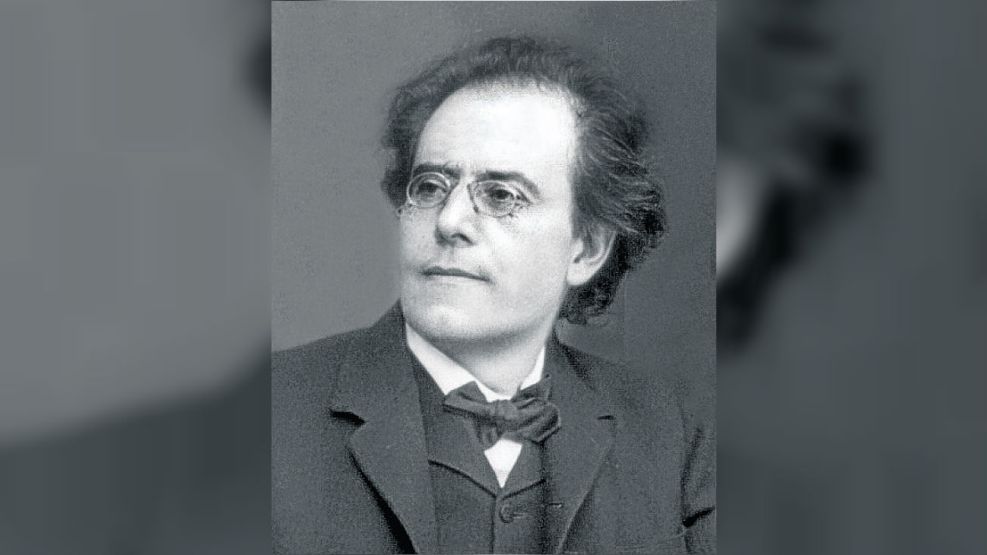

En sus Recuerdos, Alma Mahler describe una escena junto a Gustav Mahler, que a mí siempre me pareció fundante de cierta tradición. Están en el Hotel Majestic de Nueva York en el invierno de 1908, y escribe: “Al oír un ruido confuso, nos asomamos a la ventana y vimos una larga procesión por la ancha calle que bordea el Central Park. Era un cortejo fúnebre de un bombero, de cuya heroica muerte nos habíamos enterado por los periódicos.

Los que encabezaban el cortejo estaban casi directamente por debajo de nosotros cuando la procesión se detuvo y el maestro de ceremonias avanzó y pronunció una breve alocución. Desde la ventana del undécimo piso solo podíamos conjeturar lo que decía. Hubo una breve pausa y luego un golpe de tambor enfundado, seguido de un silencio de muerte. Luego la procesión siguió su camino y todo terminó. La escena nos arrancó lágrimas y miré ansiosamente hacia la ventana de Mahler. También él se había asomado por la ventana y por su rostro corrían las lágrimas. El breve golpe de tambor lo impresionó tan profundamente que lo usó en la Décima sinfonía”.

A mí se me hace que ese día comenzó el pop. Por supuesto, cualquier corte histórico es arbitrario, puede ser en un momento o en otro, y nunca es producto de un acto aislado (el mito del artista genial) sino que forma parte de un proceso por el que una época se reformula, hay un quiebre y por ese hiato, como un acontecimiento o como el viejo topo de Marx, irrumpe la novedad. Pero en la escena de Mahler se atisban varios de los rasgos que, luego, van a reaparecer en las vanguardias históricas y, a mediados del siglo XX, en el pop propiamente dicho: la inclusión de lo bajo en lo alto (el tambor callejero en la Décima sinfonía), la centralidad de los medios masivos (“De cuya heroica muerte nos habíamos enterado por los periódicos”); la ciudad como escenario definitivo (el gran hotel, el undécimo piso); la ficción de la vida tocando al arte sin mediación intelectual alguna.

Ahora bien, si la inclusión de lo bajo en lo alto (y viceversa) hubiera significado solo eso, la posibilidad de hacer lindar ambos bordes, de que cada tradición se apropie de rasgos de la otra, el pop no habría tenido demasiado interés. Pero si la cultura pop tuvo alguna fuerza corrosiva fue por ir más lejos que esa mera alteración de los factores. En sus mejores momentos el pop ha sido una pedagogía capaz de señalar el impensado de cada tradición. Su fuerza residía no en afirmar que alto y bajo son lo mismo, que no hay diferencia entre uno y otro, sino que, aceptando esa diferencia, demostraba radicalmente que siempre en lo alto se encuentra algo de lo bajo, que siempre en la filosofía hay bêtise, y que el tarareo de una tontuela canción de amor también encierra dramas de profunda tragedia.

En el pop existió siempre un conflicto entre una dimensión crítica, contracultural, inasimilable, y una eficiente adaptación al mercado y al consumo (su encanto residía en que no se sabía dónde empezaba una faceta y dónde terminaba la otra). Era en esa doble pertenencia donde se jugaba su gracia perturbadora. ¿El pop era idiota o subversivo? Probablemente ambas cosas a la vez. ¿Vivimos todavía en la época del pop? A veces tengo la impresión de que ese tiempo terminó. Como terminó también esta columnita, atrapada por la tiranía de la falta de espacio en el periodismo.